Warum VLANs heute nicht mehr reichen

Über viele Jahre waren VLANs das Mittel der Wahl, um Netzwerke logisch zu segmentieren. Administrator:innen teilten das Unternehmensnetzwerk in Abteilungen auf – Vertrieb, Verwaltung, Produktion – und vergaben Ports am Switch entsprechend. Der Switch wies dem Gerät am Port das passende VLAN zu und machte es damit zum Teil eines abgeschlossenen Segments.

Lange setzten Unternehmen auf dieses Modell, um Netzwerke strukturiert aufzubauen. Mit zunehmender Komplexität und neuen Anforderungen stößt die reine VLAN-Logik jedoch an ihre Grenzen.

Analysten wie Palo Alto Networks sehen für 2025 den Trend hin zu Identity-first Security und Zero Trust als zentrale Leitlinie moderner Netzwerksicherheit. Klassische VLAN-Modelle geraten dadurch zunehmend ins Hintertreffen, da sie keine kontextabhängige Kontrolle erlauben und Angriffe im East-West-Traffic nicht verhindern können. Auch McKinsey betont, dass Netzwerke künftig adaptiver und resilienter werden müssen, statische Segmentierung reicht dafür nicht mehr aus.

Neue Herausforderungen in modernen Netzwerken

Die Anforderungen an Unternehmensnetze haben sich verändert. Endgeräte sind mobiler, die Zahl unterschiedlicher Gerätetypen steigt, und Angriffe sind raffinierter geworden. Einige Beispiele verdeutlichen das Problem:

- Bring Your Own Device (BYOD): Private Smartphones und Tablets benötigen häufig einen sicheren Zugang zu Unternehmensressourcen. Administrator:innen können diese Geräte nicht mehr vorab einem VLAN-Port zuordnen.

- IoT- und OT-Geräte: Von der IP-Kamera über die Zutrittskontrolle bis hin zu Fertigungssensoren – immer mehr Geräte möchten ins Netz. Viele davon bringen keine klassische Benutzer:innen-Identität mit.

- Mobilität der Endgeräte: Notebooks wandern von Büro zu Büro, Mitarbeitende wechseln zwischen Homeoffice, Meetingräumen und Hot-Desks. Ein statischer Port zeigt heute nicht mehr, welches Gerät angeschlossen ist.

- Neue Bedrohungslage: VLANs allein bieten keine granulare Zugriffskontrolle. Dringt ein Angreifer in ein Segment ein, bewegt er sich dort relativ frei – das ist der sogenannte East-West-Traffic. Dieses Konzept und die Risiken dahinter habe ich im Beitrag Von VLAN zu VXLAN – Segmentierung im Cisco-Netzwerk im Wandel der Zeit ausführlicher beschrieben.

VLAN-Sprawl und Managementprobleme

Ein weiteres Problem ist das Phänomen des VLAN-Sprawl. Jedes neue Projekt, jede Abteilung oder jede Sicherheitsanforderung bringt in klassischen Netzen oft ein zusätzliches VLAN mit sich. Mit der Zeit entstehen Hunderte VLANs, die Administrator:innen auf allen Switches konfigurieren und pflegen müssen. Das erhöht die Komplexität, erschwert Fehlersuche und belastet Change-Prozesse. Studien und Best-Practice-Guides weisen darauf hin, dass gerade in Campus-Netzen der Verwaltungsaufwand für VLANs schnell den eigentlichen Sicherheitsnutzen übersteigt.

Vom Port zur Identität mit 802.1x

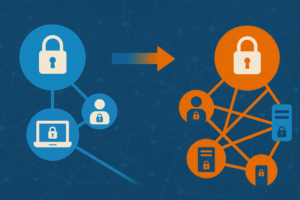

Die Folge: VLANs reichen als alleinige Sicherheitsmaßnahme nicht mehr aus. Unternehmen müssen Segmentierung dynamisch und identitätsbasiert umsetzen. Heute zählt nicht mehr, an welchem Port sich ein Gerät verbindet, sondern wer oder was die Verbindung aufbaut.

Moderne Campus-Designs stellen daher zunehmend die Identität ins Zentrum und gestalten Netzwerke so, dass sie Richtlinien nicht mehr an Ports oder VLAN-IDs knüpfen, sondern an Benutzer:innen, Geräteprofile und Kontextinformationen.

Genau an diesem Punkt setzt 802.1X an, als Kontrollmechanismus, der Sicherheit direkt am Zugangspunkt beginnt und klassische Netzwerke um eine entscheidende Dimension erweitert.

802.1X: Kontrolle am Einstiegspunkt

Wenn VLANs allein nicht mehr ausreichen, stellt sich die Frage: Wie können wir sicherstellen, dass nur berechtigte Geräte und Personen ins Netzwerk gelangen? Ein Großteil dieser Antwort findet sich in Technologien rund um IEEE 802.1X. Der Standard 802.1X definiert einen Mechanismus zur Port-basierten Zugangskontrolle. Vereinfacht gesagt: Bevor ein Endgerät (Supplicant) Daten über einen Switchport oder einen WLAN-Access Point senden darf, muss es sich gegenüber dem Netzwerk authentifizieren. Erst nach einer erfolgreichen Authentifizierung gibt der Switch den Port frei – oder der Switch leitet das Gerät kontrolliert in ein Gäste- oder Quarantäne-VLAN weiter.

Dies funktioniert dabei sowohl im kabelgebundenen LAN als auch im WLAN. Im LAN wird EAP über EAPoL (EAP over LAN) zwischen Endgerät und Switch transportiert. Im WLAN dagegen ist 802.1X Teil von WPA2-Enterprise und WPA3-Enterprise: Hier läuft die Authentifizierung zwischen Client und Access Point ab, bevor der Datenverkehr ins Funknetz gelangt. Das Prinzip ist identisch – der Zugang bleibt solange gesperrt, bis der Authenticator den Authentifizierungsprozess erfolgreich abgeschlossen hat.

Eine eingängige Analogie beschreibt 802.1X als eine Art Türsteher im Club:

- Der Supplicant ist der Gast, der hinein möchte

- Der Authenticator ist der Türsteher, der den Ausweis kontrolliert

- Der Authentication Server ist die zentrale Instanz im Hintergrund, die prüft, ob der Ausweis gültig ist und welche Zugangsrechte bestehen

Nur wer sich eindeutig ausweisen kann, darf hinein – und das auch nur in den Bereich, der seiner Rolle entspricht.

Rollen im 802.1X-Modell

Damit 802.1X in der Praxis funktioniert, übernehmen verschiedene Komponenten klar definierte Rollen. Am Anfang steht der Supplicant, also das Endgerät, das sich anmelden möchte. In der täglichen Arbeit kann das ein Windows-Notebook sein, das sich beim Start automatisch am Netzwerk anmeldet, ein Smartphone, das sich mit dem Firmen-WLAN verbindet, oder ein IoT-Gerät wie eine Kamera oder Zutrittskontrolle.

Dem gegenüber steht der Authenticator, typischerweise ein Switch oder ein Access Point. Er kontrolliert den Zugang, indem er zunächst alle Datenpakete blockiert und nur Authentifizierungsinformationen zum Server weiterleitet. Erst nach einer erfolgreichen Prüfung gibt er den Port frei oder ordnet das Gerät einer bestimmten Richtlinie zu.

Die endgültige Entscheidung liegt beim Authentication Server. In Unternehmensnetzen übernimmt diese Funktion meist ein RADIUS-Server, häufig Cisco ISE oder Microsoft NPS. Er prüft Anmeldedaten, Zertifikate oder Geräteattribute und sendet dem Authenticator die entsprechenden Anweisungen zurück, beispielsweise in Form von VLAN-Zuweisungen oder dynamischen Access Control Lists.

In modernen Betriebssystemen wie Windows, macOS oder Linux ist der Supplicant bereits integriert. Administrator:innen können über Gruppenrichtlinien oder Intune festlegen, welche EAP-Methode, etwa PEAP oder EAP-TLS, das Gerät verwendet. In BYOD-Szenarien oder bei älteren Geräten kann es jedoch zu Einschränkungen kommen. Intel dokumentiert beispielsweise, dass manche Legacy-WLAN-Adapter lediglich einfache Methoden wie PEAP oder EAP-MD5 unterstützen, aber EAP-TLS nicht ausführen können. Für Unternehmen bedeutet das: entweder Workarounds wie MAB einsetzen oder alte Hardware konsequent ablösen.

Historische Einordnung und Standardisierung

Die IEEE standardisierte 802.1X erstmals im Jahr 2001, aktualisierte diesen in den Jahren 2004 und 2010 durch weitere Revisionen, die u.a. Verbesserungen bei EAP, Key Management und die Unterstützung für MACsec einführten. Heute gilt 802.1X als Grundlage für jede moderne Implementierung von Network Access Control.

Die Weiterentwicklung des Standards erfolgt kontinuierlich in der IEEE 802.1 Security Task Group, die auch angrenzende Themen wie MACsec (802.1AE) und Secure Device Identity (802.1AR) verantwortet.

Von der Portnummer zur Identität

Der entscheidende Unterschied zu klassischen VLAN-Konzepten liegt darin, dass nicht mehr der physische Anschluss über die Zugehörigkeit entscheidet, sondern die Identität. Diese Identität kann ein Benutzerkonto, ein Zertifikat oder ein Geräteattribut sein.

Ein Vergleich verdeutlicht den Paradigmenwechsel:

- Früher galt: „Wer an Port 5 hängt, gehört automatisch zum VLAN Vertrieb.“

- Heute lautet das Prinzip: „Nur wer sich mit gültigen Anmeldedaten oder Zertifikaten authentifiziert, erhält Zugriff – und zwar dynamisch je nach Rolle oder Gerätetyp.“

Auf diese Weise wird 802.1X zur Grundlage moderner Netzwerksicherheit. Ohne erfolgreiche Authentifizierung bleibt der Port gesperrt und Administrator:innen können den Zugriff auf sensible Ressourcen granular steuern.

Wer tiefer in die Kommunikation auf Layer 2 eintauchen möchte, findet dazu Grundlagen in meinem Beitrag Warum jedes Bit seinen Weg braucht – Der Weg zur intelligenten Kommunikation. Dort erkläre ich, wie Switches Datenpakete behandeln und warum die Steuerung des Ports durch 802.1X so wirksam ist.

Cisco ISE als Policy-Engine

Die reine Authentifizierung ist nur der erste Schritt. Auch das BSI weist im IT-Grundschutz-Baustein NET.3.4 Network Access Control darauf hin, dass eine Network Access Control (NAC) Architektur nicht nur aus Technik besteht, sondern auch dokumentierte Prozesse für Betrieb, Notfall und Monitoring erfordert.

Damit Cisco ISE aus einem erfolgreichen Login eine nachvollziehbare und sichere Zugangsentscheidung ableiten kann, braucht es eine Instanz, die Richtlinien definiert und umsetzt. Genau hier kommt Cisco Identity Services Engine (ISE) ins Spiel. Cisco ISE übernimmt die Rolle des zentralen Policy Decision Point (PDP) in einer 802.1X-Umgebung. Es prüft die Anmeldedaten, bewertet Gerätemerkmale und weist dem Endgerät anschließend die passende Netzwerkrolle zu. Dabei geht es längst nicht mehr nur um „Zugang erlaubt oder verboten“, sondern um differenzierte Steuerung von Berechtigungen.

Funktionen und Möglichkeiten

Die Stärke von Cisco ISE liegt in seiner Flexibilität. Richtlinien können nicht nur auf Basis von Benutzer:innen-Konten erstellt werden, sondern auch abhängig von Gerätetyp, Standort oder Sicherheitsstatus. Typische Einsatzszenarien sind:

- Dynamische VLAN-Zuweisung: weist einem Switchport je nach authentifiziertem Gerät unterschiedlichen VLANs zu

- Feingranulare Access Control Lists (ACLs): Bestimmte Geräte wie Drucker oder IoT-Sensoren dürfen zwar ins Netz, werden aber auf das Minimum an Kommunikationswegen beschränkt

- Quarantäne- und Remediation-VLANs: Geräte, die nicht den Sicherheitsrichtlinien entsprechen, werden isoliert und erhalten nur Zugriff auf Update- oder Remediation-Server

- Rollenbasierte Zugriffssteuerung: Mitarbeitende erhalten Zugriff auf interne Ressourcen, Gäste dagegen nur auf das Internet

Durch diese Mechanismen wird aus dem einfachen Authentifizierungsserver eine Policy-Engine, die das gesamte Netzwerk identitätsbasiert steuert. Best-Practice-Designs für Campus-Netze empfehlen, ISE immer redundant und skalierbar zu betreiben. Dazu gehören mehrere RADIUS-Server im Cluster, geografische Redundanz bei verteilten Standorten sowie die lückenlose Protokollierung über Syslog oder NetFlow.

Beispiel aus der Praxis

Ein konkretes Szenario verdeutlicht die Funktionsweise:

- Eine Mitarbeiterin meldet sich mit ihrem Domänen-Notebook am Switchport an. Cisco ISE erkennt anhand der Zertifikate und AD-Gruppenzugehörigkeit, dass es sich um ein firmeneigenes Gerät handelt, und weist es dem VLAN Mitarbeitende mit vollem Ressourcenzugriff zu.

- Ein Gast verbindet sein Notebook über denselben Port. Da er sich nur über ein Captive Portal mit Gast-Account authentifiziert, erhält er ausschließlich Internetzugang.

- Ein IoT-Sensor meldet sich per MAC-Authentifizierung. Cisco ISE weist ihn einem restriktiven VLAN zu, in dem nur die Kommunikation mit dem zentralen Monitoring erlaubt ist.

So wird aus einer einfachen Zugangskontrolle ein dynamisches, identitätsbasiertes Sicherheitsmodell, genau das, was moderne Netzwerke im Sinne von Zero Trust benötigen. In Verbindung mit Cisco DNA Center können KI-gestützte Funktionen wie Endpoint Analytics helfen, unbekannte Geräte automatisch zu klassifizieren. Damit wird die Policy-Engine noch präziser: Ein Drucker oder Sensor wird sofort erkannt und der passenden Richtlinie, ohne manuelle Eingriffe, zugeordnet.

Mehr als nur Zugang: Dynamische Zuweisung

802.1X in Kombination mit Cisco ISE bringt einen entscheidenden Vorteil: Der Switchport ist nicht länger starr an ein VLAN gebunden, sondern wird dynamisch je nach Identität und Gerätemerkmal konfiguriert. Damit können Administrator:innen die Sicherheitsarchitektur wesentlich feiner steuern und auf unterschiedliche Szenarien reagieren. Moderne Campus-Designs denken Identität von Beginn an mit – anstelle statischer Portkonfigurationen stehen heute automatisierte, identitätsbasierte Mechanismen im Vordergrund, die Richtlinien unabhängig vom Standort durchsetzen.

VLANs als flexible Ressourcenzuweisung

Ein klassisches Beispiel ist die VLAN-Zuweisung. Statt einem Port dauerhaft ein bestimmtes VLAN zuzuordnen, entscheidet Cisco ISE anhand der Authentifizierung, welches VLAN zugewiesen wird.

- Mitarbeitende landen in einem produktiven VLAN mit Zugriff auf interne Systeme

- Gäste werden automatisch in ein separates VLAN mit Internet-only-Zugang verschoben

- IoT-Geräte wie Kameras oder Zutrittskontrollen erhalten ein dediziertes VLAN, das sie von sensiblen Bereichen abschottet

So können Netzwerksegmente auf einer höheren Ebene nach Rollen und Risiken strukturiert werden, ohne dass physische Portkonfigurationen angepasst werden müssen. Das BSI empfiehlt in Umgebungen mit erhöhtem Schutzbedarf, VLANs nicht nur zur Segmentierung zu nutzen, sondern ergänzend auf Mikrosegmentierung und identitätsbasierte Regeln zu setzen. Nur so lässt sich eine feinere Trennung nach Rollen und Sicherheitsanforderungen erreichen.

Access Control Lists für feingranulare Steuerung

Neben VLANs spielen auch Access Control Lists (ACLs) eine zentrale Rolle. Sie ermöglichen es, den Datenverkehr noch genauer zu regulieren:

- Ein Drucker darf beispielsweise nur mit dem Printserver kommunizieren, nicht aber mit beliebigen Endgeräten im gleichen VLAN

- Ein IoT-Sensor erhält Zugriff ausschließlich auf den Monitoring-Server, während alle anderen Verbindungen blockiert werden

- Externe Geräte können streng auf definierte Services wie HTTP oder HTTPS limitiert werden

Diese Kombination aus VLANs und ACLs schafft ein mehrschichtiges Sicherheitsmodell, das nicht mehr am Port endet, sondern bis auf die Ebene der einzelnen Anwendung greift. Cisco erweitert diesen Ansatz durch KI-gestützte Funktionen wie Endpoint Analytics in DNA Center. Unbekannte oder neue Geräte werden automatisch erkannt, klassifiziert und der passenden Richtlinie zugeordnet. Damit wird die Zuweisung noch dynamischer und reduziert den manuellen Aufwand für Administrator:innen erheblich.

Rollenbasierte Richtlinien als Brücke zu Zero Trust

Die dynamische Zuweisung nach Identität und Rolle ist ein entscheidender Schritt in Richtung Zero Trust. Statt nur auf Netzwerksegmentierung zu setzen, geht es darum, jeder Verbindung genau die Berechtigungen zu geben, die notwendig sind, nicht mehr und nicht weniger.

Somit ist 802.1X mehr als ein Türsteher am Switchport. In Kombination mit Policy-Engines wie Cisco ISE verwandelt es das Netzwerk in eine flexible, identitätsbasierte Sicherheitsplattform, die sich an die Realität moderner IT-Landschaften anpasst. Zunehmend setzen Unternehmen dabei auf KI-gestützte Netzwerküberwachung, die Anomalien erkennt und automatisch reagieren kann. Studien zeigen, dass sich damit sowohl Zero-Day-Angriffe schneller identifizieren als auch Zugriffsrichtlinien adaptiv anpassen lassen, ein Schritt hin zu autonomen Sicherheitsarchitekturen.

Exkurs: Von 802.1X zu Zero Trust

Zero Trust steht für das Prinzip never trust, always verify. Statt implizitem Vertrauen durch Standort oder VLAN wird jede Verbindung einzeln geprüft. Cisco fasst den Ansatz in drei Säulen zusammen: Identity, Access und Response. Das bedeutet: Identitäten müssen kontinuierlich verifiziert werden, Zugriffe werden nach dem Least-Privilege-Prinzip gesteuert, und Bedrohungen erfordern schnelle, kontextbasierte Reaktionen.

802.1X als Policy-Enforcement-Point

802.1X liefert im Zero-Trust-Umfeld den Policy Enforcement Point (PEP): Switches und Access Points setzen Entscheidungen am Port durch. Die Cisco Identity Services Engine (ISE) agiert als Policy Decision Point (PDP) und vergibt Rollen, VLANs oder dynamische ACLs. Bradford Networks beschreibt, dass 802.1X allein die Identität prüft, Network Access Control (NAC) erweitert dies durch Posture-Checks und Post-Connect Monitoring, also die kontinuierliche Bewertung von Endgeräten.

Zwei Identitäten: Benutzer:in und Gerät

Zero Trust prüft immer wer zugreift und womit. In der Praxis heißt das:

- Benutzeridentität wird typischerweise über Verzeichnisdienste (z.B. Active Directory oder Microsoft Entra ID) abgeleitet und in ISE-Richtlinien verwendet.

- Geräteidentität wird über Zertifikate, Profiling und Attributprüfung festgestellt. EAP-TLS hat sich als Goldstandard etabliert, weil es Geräte- und Benutzerzertifikate sicher koppeln kann und auf Passwörter verzichtet.

Beide Ebenen zusammen ermöglichen es, nicht nur spezifischen Benutzer:innen, sondern auch dem konkreten Gerät eine Rolle zuzuweisen – vorausgesetzt, es ist verwaltet und erfüllt die Sicherheitsanforderungen. Damit lässt sich sicherstellen, dass beispielsweise nur ein firmeneigenes Notebook mit aktuellem Patch-Stand vollen Zugriff auf interne Ressourcen erhält.

Anders sieht es bei BYOD-Geräten oder IoT-Hardware ohne eigenen Supplicant aus. Solche Systeme können nur über MAC Authentication Bypass (MAB) in Kombination mit sehr restriktiven dynamischen ACLs ins Netz gelassen werden. Diese Lösung eignet sich zwar als Übergang, sollte aber nicht als dauerhafte Sicherheitsstrategie verstanden werden, da MAB vergleichsweise leicht manipulierbar ist.

Kontinuierliche Verifikation statt Einmal-Check

Zero Trust endet nicht mit einem erfolgreichen ersten Login. Der Zustand einer Session wird fortlaufend bewertet:

- Re-Auth-Timer sorgen für regelmäßige erneute Prüfungen

- Posture-Bewertungen (z.B. via AnyConnect / ISE Posture oder Compliance-Signale aus MDM / Intune) können die Rolle dynamisch ändern

- CoA erzwingt bei Risikoanstieg sofort eine neue Autorisierung, verschiebt das Gerät in ein Quarantäne-VLAN oder zieht härtere dACLs

So bleiben Richtlinien lebendig, ein Kernelement von Zero Trust.

Mikrosegmentierung mit SGT, dACL und VXLAN

Klassische VLAN-Segmente sind ein grobes Werkzeug, um Netzwerke zu strukturieren. Zero Trust verlangt jedoch eine feinere Unterteilung, die sich stärker an Identität und Kontext orientiert. Dafür stehen in Cisco-Umgebungen verschiedene Mechanismen zur Verfügung:

- SGT / TrustSec: Identitäten werden als Tags direkt im Netzwerk transportiert. Diese Scalable Group Tags lassen sich später über SGACLs auswerten und ermöglichen identitätsbasierte Regeln, unabhängig von IP-Adresse oder VLAN.

- dACLs: Dynamische Access Control Lists werden bei der Autorisierung von Cisco ISE direkt an den Switch oder Access Point übergeben. So erhält jedes Gerät nur die minimal notwendigen Berechtigungen.

- VXLAN / EVPN-Fabrics: In modernen Netzwerken bleibt 802.1X der Gatekeeper am Rand, während innerhalb der Fabric Mikrosegmentierung und Ost-West-Trennung über Richtlinien durchgesetzt werden.

Ein Kernelement von Zero Trust ist die Mikrosegmentierung. Cisco TrustSec mit Scalable Group Tags (SGT) oder dynamische ACLs ermöglichen es, Zugriffe auf Basis von Identität statt IP-Adresse zu steuern. In modernen Fabric-Architekturen übernehmen VXLAN / EVPN-Overlays die feingranulare Trennung innerhalb des Netzwerks. 802.1X bleibt dabei der Gatekeeper am Rand, während die Fabric selbst die Ost-West-Kommunikation absichert. Einen tieferen Einblick in diese Entwicklung gebe ich im Beitrag Von VLAN zu VXLAN – Segmentierung im Cisco-Netzwerk im Wandel der Zeit.

Wie funktioniert TrustSec mit SGT?

Cisco TrustSec erweitert 802.1X um die Möglichkeit, Identitäten direkt in Form von Scalable Group Tags (SGT) im Netzwerk zu transportieren. Statt jedes Paket über IP- oder VLAN-Zugehörigkeit einzuordnen, trägt es seine Sicherheitszuordnung bereits als Tag mit sich. Netzwerkgeräte können diesen Tag auswerten und anhand von SGACLs (Scalable Group Access Control Lists) entscheiden, ob eine Kommunikation erlaubt ist.

Beispiel: Mitarbeitende im Vertrieb erhalten automatisch den SGT Sales. Über SGACLs ist definiert, dass sie auf CRM-Systeme und Drucker im Vertriebsnetz zugreifen dürfen, nicht jedoch auf Entwicklungsserver oder Produktionsmaschinen.

Rolle dynamischer ACLs

dACLs sind Access-Listen, die nicht dauerhaft auf einem Switch konfiguriert sind, sondern dynamisch von Cisco ISE beim Login eines Geräts übermittelt werden. Sie erlauben es, pro Session genau die Regeln zu setzen, die benötigt werden, nicht mehr und nicht weniger.

Beispiel: Ein Gast meldet sich am WLAN über ein Captive Portal an. Cisco ISE weist dem Gerät eine dACL zu, die ausschließlich HTTP(S)-Zugriffe ins Internet erlaubt. Interne Ressourcen bleiben komplett gesperrt.

VXLAN und Mikrosegmentierung in modernen Fabrics

Während VLANs und SGTs meist an den klassischen Netzwerkrändern zum Einsatz kommen, setzen moderne Fabric-Architekturen mit VXLAN und EVPN auf Mikrosegmentierung innerhalb der Infrastruktur. Hierbei können Richtlinien netzwerkweit ausgerollt werden, ohne dass sie an jedem einzelnen Gerät manuell konfiguriert werden müssen. 802.1X bleibt dabei der Gatekeeper am Zugriffspunkt, während die Fabric selbst die Ost-West-Sicherheit durchsetzt.

Beispiel: In einem Campus-Netzwerk mit VXLAN-Fabric erhält jedes authentifizierte Gerät beim Login eine Rolle. Ein IoT-Sensor wird automatisch in ein eigenes VXLAN-Segment eingebucht, das nur mit dem zentralen Monitoring-System sprechen darf, selbst wenn er physisch im gleichen LAN wie Mitarbeiter-Notebooks angeschlossen ist.

Kontextsignale: vom Endpunkt bis zur Cloud

Zero Trust wird umso wirksamer, je mehr Kontext in die Entscheidung einfließt. Typische Signale, die Cisco ISE in Richtlinien einbezieht:

- Geräteprofiling (LLDP, DHCP, HTTP-Fingerprints) zur automatischen Klassifizierung von Druckern, Kameras oder Sensoren

- Compliance-Status aus Endpoint-Management (z.B. Intune) für nur-konforme-Geräte-Richtlinien

- Bedrohungs- und Telemetriedaten aus EDR, Firewalls oder SIEM via pxGrid, um Zugriffe risikoadaptiv zu drosseln oder zu entziehen

Dieser ganzheitliche Blick ist die Brücke vom Zugangspunkt bis zur Anwendung. Für den übergreifenden Sicherheitsrahmen im Microsoft-Umfeld verweise ich auf den Beitrag Microsoft 365 Security und Compliance im Fokus hier im Blog. Damit Zero Trust wirkt, reicht die reine Authentifizierung allein nicht. Der Sicherheitsstatus des Geräts, seine Compliance mit Richtlinien und die Rolle im Verzeichnisdienst sind entscheidend. Microsoft betont, dass EAP-TLS der sicherste Ansatz ist, da hier Client- und Serverzertifikate genutzt werden, allerdings nur praktikabel mit einer verlässlichen PKI-Infrastruktur. Das BSI fordert in NET.3.4 Network Access Control, dass für Umgebungen mit erhöhtem Schutzbedarf Mikrosegmentierung, PKI und sichere Fallback-Mechanismen verpflichtend sein sollten.

KI und adaptive Sicherheit

Moderne Zero-Trust-Architekturen nutzen zunehmend KI. Cisco DNA Center setzt mit Endpoint Analytics auf Machine Learning, um Geräte automatisch zu klassifizieren und Richtlinien dynamisch zuzuordnen. Akamai und Faddom zeigen, wie KI in der Lage ist, Anomalien in Echtzeit zu erkennen und automatisiert Gegenmaßnahmen einzuleiten. Microsoft beschreibt KI als Verstärker für Security-Teams: Bedrohungserkennung, Anomalieanalyse und automatisierte Reaktion werden beschleunigt. McKinsey weist jedoch darauf hin, dass KI-Systeme selbst zur Angriffsfläche werden können (Adversarial Attacks, Data Poisoning) und deshalb Governance, Transparenz und Standards unerlässlich sind.

Architektur-Blueprint: Zero-Trust-Session mit 802.1X

Damit sich die vielen Bausteine – von der Authentifizierung über die Policy-Engine bis hin zur Mikrosegmentierung – zu einem schlüssigen Sicherheitsmodell verbinden, ist es hilfreich, den Ablauf einer typischen Zero-Trust-Session Schritt für Schritt nachzuvollziehen. So wird deutlich, an welchen Punkten 802.1X eingreift und wie Cisco ISE die Entscheidung durchsetzt.

Ein möglicher Ablauf sieht so aus:

- Erkennen: Profiling ordnet den Gerätetyp zu

- Authentifizieren: EAP-TLS bevorzugen; Fallbacks klar begrenzen

- Autorisieren: Rolle, VLAN / SGT, dACL werden auf Basis von Identität, Gerät und Kontext vergeben

- Härten: Optional MACsec aktivieren, um Layer-2-Angriffe innerhalb des Segments zu erschweren

- Überwachen: NetFlow, Syslog, ISE-Live-Logs und SIEM-Korrelate sammeln

- Bewerten: Posture und Risk-Signals laufend prüfen

- Reagieren: CoA bei Events, Quarantäne-VLAN oder SGACL-Verschärfung

- Protokollieren: Entscheidungen nachvollziehbar protokollieren, um Compliance zu belegen

Designempfehlungen und Anti-Patterns

Die Einführung von 802.1X im Kontext einer Zero-Trust-Architektur ist kein reines Technikprojekt, sondern auch eine Frage des Designs. Bestimmte Muster haben sich in der Praxis bewährt, während andere Vorgehensweisen regelmäßig zu Problemen führen. Um typische Stolperfallen zu vermeiden, lohnt sich ein Blick auf Empfehlungen und Anti-Patterns aus Projekterfahrung:

- Fail-Closed vs. Fail-Open bewusst wählen: Kritische Produktionsnetze brauchen definierte Degradationspfade, nicht heimliche Umgehungen

- MAB nur als Brücke: Für Legacy und IoT strikt minimierte dACLs, enges Monitoring, mittelfristiger Ersatzplan

- Rollouts staffeln: Erst Sichtbarkeit und Auth-Monitoring, dann schrittweise Erzwingung, zuletzt Mikrosegmentierung hochdrehen

- Setze auf Zertifikate: EAP-TLS für verwaltete Geräte, optional PEAP für Übergänge – klare Roadmap zur Passwortfreiheit festlegen

- Vermeide VLAN-Sprawl: Nutze SGT / dACL für Feingranularität; VLANs primär für Broadcast-, QoS- oder Mandantentrennung

- Zertifikats-Lifecycle planen: CA-Struktur, Auto-Enrollment, Erneuerung, Sperrlisten – ohne reibungslose PKI scheitert EAP-TLS operativ

Blick nach vorn: Automatisierung und adaptive Richtlinien

Zero Trust profitiert enorm von Automatisierung. Kontextwechsel, die früher manuell reagiert wurden, triggert heute die Infrastruktur selbst: CoA, dACL-Updates oder SGT-Shifts erfolgen ereignisgesteuert. Für den nächsten Horizont – automatisiertes Troubleshooting und agentische Betriebsmodelle – lohnt ein Blick in Wenn Netzwerke sich selbst heilen – Cisco AI Canvas und AgenticOps.

Keine Angst vor Zertifikaten

Wer 802.1X mit EAP-TLS einsetzt, kommt an Zertifikaten nicht vorbei. Sie sind der Schlüssel für eine starke, kennwortlose Authentifizierung und verknüpfen Benutzer:innen und Geräte eindeutig mit der Infrastruktur. Während Kennwörter abhörbar oder wiederverwendbar sind, lassen sich Zertifikate kryptografisch absichern und zentral verwalten. Deshalb gilt EAP-TLS mit Zertifikaten als Goldstandard für sichere Unternehmensnetze.

Aufbau einer Zertifizierungsinfrastruktur (PKI)

Zertifizierungsstellen lassen sich in verschiedenen Betriebsmodellen umsetzen. In Microsoft-zentrierten Umgebungen spielt die Unterscheidung zwischen Stand-Alone-CA und Enterprise-CA eine wichtige Rolle.

Eine Stand-Alone-CA, oder eigenständige Zertifizierungsstelle, ist losgelöst von Active Directory und eignet sich deshalb für Szenarien, in denen keine Windows-Domäne vorhanden ist. Auch hier sind Automatisierungsmechanismen verfügbar, zum Beispiel über Skripte, Konfigurationsmanagement-Tools oder ACME-Protokolle. Stand-Alone bedeutet also nicht zwangsläufig manuell, sondern vielmehr unabhängig von Active Directory.

Die Microsoft Enterprise-CA, auch Unternehmens-Zertifizierungsstelle, integriert sich dagegen direkt in Active Directory. Sie ermöglicht die automatische Zertifikatsverteilung an Domänen-Clients über Gruppenrichtlinien oder Intune und ist deshalb für große Windows-Umgebungen die bevorzugte Wahl.

Auch außerhalb der Windows-Welt sind Zertifikate fester Bestandteil sicherer Infrastrukturen. In Linux- und Open-Source-Umgebungen werden prinzipbedingt meist Stand-Alone-CAs eingesetzt, die unabhängig von Active Directory arbeiten. Die Automatisierung erfolgt hier auf andere Weise, nicht über Gruppenrichtlinien, sondern über flexible Tools und Standards.

Typische Beispiele sind:

- ACME-Protokoll (z.B. mit Let’s Encrypt): Ermöglicht die automatische Ausstellung und Verlängerung von Zertifikaten für Server und Dienste

- cert-manager für Kubernetes: Automatisiert die Bereitstellung und Erneuerung von TLS-Zertifikaten in Cloud-nativen Umgebungen

- HashiCorp Vault: Eine Plattform, die Zertifikate dynamisch ausstellen und mit definierten Laufzeiten automatisch erneuern kann

- Konfigurationsmanagement-Tools wie Ansible oder Puppet: Sie binden PKI-Workflows in bestehende Automatisierungsprozesse ein und verteilen Zertifikate an Server und Clients

Damit wird deutlich: Auch in reinen Linux- oder Cloud-Umgebungen muss Zertifikatsmanagement nicht manuell ablaufen. Im Gegenteil – mit den richtigen Werkzeugen lassen sich Zertifikate dort oft sogar noch dynamischer und flexibler verwalten als in klassischen Windows-Domänen.

Hierarchische PKI-Strukturen

Als Best Practice für mittlere und große Unternehmen hat sich eine hierarchische Struktur bewährt. In diesem Modell dient eine Stamm- oder Root-CA als Vertrauensanker, die in der Regel offline betrieben wird. Eine oder mehrere untergeordnete Sub-CAs übernehmen die operative Ausstellung von Zertifikaten und sind für den Tagesbetrieb verantwortlich.

Diese Trennung erhöht die Sicherheit erheblich: Die Root-CA ist nicht exponiert und kann nur dann aktiviert werden, wenn neue Sub-CAs signiert oder Sperrlisten erstellt werden müssen. Dieses Konstrukt wird als Offline Root-CA bezeichnet. Sub-CAs dagegen arbeiten online, können redundant ausgelegt und bei Bedarf auch als virtuelle Maschinen betrieben werden. Damit lassen sich sowohl Sicherheit als auch Verfügbarkeit in Einklang bringen.

Interne vs. externe Zertifikate

Unternehmen müssen sich auch entscheiden, ob sie interne oder externe Zertifikate verwenden. Eine interne CA bietet volle Kontrolle, erlaubt Automatisierung und verursacht keine laufenden Lizenzkosten. Allerdings müssen Geräte außerhalb der Domäne das Root-Zertifikat manuell oder über ein MDM importieren, damit sie der internen PKI vertrauen.

Externe Zertifikate von öffentlichen Zertifizierungsstellen wie DigiCert oder Sectigo genießen dagegen auf nahezu allen Plattformen Vertrauen. Sie sind allerdings kostenpflichtig und erlauben keine automatisierte Verteilung an interne Geräte. In der Praxis nutzen viele Organisationen deshalb eine Kombination: interne Zertifikate für Benutzer:innen und Geräte, externe Zertifikate für öffentlich erreichbare Dienste wie VPN-Portale oder Webserver.

Betriebsformen: Offline-CA und virtuelle Umgebung

Ein besonders wichtiger Aspekt ist die Absicherung der Root-CA. Sie sollte grundsätzlich offline betrieben werden und nur dann gestartet werden, wenn Sub-CAs neue Zertifikate benötigen oder Sperrlisten aktualisiert werden müssen. Auf diese Weise wird das Risiko minimiert, dass eine Kompromittierung der Root-CA die gesamte PKI gefährdet.

Auch die Betriebsumgebung spielt eine Rolle. Heute laufen viele Sub-CAs in virtuellen Maschinen, was Flexibilität und Snapshot-Funktionalität bietet. Für Root-CAs bevorzugen Unternehmen häufig physische Hardware, um das höchste Sicherheitsniveau zu erreichen. Alternativ können Root- und Sub-CAs in separaten virtuellen Umgebungen betrieben werden, entscheidend ist in jedem Fall eine strikte Trennung und Absicherung.

Typische Stolperfallen

Häufige Fehler entstehen durch abgelaufene CA-Zertifikate, die im schlimmsten Fall ganze Unternehmensumgebungen lahmlegen. Ein weiteres Risiko sind nicht erreichbare Certificate Revocation Lists (CRLs) oder OCSP-Responder.

Eine CRL ist eine von der CA veröffentlichte Liste mit gesperrten Zertifikaten. Clients prüfen bei der Anmeldung, ob das präsentierte Zertifikat auf dieser Liste steht. Das Online Certificate Status Protocol (OCSP) verfolgt denselben Zweck, allerdings in Echtzeit: Statt eine komplette Liste herunterzuladen, fragt der Client gezielt beim OCSP-Server nach, ob ein bestimmtes Zertifikat noch gültig ist. Diese Informationen finden sich unveränderlich im ausgestellten Zertifikat und müssen mit den real erreichbaren Informationsquellen übereinstimmen. Dies muss insbesondere bei Konfigurationsänderungen der Zertifikatsinfrastruktur beachtet werden.

Sind CRL oder OCSP nicht erreichbar, können Endgeräte Zertifikate nicht validieren und die Authentifizierung schlägt fehl. Ebenso problematisch ist eine fehlende Automatisierung in der Verteilung, etwa bei BYOD-Geräten ohne MDM-Anbindung. Das erzeugt hohen Supportaufwand und öffnet Sicherheitslücken.

Praxisempfehlungen

Unternehmen sollten möglichst auf eine Enterprise CA mit Auto-Enrollment für Domänen-Clients setzen und BYOD-Geräte über ein MDM-System wie Intune automatisiert mit Zertifikaten ausstatten. Für öffentlich erreichbare Dienste ist ein Hybrid-Ansatz sinnvoll, bei dem externe Zertifikate genutzt werden, während Geräte- und Benutzerzertifikate intern ausgestellt werden. Die Root-CA sollte konsequent offline gehalten werden, während Sub-CAs den laufenden Betrieb übernehmen. Außerdem empfiehlt sich ein regelmäßiger CA-Health-Check: Zertifikatslaufzeiten müssen überwacht, CRL- und OCSP-Server geprüft und Prozesse für die Sperrung oder Erneuerung von Zertifikaten dokumentiert werden.

Ein Beispiel verdeutlicht den Praxisansatz: Ein Unternehmen betreibt eine Microsoft Enterprise Root-CA offline auf physischer Hardware. Zwei Sub-CAs laufen als virtuelle Maschinen an unterschiedlichen Standorten. Windows-Clients erhalten ihre Zertifikate automatisch per Gruppenrichtlinie, mobile Endgeräte über Intune. Für das externe VPN-Portal wird ein Zertifikat einer öffentlichen Zertifizierungsstelle genutzt.

Fazit

Eine Public Key Infrastructure ist kein Hexenwerk, doch sie verlangt eine saubere Planung, eine verlässliche Implementierung und kontinuierliche Überwachung. Wer Zertifikate strukturiert einführt, die Hierarchie sinnvoll aufbaut und Prozesse für Erneuerung und Sperrung etabliert, erhält eine stabile Grundlage für 802.1X und Zero Trust – und nimmt dem oft gefürchteten Thema PKI den Schrecken.

Herausforderungen in der Praxis

So überzeugend 802.1X und Zero Trust in der Theorie klingen, in realen Netzwerken gibt es zahlreiche Stolperfallen. Unterschiedliche Gerätetypen, organisatorische Rahmenbedingungen und technische Altlasten machen die Umsetzung oft komplexer, als es auf dem Papier aussieht. Das BSI weist darauf hin, dass eine unzureichende Planung oder fehlende Notfallstrategien zu gravierenden Problemen führen können, etwa wenn zentrale NAC-Komponenten ausfallen oder unsichere Protokolle zum Einsatz kommen. In diesem Abschnitt werfen wir einen Blick auf typische Herausforderungen, mit denen Administrator:innen bei der Einführung von 802.1X regelmäßig konfrontiert werden.

Umgang mit Legacy-Devices

Nicht jedes Gerät im Unternehmensnetzwerk spricht 802.1X. Alte Drucker, IoT-Sensoren oder industrielle Steuerungen verfügen oft über keinen Supplicant. In solchen Fällen greifen Administrator:innen meist auf MAC Authentication Bypass (MAB) zurück. Dabei wird die MAC-Adresse wie ein Kennwort verwendet. Das ist praktisch, aber unsicher, denn MAC-Adressen lassen sich leicht fälschen. Deshalb gilt: MAB nur als Übergangslösung nutzen und die Geräte so restriktiv wie möglich über dynamische ACLs absichern. Ein weiteres Problem: Auch viele ältere WLAN-Adapter beherrschen nur einfache oder unsichere EAP-Methoden. Intel dokumentiert beispielsweise, dass Legacy-Produkte häufig lediglich PEAP oder gar EAP-MD5 unterstützen. Für Unternehmen bedeutet das ein Sicherheitsrisiko, da Passwörter abgegriffen oder Angriffe per Replay durchgeführt werden können.

Praxisempfehlung: Wer solche Geräte noch einsetzen muss, sollte sie konsequent in abgeschottete VLANs oder SGT-Zonen verschieben, den Datenverkehr mit restriktiven dACLs begrenzen und mittelfristig einen Austausch der Hardware einplanen.

Beispiel: Ein älterer Netzwerkkopierer ohne 802.1X-Support erhält per MAB Zugriff, darf aber ausschließlich mit dem Druckserver kommunizieren. Ein Legacy-WLAN-Adapter, der nur PEAP unterstützt, wird isoliert in einem Gäste-VLAN betrieben, bis er ersetzt werden kann.

BYOD und private Endgeräte

Bring Your Own Device (BYOD) ist in vielen Unternehmen Realität. Mitarbeiter:innen möchten mit eigenen Smartphones oder Tablets ins Netz. Diese Geräte lassen sich jedoch nicht ohne Weiteres in eine bestehende PKI-Struktur integrieren. Häufig greifen Unternehmen daher auf Captive Portals mit Web-Authentifizierung zurück oder setzen Mobile-Device-Management-Lösungen (MDM) ein, die Compliance-Checks ermöglichen und Zertifikate ausrollen.

Ein typisches Stolperstein-Szenario ergibt sich bei Windows-Clients: Standardmäßig nutzen viele Systeme PEAP mit Benutzername und Passwort. Microsoft weist jedoch darauf hin, dass dies zwar einfach einzurichten, aber sicherheitstechnisch deutlich schwächer ist als EAP-TLS mit Zertifikaten. Ohne PKI entsteht so ein unnötiges Risiko durch mögliche Passwort-Angriffe.

Praxisempfehlung: Für BYOD sollten klare Richtlinien definiert werden. Private Geräte können Internetzugang über Captive Portals erhalten, während der Zugriff auf Unternehmensressourcen an Bedingungen wie eine MDM-Registrierung oder die Ausstellung eines Gerätezertifikats geknüpft wird.

Beispiel: Ein Mitarbeiter bringt sein eigenes Tablet mit. Über das Captive Portal erhält er Zugangsdaten, die ausschließlich Internetzugriff erlauben. Soll das Gerät auch auf Unternehmensdaten zugreifen, muss es zunächst im MDM registriert werden, das automatisch ein Zertifikat für EAP-TLS bereitstellt.

Zertifikatsverteilung und PKI

Ein häufig unterschätzter Aspekt von 802.1X ist der Betrieb einer Public Key Infrastructure (PKI). Besonders beim Einsatz von EAP-TLS hängt die gesamte Authentifizierung davon ab, dass Zertifikate zuverlässig verteilt, erneuert und gesperrt werden können. Ohne ein sauberes Auto-Enrollment und ein funktionierendes Lifecycle-Management drohen Authentifizierungsfehler und hoher Supportaufwand.

Das BSI weist im IT-Grundschutz-Baustein NET.3.4 Network Access Control darauf hin, dass Fehler in der Zertifikatsverwaltung eine wesentliche Gefährdung darstellen. Typische Risiken sind:

- Abgelaufene Root- oder Intermediate-Zertifikate: Wenn eine Root-CA ihr Ablaufdatum erreicht, verlieren alle ausgestellten Zertifikate ihre Gültigkeit

- Fehlende Erreichbarkeit der Sperrlisten (CRL/OCSP): Können Clients die Gültigkeit eines Zertifikats nicht prüfen, schlagen Authentifizierungen fehl

- Fehler beim Auto-Enrollment: Werden Gruppenrichtlinien oder Intune-Profile nicht korrekt ausgerollt, erhalten Clients kein neues Zertifikat und verlieren beim Ablauf des alten den Zugang

Praxisempfehlung: Vor der Einführung von EAP-TLS sollte immer ein CA-Health-Check erfolgen. Dazu gehören die Dokumentation der Gültigkeitszeiträume, die Überwachung von CRL- und OCSP-Servern sowie definierte Prozesse für die Erneuerung und Sperrung von Zertifikaten.

Beispiel: Ein Notebook verliert den Zugriff aufs Netz, weil sein Zertifikat abgelaufen ist. Mit automatischer Erneuerung über Gruppenrichtlinien oder Intune wäre dieses Problem gar nicht entstanden.

MACsec und physische Sicherheit

Selbst wenn 802.1X die Authentifizierung am Port sicherstellt, bleibt der Datenverkehr auf Layer 2 anfällig für Angriffe wie Sniffing oder Manipulation. MACsec (Media Access Control Security) verschlüsselt Frames direkt auf der Verbindung zwischen Endgerät und Switch und schützt zusätzlich deren Integrität. Damit sind klassische Man-in-the-Middle-Angriffe auf Kabelverbindungen praktisch ausgeschlossen.

Das BSI empfiehlt den Einsatz von MACsec insbesondere in Umgebungen mit erhöhtem Schutzbedarf, etwa in Behörden, Forschungseinrichtungen oder kritischen Infrastrukturen. Voraussetzung ist, dass sowohl die Netzwerkkarte des Endgeräts als auch die Switch-Hardware MACsec unterstützen, was meist auf Enterprise-Switches wie den Cisco Catalyst 9000 Serien der Fall ist.

Praxisempfehlung: MACsec dort aktivieren, wo besonders vertrauliche Daten übertragen werden oder ein erhöhtes Risiko physischer Angriffe auf Netzwerkverbindungen besteht.

Beispiel: In einer Entwicklungsabteilung mit hochsensiblen Projektdaten setzt das Unternehmen MACsec zwischen allen Clients und Access Switches ein. Selbst wenn jemand unbemerkt einen Packet Sniffer anstöpselt, bleibt der Datenverkehr geschützt.

Rollout und Change Management

Die größte Hürde bei der Einführung von 802.1X ist oft nicht die Technik, sondern der Betrieb. Ein Big Bang Rollout führt schnell zu massiven Störungen, wenn nicht alle Endgeräte oder Richtlinien sauber vorbereitet sind. Cisco empfiehlt daher, Schritt für Schritt vorzugehen:

- Monitor Mode: Zunächst wird 802.1X nur überwacht, nicht erzwungen. So lässt sich erfassen, welche Geräte sich erfolgreich authentifizieren und wo Probleme auftreten.

- Low-Impact Mode: In der nächsten Phase dürfen Geräte zwar grundlegende Protokolle wie DHCP oder DNS nutzen, alle anderen Zugriffe sind jedoch blockiert, bis die Authentifizierung abgeschlossen ist. Das senkt das Risiko von Betriebsausfällen.

- Enforcement Mode: Erst nach erfolgreicher Pilotierung in ausgewählten Abteilungen erfolgt die vollständige Erzwingung der Authentifizierung im gesamten Netzwerk.

Wichtig ist eine lückenlose Protokollierung und Auswertung. Syslog, RADIUS-Accounting und zentrale Dashboards wie in Cisco ISE oder DNA Center helfen, fehlerhafte Konfigurationen und nicht konforme Geräte frühzeitig zu erkennen.

Praxisempfehlung: Den Rollout mit einer gut vorbereiteten Pilotgruppe starten – häufig die IT-Abteilung selbst – und anschließend schrittweise auf weitere Bereiche ausweiten.

Beispiel: Ein Unternehmen beginnt mit 802.1X im Monitor Mode für die IT-Abteilung. Nach einer Testphase wird in Low-Impact Mode gewechselt, bevor die Erzwingung im Enforcement Mode für alle Abteilungen aktiviert wird.

Exkurs: EAP, RADIUS & Co.

Die Grundlagen von 802.1X lassen sich ohne große Vorkenntnisse verstehen. Für eine vollständige Einordnung ist es jedoch sinnvoll, die technischen Details genauer zu betrachten. In den folgenden Abschnitten geht es um die wichtigsten Bausteine einer sicheren 802.1X-Umgebung: die verschiedenen EAP-Methoden, die Rolle von RADIUS, den Betrieb einer Zertifikatsinfrastruktur und die zusätzliche Absicherung durch MACsec.

EAP-Varianten im Überblick

Das Herzstück von 802.1X ist das Extensible Authentication Protocol (EAP). Es dient als Rahmenwerk für verschiedene Authentifizierungsmethoden. Die Wahl des richtigen EAP-Typs entscheidet maßgeblich über Sicherheit, Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit.

- EAP-MD5: Einfaches Challenge-Response-Verfahren, kaum Schutz gegen Angriffe, in der Praxis obsolet.

- PEAP (Protected EAP): Weit verbreitet, da Windows-Clients es nativ unterstützen. Baut einen TLS-Tunnel auf, in dem Benutzername und Passwort übertragen werden. Vorteil: einfache Einrichtung. Nachteil: anfällig für Passwort-Angriffe.

- EAP-TLS: Der Goldstandard in Unternehmensnetzen. Nutzt Zertifikate auf Client- und Serverseite, bietet sehr hohe Sicherheit, erfordert aber eine saubere PKI-Infrastruktur.

- EAP-FAST: Von Cisco entwickelt, arbeitet ebenfalls mit TLS-Tunneling und optionaler Maschinenauthentifizierung. Besonders in Cisco-lastigen Umgebungen im Einsatz.

- EAP-TTLS: Ähnlich wie PEAP, erlaubt aber flexiblere Authentifizierungsmethoden innerhalb des geschützten Tunnels.

- EAP-SIM / EAP-AKA: Relevant für Mobilfunk- und IoT-Umgebungen, da sie auf SIM-Karten-basierten Verfahren beruhen.

- EAP-PWD: Ein moderner Ansatz für kennwortbasierte Authentifizierung mit sicherer kryptografischer Aushandlung.

Neuere Standards wie EAP-TEAP (Tunnel Extensible Authentication Protocol, RFC 7170) kombinieren die Vorteile bestehender Methoden. TEAP erlaubt es, innerhalb eines TLS-Tunnels mehrere Authentifizierungsphasen abzuwickeln, etwa zuerst die Geräteauthentifizierung und anschließend die Benutzerauthentifizierung. Unterstützt wird TEAP bereits von Cisco AnyConnect und aktuellen Windows-Versionen. Damit eignet sich TEAP besonders für Umgebungen, in denen sowohl Maschinen- als auch Benutzerzertifikate geprüft werden sollen.

Praxisempfehlung: Best Practices bestätigen, dass EAP-TLS in Unternehmensumgebungen die erste Wahl ist. Andere Verfahren wie PEAP oder TTLS können als Übergangslösungen dienen, sollten aber durch klare Roadmaps zu zertifikatsbasierten Verfahren abgelöst werden.

RADIUS als Rückgrat – TACACS+ für Rollen

802.1X setzt im Hintergrund auf das Protokoll RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Es vermittelt die Kommunikation zwischen Supplicant, Authenticator und Authentication Server und übernimmt dabei mehrere Aufgaben:

- Weiterleitung der EAP-Nachrichten vom Switch oder Access Point zum RADIUS-Server

- Entscheidung über „Zugang erlaubt“ oder „Zugang verweigert“

- Übermittlung zusätzlicher Attribute wie VLAN-Zuweisungen, dynamische ACLs oder Scalable Group Tags (SGT)

Beispiel: Ein Switch empfängt die Anmeldedaten eines Clients und leitet sie via RADIUS an Cisco ISE weiter. Nach erfolgreicher Prüfung antwortet ISE nicht nur mit einem „Access-Accept“, sondern liefert zusätzlich die Information, dass das Gerät in VLAN 20 einsortiert wird und eine restriktive dACL erhält.

Ein aktueller Trend ist RadSec (RADIUS over TLS). Dabei werden die RADIUS-Nachrichten nicht unverschlüsselt transportiert, sondern in einem TLS-Tunnel gesichert. Das ist insbesondere für Cloud-Szenarien oder verteilte Netzwerke wichtig, in denen RADIUS-Server über unsichere Netze kommunizieren. Einige Anbieter, etwa Cloud-Verzeichnisdienste wie JumpCloud, setzen bereits auf RadSec, um RADIUS-Authentifizierung auch über das Internet abzusichern.

Neben RADIUS spielt in Cisco-Umgebungen auch TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System Plus) eine wichtige Rolle. Während RADIUS vor allem für die Authentifizierung von Benutzer:innen und Geräten im Netzwerkzugang zuständig ist, steuert TACACS+ den Zugriff von Administrator:innen auf die Infrastruktur selbst.

- RADIUS regelt, wer ins Netzwerk darf

- TACACS+ regelt, welche Befehle Administrator:innen auf Routern, Switches oder Firewalls ausführen dürfen

In der Praxis werden beide Protokolle oft parallel genutzt: RADIUS über Cisco ISE für den Netzwerkzugang und TACACS+ für das Geräte-Management.

Zertifikate und PKI als Erfolgsfaktor

Besonders beim Einsatz von EAP-TLS ist eine zuverlässige Public Key Infrastructure (PKI) der Dreh- und Angelpunkt. Sie stellt sicher, dass sowohl Clients als auch Server über gültige Zertifikate verfügen und diese im Lebenszyklus korrekt verwaltet werden. Ohne eine saubere PKI ist selbst das sicherste Protokoll angreifbar oder im Betrieb unzuverlässig.

Das BSI nennt in seinem IT-Grundschutz-Baustein NET.3.4 Network Access Control typische Gefährdungen durch fehlerhafte PKI-Prozesse:

- Abgelaufene Root- oder Intermediate-Zertifikate: Werden Laufzeiten nicht überwacht, verlieren alle darauf basierenden Zertifikate ihre Gültigkeit

- Fehlende Erreichbarkeit von Sperrlisten (CRL, OCSP): Können Endgeräte die Gültigkeit nicht prüfen, blockieren sie die Authentifizierung

- Fehler beim Auto-Enrollment: Werden Gruppenrichtlinien oder Intune-Profile nicht richtig angewendet, bekommen Clients keine neuen Zertifikate und verlieren nach Ablauf des alten den Netzwerkkontakt

Praxisempfehlung: Vor der Einführung von EAP-TLS sollte ein umfassender CA-Health-Check erfolgen. Dazu gehört die Dokumentation aller Zertifikatslaufzeiten, die Überwachung von CRL- und OCSP-Servern sowie definierte Prozesse für Erneuerung und Sperrung.

Beispiel: Ein Notebook verliert den Zugriff aufs Netz, weil sein Zertifikat abgelaufen ist. Mit automatischer Erneuerung über Gruppenrichtlinien oder Intune wäre dieser Ausfall vermieden worden.

MACsec: Schutz auf Layer 2

Während 802.1X den Zugang kontrolliert, bleibt der Datenverkehr zwischen Endgerät und Switch ohne weitere Maßnahmen ungeschützt. Hier setzt MACsec (Media Access Control Security, IEEE 802.1AE) an: Es verschlüsselt Datenframes direkt auf Layer 2 und schützt zusätzlich deren Integrität. Damit sind klassische Angriffe wie Sniffing oder Man-in-the-Middle auf Kabelverbindungen wirkungsvoll unterbunden.

Das BSI empfiehlt MACsec insbesondere in Umgebungen mit erhöhtem Schutzbedarf, etwa bei Behörden, in Forschungseinrichtungen oder in Netzen der kritischen Infrastruktur. Technisch setzt MACsec voraus, dass sowohl die Netzwerkkarte des Clients als auch die Switch-Hardware die Funktion unterstützen. Bei Cisco ist MACsec beispielsweise auf Enterprise-Switches wie der Catalyst-9000-Serie verfügbar, oft aber lizenzpflichtig.

Praxisempfehlung: MACsec gezielt dort einsetzen, wo besonders vertrauliche Daten über klassische LAN-Verbindungen fließen oder wo physischer Zugriff auf die Verkabelung nicht ausgeschlossen werden kann.

Beispiel: In einem Labor mit hochsensiblen Entwicklungsdaten wird MACsec aktiviert. Selbst wenn jemand unbemerkt einen Packet Sniffer anstöpselt, bleibt der gesamte Datenverkehr zwischen Client und Switch verschlüsselt und geschützt.

KI und intelligente Protokollerweiterungen

Die Weiterentwicklung von 802.1X-Umgebungen geht über klassische Authentifizierungsmethoden hinaus. Immer häufiger kommen KI-gestützte Mechanismen ins Spiel, die Netzwerkzugriffe dynamisch bewerten und anpassen.

Ein Beispiel ist Cisco DNA Center Endpoint Analytics: Hier analysiert Machine Learning das Verhalten von Endgeräten, erkennt unbekannte Systeme automatisch und ordnet sie passenden Kategorien wie IoT, Drucker oder BYOD zu. Diese Klassifizierung ermöglicht es Cisco ISE, noch gezieltere Richtlinien zuzuweisen, ohne dass Administrator:innen jedes Gerät manuell erfassen müssen.

Auch im Bereich der Bedrohungserkennung setzt sich KI durch. Anbieter wie Akamai und Faddom zeigen, dass sich Anomalien im Netzwerkverkehr mit Machine-Learning-Modellen deutlich schneller identifizieren lassen. Microsoft betont, dass KI Security-Teams unterstützt, indem sie Muster in großen Datenmengen erkennt und automatisierte Reaktionen ermöglicht, von der Einschränkung einer Sitzung bis zur Isolation eines kompromittierten Geräts.

Allerdings weist eine Analyse von McKinsey darauf hin, dass KI selbst zur Angriffsfläche werden kann. Verfahren wie Adversarial Attacks oder Model Poisoning können dazu führen, dass Angreifer die Entscheidungen von KI-Systemen manipulieren. Deshalb müssen Zero-Trust-Architekturen neben klassischen NAC-Komponenten auch Governance- und Transparenzmechanismen für KI enthalten.

Beispiel: Ein Drucker, der üblicherweise nur mit einem internen Printserver spricht, beginnt plötzlich große Datenmengen an eine unbekannte IP-Adresse zu senden. Eine KI-gestützte NAC-Lösung erkennt dieses abweichende Verhalten und verschiebt das Gerät automatisch in ein Quarantäne-VLAN.

Ein weiteres Szenario: Ein IoT-Sensor meldet sich im Netz an, wird von Cisco DNA Center Endpoint Analytics als Kamera klassifiziert und erhält nur Zugriff auf den Videostreaming-Server. Versucht das Gerät plötzlich, Active Directory zu erreichen, löst das System eine automatische Richtlinienänderung aus.

Solche Mechanismen zeigen, wie KI den Schritt von reiner Authentifizierung hin zu adaptiver Sicherheitssteuerung ermöglicht.

Praxisempfehlung: KI-basierte Funktionen wie Endpoint Analytics gezielt als Ergänzung einsetzen – sie erhöhen die Genauigkeit von Zugriffskontrollen, ersetzen aber keine klar definierten Richtlinien.

Weiterentwicklung durch IEEE

Die Standards rund um 802.1X sind nicht statisch, sondern werden kontinuierlich weiterentwickelt. Verantwortlich dafür ist die IEEE 802.1 Security Task Group, die auch angrenzende Sicherheitsstandards betreut, darunter MACsec (802.1AE) für die Verschlüsselung auf Layer 2 und Secure Device Identity (802.1AR) für eine eindeutige Geräteidentität.

Seit der ersten Version von IEEE 802.1X-2001 wurden mehrere Überarbeitungen veröffentlicht (2004, 2010), die zusätzliche Funktionen wie verbesserte Schlüsselverwaltung, neue EAP-Typen und die Integration von MACsec eingeführt haben. Damit bildet 802.1X nicht nur die Grundlage für klassische Netzwerkzugangskontrolle, sondern entwickelt sich weiter in Richtung einer flexiblen Sicherheitsarchitektur, die den Anforderungen moderner Zero-Trust-Modelle entspricht.

Praxisempfehlung: Wer heute 802.1X einführt, sollte die laufenden Entwicklungen im Blick behalten und Designentscheidungen so treffen, dass zukünftige Erweiterungen, etwa strengere Authentifizierungsverfahren oder neue Protokollerweiterungen, ohne größeren Umbau integriert werden können.

Fazit: Sicherheit beginnt am Port – aber endet nicht dort

Nach den technischen Details und Praxisbeispielen lohnt sich der Blick auf das Gesamtbild. 802.1X ist ein starker Baustein, aber nicht die alleinige Antwort auf alle Sicherheitsfragen. Das Zusammenspiel aus Zugangskontrolle, Zero-Trust-Strategie, KI-gestützten Mechanismen und klaren organisatorischen Prozessen entscheidet darüber, ob ein Netzwerk tatsächlich resilient gegenüber modernen Bedrohungen ist.

802.1X als Fundament moderner Netzwerksicherheit

Mit 802.1X steht ein bewährter Standard zur Verfügung, der den Netzwerkzugang zuverlässig kontrolliert. In Kombination mit Cisco ISE lässt sich nicht nur steuern, wer ins Netzwerk darf, sondern auch mit welchen Rechten. Dynamische VLANs, dACLs und SGTs machen aus einer simplen Portfreigabe eine fein abgestufte, identitätsbasierte Steuerung.

Zero Trust als übergeordnete Strategie

Zero Trust bedeutet, jede Verbindung kontinuierlich zu prüfen, vom Port bis zur Applikation. Cisco beschreibt diesen Ansatz entlang der drei Säulen Identity, Access und Response. 802.1X bildet den Einstiegspunkt, ist aber nur ein Teil einer ganzheitlichen Sicherheitsarchitektur. Ergänzende Mechanismen wie Mikrosegmentierung, Posture-Checks und kontinuierliches Monitoring sind notwendig, um Angriffe nachhaltig zu erschweren.

Ein tieferer Einblick in Zero-Trust-Strategien auf Plattformebene findet sich im Beitrag Microsoft 365 Security und Compliance im Fokus.

Herausforderungen und Chancen

Die Einführung ist in der Praxis komplex: Legacy-Devices, BYOD, Zertifikatsverwaltung und Betriebsprozesse erfordern sorgfältige Planung. Das BSI empfiehlt daher, NAC-Konzepte nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch sauber abzusichern – inklusive Notfallmaßnahmen, Monitoring und regelmäßiger Überprüfung. Gleichzeitig bieten die Technologien enorme Vorteile: höhere Transparenz, verbesserte Sicherheit und die Möglichkeit, Richtlinien zentral und konsistent umzusetzen.

Ausblick

Die Zukunft von NAC und Zero Trust wird stark von KI geprägt sein. Cisco DNA Center, Microsoft Sentinel oder Akamai-Lösungen zeigen bereits heute, wie KI Endgeräte klassifiziert, Anomalien erkennt und automatisiert reagiert. Palo Alto nennt für 2025 Identity-first Security und KI-getriebene Detection als zentrale Trends. McKinsey mahnt jedoch, dass KI-Systeme selbst abgesichert werden müssen, um Manipulationen oder Intransparenz zu vermeiden.

Fazit: Sicherheit beginnt am Port, aber endet nicht dort. 802.1X und NAC schaffen das Fundament, Zero Trust liefert den Rahmen, und KI wird in den kommenden Jahren zur treibenden Kraft. Entscheidend bleibt, Technik und Prozesse zusammenzudenken – nur dann wird das Netzwerk wirklich resilient.

Quellenangabe

(Abgerufen am 20.09.2025)

Standards und Grundlagen

- BSI: IT-Grundschutz-Kompendium – NET.3.4 Network Access Control (2023)

- IEEE 802.1 Security Task Group: Security

- IEEE: IEEE 802.1X Standard

Cisco (Technologie, Design und Zero Trust)

- Cisco DNA Center: Endpoint Analytics

- Cisco: 1X Deployment Guide – TrustSec

- Cisco: Cisco Campus 802.1X Design Guide (2014, PDF)

- Cisco: Cisco Zero Trust Solutions

- Cisco: Configure ACS for 802.1X

- Cisco: Configure Global 802.1X Properties on a Switch

- Cisco: Configuring MAC Authentication Bypass (MAB) in Cisco ISE

Microsoft (Supplicant, PKI, AI & Security)

- Microsoft Learn: Extensible Authentication Protocol (EAP) in Windows

- Microsoft Security: What is AI for Cybersecurity?

Weitere Fachquellen (EAP, NAC, Security Trends)

- AIMultiple: AI for Network Security – Use Cases

- Akamai: AI Flexes Network Security Muscles

- Bradford Networks: 802.1X and NAC – Best Practices for Effective Network Access Control (2013, PDF)

- Faddom: AI in Network Security – Use Cases, Challenges and Best Practices

- Intel: Intel Wireless Products – EAP Support Overview

- JumpCloud: EAP Types – Best Practices

- McKinsey: The cybersecurity provider’s next opportunity: making AI safer

- Medium: Modern Enterprise Campus Design

- Network Computing: Crash Course 802.1X – The Great Authenticator

- Palo Alto Networks: 8 Trends in Network Security 2025

- ResearchGate: The Role of Artificial Intelligence in Enhancing Network Security – Opportunities and Challenges (2023, PDF)

Weiterlesen hier im Blog

- Intelligente Agenten mit Copilot Studio – KI-gestützte Automatisierung im Microsoft-Ökosystem

- Ganzheitliche Sicherheit in Microsoft 365: Von Defender for Office 365 bis Purview

- Von VLAN zu VXLAN – Segmentierung im Cisco-Netzwerk im Wandel der Zeit

- Warum jedes Bit seinen Weg braucht – Der Weg zur intelligenten Kommunikation

- Wenn Netzwerke sich selbst heilen – Cisco AI Canvas und AgenticOps