Goodbye Windows 10 – ein Supportende mit Symbolkraft

Am 14. Oktober 2025 endet der erweiterte Support für Windows 10 – und damit schließt sich ein wichtiges Kapitel in der Geschichte moderner Betriebssysteme. Für viele Administrator:innen, IT-Profis und private Anwender:innen markiert dieses Datum mehr als nur das Ende eines Produktzyklus. Es ist der Moment, in dem eine Generation von Benutzeroberflächen, Installationsroutinen und Gewohnheiten endgültig zur Geschichte wird.

Windows 10 war lange das Betriebssystem, das alles vereinen wollte: Desktop, Tablet und Cloud. Microsoft bezeichnete es einst als das letzte Windows, ein sich selbst erneuerndes System. Doch wie so oft in der IT ist nichts wirklich letztes: Technologien verändern sich, Arbeitswelten wandeln sich, und mit ihnen die Art, wie wir Betriebssysteme verstehen.

Heute – über vierzig Jahre nach den ersten Zeilen QDOS-Code – ist Windows mehr als eine Software. Es ist eine Plattform, die den Übergang von der rein grafischen Oberfläche hin zu einem intelligenten, KI-gestützten Arbeitsraum vollzieht.

Was einst mit einem blinkenden Cursor begann, endet nicht, sondern transformiert sich – in eine Ära, in der Copilot, Cloud und KI-Agenten das Betriebssystem neu definieren.

Rückblick: Von QDOS bis Windows 10 – die Reise einer Legende

Die Entwicklung von Windows ist nicht nur die Geschichte eines Betriebssystems, sondern die Evolution moderner IT selbst. Jede Version steht sinnbildlich für eine technologische Epoche, von der Kommandozeile über grafische Oberflächen bis zur Cloud-Integration.

Um zu verstehen, wie aus C:> der Copilot wurde, lohnt sich ein Blick zurück auf die entscheidenden Wendepunkte – auf die Menschen, Ideen und Technologien, die Windows geprägt haben.

QDOS / 86-DOS: der Startschuss

Der Beginn der Microsoft-Geschichte liegt im Jahr 1980. Tim Paterson entwickelte ein System namens QDOS – Quick and Dirty Operating System, das Microsoft kurz darauf erwarb und zu MS-DOS 1.0 weiterentwickelte. Dieses unscheinbare Stück Software wurde zum Fundament der PC-Revolution. Ohne grafische Oberfläche, allein mit einem blinkenden Cursor, öffnete sich eine neue Welt: Menschen begannen, Befehle in Maschinen zu übersetzen.

„If you show people the problems and you show them the solutions, they will be moved to act.“

— Bill Gates

Ein Zitat, das sinnbildlich für Microsofts frühe Jahre steht: Probleme sichtbar machen und pragmatische Lösungen liefern – das war der Motor der PC-Ära.

Exkurs: Über IBM-PCs, Intel, CP/M und QDOS

Als Anfang der 1980er Jahre der Personal Computer seinen Siegeszug antrat, trafen mehrere glückliche Umstände aufeinander – und Microsoft befand sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

IBM arbeitete an einem völlig neuen System: dem IBM PC 5150. Herzstück war der Intel 8088, ein 16-Bit-Prozessor mit 8-Bit-Datenbus, technisch gesehen die günstigere und kompatiblere Variante des Intel 8086. Diese Entscheidung war mehr als eine reine Kostenfrage. Der 8088 konnte mit vorhandenen 8-Bit-Bauteilen kommunizieren und war dadurch günstiger zu produzieren, was IBM ermöglichte, den PC in marktfähigen Stückzahlen und zu vertretbaren Preisen anzubieten. Gleichzeitig blieb die Architektur weitgehend identisch mit der des 8086, der Beginn einer Linie, die bis zu den heutigen x86-CPUs reicht.

Nun suchte IBM ein Betriebssystem, das diese neue Hardware ausreizen konnte. Der Platzhirsch Digital Research bot mit CP/M zwar das Standard-OS für 8-Bit-Systeme, doch die Verhandlungen über die 16-Bit-Variante CP/M-86 scheiterten.

Hier trat Microsoft auf den Plan. Bis dahin auf Programmiersprachen wie BASIC spezialisiert, sah Bill Gates die Chance: Wenn Microsoft ein lauffähiges System liefern konnte, würde das Unternehmen Teil des IBM-Ökosystems werden – und damit der PC-Revolution.

Über Kontakte zu Seattle Computer Products (SCP) erfuhr Gates von einem Ingenieur namens Tim Paterson. Paterson hatte, inspiriert von CP/M, ein eigenes Betriebssystem für den Intel 8086 / 8088 entwickelt: QDOS – Quick and Dirty Operating System. Ursprünglich war QDOS nur ein internes Hilfsmittel, um Hardwaretests zu vereinfachen. Doch es lief – und zwar stabil.

Microsoft erkannte das Potenzial, kaufte 1981 die Rechte an QDOS für rund 75.000 US-Dollar, passte es an die IBM-Hardware an und präsentierte das Ergebnis als MS-DOS 1.0 (Microsoft Disk Operating System). IBM vertrieb eine nahezu identische Version als PC-DOS 1.0.

Damit war das Fundament gelegt:

- Der Intel 8088 etablierte sich als Startpunkt der bis heute dominierenden x86-Architektur

- Der IBM-PC wurde zum Industriestandard

- MS-DOS machte Microsoft zum wichtigsten Softwarelieferanten der PC-Welt

Tim Paterson wechselte kurz darauf selbst zu Microsoft, wo er weiter an DOS arbeitete, ironischerweise an der veredelten Version seines eigenen Quick and Dirty-Projekts.

Was als technischer Zufall begann, wurde zum strategischen Glücksfall: Ein 16-Bit-Prozessor, ein verpasstes Meeting bei Digital Research und ein junger Entwickler legten den Grundstein für die moderne PC-Ära.

MS-DOS 1.0 bis 6.22: die textbasierte Grundlage

DOS war kein Produkt für Romantiker:innen, sondern für Praktiker:innen. Es war einfach, robust und verlässlich – und genau das machte es erfolgreich. Mit MS-DOS 6.22 (1994) erreichte Microsoft den Höhepunkt seiner Kommandozeilenära. Das System war längst zur Plattform geworden, auf der ganze Branchen aufbauten – von Bürosoftware über Spiele bis hin zu industriellen Steuerungen.

Für viele war DOS der erste echte Kontakt mit dem Innenleben eines Computers. Man musste verstehen, wie CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT zusammenarbeiteten, um Treiber und Speicherbereiche optimal zu nutzen. Wer ein Spiel wie Wing Commander oder Doom starten wollte, lernte schnell, dass die berühmten 640 Kilobyte konventioneller Speicher knapp bemessen waren. Also wurden Treiber, Mauserweiterungen und Soundkarten-Komponenten mit viel Geduld in den erweiterten Speicher (EMS/XMS) ausgelagert – über Hilfsdateien wie HIMEM.SYS oder EMM386.EXE. Ein Erfolgserlebnis war es, wenn nach einigen Neustarts endlich genug „freier Speicher unter 640 KB“ verfügbar war, um das Spiel zum Laufen zu bringen.

DOS lehrte eine ganze Generation, was Systemressourcen wirklich bedeuteten, ein Lernprozess, der in späteren Windows-Versionen zunehmend automatisiert wurde.

Gleichzeitig wurde klar: Die Zukunft lag nicht in Befehlsketten, sondern in grafischen Oberflächen. Und doch blieb DOS im Hintergrund erhalten – noch bis einschließlich Windows ME diente es als Unterbau für den Systemstart und die Kompatibilität zu älterer Software. Erst mit dem Übergang zu Windows 2000 und der vollständigen NT-Architektur verschwand DOS endgültig als aktives Betriebssystem und wurde zur nostalgischen Erinnerung – an eine Zeit, in der man Systeme noch selbst zum Leben erwecken musste.

Windows 1.0 bis ME: die bunte 16 / 32-Bit-Zeit

Mit Windows 1.0 kam 1985 der sichtbare Fortschritt auf den Bildschirm: Fenster, Mauszeiger, Icons, alles in einer noch sehr experimentellen Form und grell bunt. Doch erst Windows 3.0 (1990) und 3.11 (1993) schafften den Durchbruch. Das Betriebssystem bekam ruhigere Farben, Netzwerkunterstützung und ein Gesicht. Erstmals fühlte sich der PC nicht mehr nach Arbeitsgerät, sondern nach Werkzeug für alle an.

Windows 95 markierte dann den Wendepunkt, technologisch und kulturell. Erstmals wurde ein Betriebssystem zu einem globalen Medienereignis. Tage vor dem Verkaufsstart campierten Menschen vor Elektronikmärkten, um eine üppige Disketten- oder moderne CD-Version zu ergattern. Die Nachrichtensendungen weltweit berichteten über eine neue Software am Markt, ein bis dahin undenkbares Szenario.

In dieser Zeit formulierte Bill Gates seine Vision, die Microsoft noch Jahrzehnte prägen sollte:

„A computer on every desk and in every home.“

Ein Computer auf jedem Schreibtisch und in jedem Haushalt. Was damals kühn klang, war in Wirklichkeit der Beginn einer kulturellen Revolution: Computer wurden vom Werkzeug für Spezialist:innen zum selbstverständlichen Bestandteil des Alltags.

Microsoft inszenierte den Launch wie ein Rockkonzert: mit dem Rolling-Stones-Hit Start Me Up als Titelsong und einer bis dahin beispiellosen Werbekampagne, die selbst Apple neidisch machte.

Windows bekam ein Gesicht – und dieses Gesicht war das Startmenü. Neben dem ikonischen Start-Button brachte Windows 95 eine völlig neue Benutzererfahrung: Plug and Play, lange Dateinamen, Taskleiste, 32-Bit-Architektur und die bis heute vertraute Dateistruktur. Das Internet steckte noch in den Kinderschuhen, doch Windows 95 legte bereits den Grundstein: Die Option, den Microsoft Network (MSN) zu aktivieren, war ein früher Vorbote der kommenden Online-Ära. Und auch wenn viele damals noch ohne Internetanschluss arbeiteten, war der Support erstaunlich greifbar: fehlende Treiber konnte man direkt beim Hersteller anfordern – auf Disketten, die wenige Tage später per Post im Briefkasten lagen.

Damals waren Beta-Tests noch echte Geheimprojekte. Wer Vorabversionen von Windows installieren wollte, unterzeichnete seitenlange Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs), oft strenger als in der Hardware-Industrie. Dazu der Aufwand, überhaupt als Beta-Tester:in registriert zu werden. Heute läuft das anders: Mit dem Windows Insider Program ist Testen zur offenen Community-Erfahrung geworden. Was früher hinter verschlossenen Türen stattfand, ist heute gelebte Transparenz.

Mit Windows 98 kam die zweite große Welle: Internet Explorer, USB-Unterstützung, modernisierte Systemsteuerung – Windows war endgültig im Alltag angekommen. Und wer mehr wollte, konnte sein System über die Plus!-Pakete erweitern: zusätzliche Desktopsymbole, animierte Bildschirmschoner oder frühe Systemoptimierungen, die Windows einen Hauch Luxus verliehen. Diese Erweiterungen waren die Vorläufer dessen, was wir heute als optionale Feature Updates kennen, damals allerdings noch auf einer separaten (kostenpflichtigen) CD-ROM ausgeliefert.

Doch der Erfolg hatte Grenzen: Windows ME (Millennium Edition) versuchte, Multimedia, Internet und Stabilität zu vereinen – und scheiterte spektakulär. Das System war instabil, anfällig und wurde schnell zum Sinnbild einer Übergangszeit zwischen den alten DOS-basierten Versionen und der modernen NT-Architektur.

Trotz aller Kinderkrankheiten bleibt diese Ära unvergessen. Windows 95 bis ME war die Zeit, in der der PC den Sprung vom Arbeitsplatz ins Wohnzimmer schaffte, mit Soundeffekten, Bildschirmhintergründen und einem Startsound, der in seiner Kürze Geschichte schrieb.

Exkurs: Von der Bedeutung des Aldi-PCs

Anfang der 1990er-Jahre war der Kauf eines Computers noch ein Abenteuer. Es gab keine standardisierten Konfigurationen, keine großen Elektronikketten, keine Online-Bestellungen. Stattdessen kursierten kopierte Listen mit Hardwarekomponenten, die man bei kleineren Fachhändlern oder sogar bei Garagenfirmen bestellen konnte. Ein PC-Kauf bedeutete oft: heute bestellen, in einigen Wochen abholen. Und dann hoffen, dass die verbaute Hardware auch wirklich der bestellten entsprach.

Nicht selten war unklar, welches Mainboard geliefert wurde, welche Sound- oder Grafikkarte tatsächlich im System steckte, ob man eine Intel-CPU erhielt, oder doch die kompatible Variante eines anderen Herstellers. Computer waren in dieser Zeit vor allem ein Thema für Bastler:innen, Enthusiast:innen und Ingenieur:innen.

Mit dem Aldi-PC änderte sich das schlagartig. Als die Discounterkette Mitte der 1990er-Jahre begann, regelmäßig Komplettsysteme anzubieten, wurde der PC über Nacht massentauglich. Standardisierte Hardware, ein fixer Preis, ein Monitor gleich mit dabei – und das Wichtigste: Windows vorinstalliert. Im Jahr 1997 erschien ein Aldi-Angebot mit Pentium 166 und 15-Zoll-Monitor, für einen Paketpreis von etwa 1.800 D-Mark (ca. 920 Euro). Bei solchen Sonderaktionen kam es gelegentlich zu lautstarken Szenen: In Konstanz gerieten Käufer:innen in Handgemenge um den letzten PC, jemand zog zur Verteidigung „seines PCs“ sogar eine Schreckschusspistole, wurde aber an der Kasse von der Polizei festgenommen.

Man brauchte kein technisches Wissen mehr, um in die digitale Welt einzutauchen. Auch Filialen wie Escom, Vobis oder Computer 2000 trugen dazu bei, den PC in die breite Gesellschaft zu bringen. Menschen, die zuvor nie einen Computer besessen oder gar selbst zusammengebaut hatten, kauften sich nun einen PC, installierten Software, surften, schrieben, spielten – und lernten Windows zu verstehen.

Windows wurde so zum Bildungssystem einer Generation. Millionen Menschen weltweit brachten sich im privaten Umfeld selbst bei, wie man Dateien verwaltet, Texte schreibt oder Programme installiert, Fähigkeiten, die später in den beruflichen Alltag einflossen. Man kann sagen: Der Aldi-PC war das Bindeglied zwischen Technikaffinität und Alltagstauglichkeit. Was vorher nur den Nerds und Bastler:innen vorbehalten war, wurde zur Selbstverständlichkeit.

Heute ist ein solcher Aldi-PC bereits Teil der Dauerausstellung im Haus der Geschichte der Bundesrepublik, als Symbol der Digitalisierungsära in Deutschland. Aus Unternehmenssicht haben wir in den letzten 25 Jahren enorm vom Aldi-PC-Effekt profitiert: Er hat ganze Generationen an digitale Systeme herangeführt und damit das Fundament gelegt, auf dem moderne IT-Kompetenz heute überhaupt möglich ist.

Ironischerweise erleben wir aktuell einen ähnlichen Umbruch, nur in eine andere Richtung: Die jüngere Generation wächst oft ohne klassischen PC auf, dafür mit Smartphone und Tablet. Viele können perfekt mit Apps umgehen, aber keine Dateiablage mehr erklären. Es bleibt spannend, diese Entwicklung in beruflicher und gesellschaftlicher Richtung zu beobachten.

Windows NT, OS/2 und der Konflikt mit IBM: Der Weg in die Business-Welt

Während Microsoft mit Windows 3.x den Massenmarkt eroberte, spielte sich hinter den Kulissen ein anderes Kapitel der Betriebssystemgeschichte ab, eines, das den Kurs des Unternehmens dauerhaft verändern sollte.

Anfang der 1980er-Jahre arbeiteten Microsoft und IBM noch Seite an Seite. Gemeinsam entwickelten sie das System OS/2, das als legitimer Nachfolger von MS-DOS gelten sollte. Es war modern, multitaskingfähig und für 16-Bit-Architekturen konzipiert. Doch die Partnerschaft hielt nicht lange: IBM wollte ein geschlossenes, proprietäres System, während Microsoft die Vision eines offenen, hardwareunabhängigen Software-Ökosystems verfolgte.

Der Bruch kam Anfang der 1990er. Microsoft zog sich aus der Kooperation zurück und begann, im Geheimen an einem eigenen, völlig neu entwickelten Betriebssystem zu arbeiten: Windows NT. Chefentwickler war Dave Cutler, zuvor maßgeblich an DEC VMS beteiligt, einem der stabilsten Mainframe-Systeme seiner Zeit. Cutler brachte genau das Know-how mit, das Microsoft für den Sprung von Consumer-Software zu professionellen Business-Plattformen benötigte.

Windows NT 3.1, veröffentlicht 1993, war entsprechend ein technischer Quantensprung:

- vollständig 32-Bit-basiert,

- präemptives Multitasking,

- hardwareabstrakter Kernel,

- erstmals echte Benutzer- und Rechteverwaltung.

Damit war der Grundstein für die spätere NT-Familie gelegt, ein Codezweig, der bis heute in allen modernen Windows-Versionen weiterlebt.

Während Windows 95 und 98 den Consumer-Markt bedienten, wurde NT zur Plattform für Unternehmen, Rechenzentren und Netzwerke. Mit NT 4.0 (1996) zog die vertraute Benutzeroberfläche von Windows 95 in die Business-Welt ein, eine Fusion aus Stabilität und Komfort, die IT-Abteilungen weltweit überzeugte.

Den entscheidenden Durchbruch brachte jedoch Windows 2000. Das System vereinte erstmals wesentliche Komponenten von NT und der Desktop-Welt:

- Active Directory als zentrales Verzeichnisdienst-Framework,

- der Umstieg von NetBIOS zu TCP/IPv4 als Standardprotokoll,

- integrierte DNS- und DHCP-Serverrollen,

- neue Treiberarchitektur (WDM),

- und deutlich verbesserte Sicherheitsmechanismen.

Mit Windows 2000 zog Professionalität in Unternehmensnetzwerke ein. Es bildete die Grundlage für Windows XP Professional, Windows Server 2003 und das bis heute genutzte Sicherheits- und Identitätsmodell in der Microsoft-Welt.

Rückblickend war NT Microsofts Eintrittskarte in die Unternehmens-IT – und der Moment, in dem sich das Unternehmen endgültig von IBM emanzipierte. Was als gemeinsame Vision begann, endete als kultureller Bruch: IBM blieb im Mainframe-Kosmos, Microsoft eroberte die Netzwerke.

Übrigens: Der Begriff NT wurde später gern als New Technology vermarktet, offiziell war das aber nie die ursprüngliche Bedeutung. In den frühen Entwicklungsphasen war NT lediglich ein interner Projektname. Verschiedene Theorien kursieren bis heute:

- Einige verweisen auf den N-Ten Compiler (aus dem DEC-Umfeld), der für die erste Code-Generierung von NT verwendet wurde.

- Andere führen den Namen auf das Kürzel WNT zurück, ein scherzhaftes Wortspiel, bei dem jeder Buchstabe im Alphabet um eins weitergedreht wurde als bei VMS (V → W, M → N, S → T), als augenzwinkernder Gruß an Dave Cutlers DEC-Vergangenheit.

- Microsoft selbst nahm später die populäre Marketingdeutung New Technology auf und so blieb es im kollektiven Gedächtnis hängen.

Wie auch immer man es deutet: NT steht sinnbildlich für Microsofts Wandel: von einem DOS-Hersteller zu einem ernstzunehmenden Systemanbieter mit industrieller Stabilität.

Windows XP bis 7: Stabilität und Erfolg

Mit Windows XP (2001) erreichte Microsoft den Reifegrad, der den PC endgültig massentauglich machte. Der NT-Kernel aus der Unternehmenswelt kam auf jeden Desktop, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit wuchsen zusammen. XP wurde zur vielleicht beliebtesten Windows-Version aller Zeiten und überdauerte weit länger, als Microsoft geplant hatte.

Dann kam Windows Vista: ambitioniert, aber zu früh. Neue Sicherheitsarchitektur, grafische Effekte, 64-Bit – all das war technisch stark, aber zu ressourcenhungrig für die im Jahr 2006 verfügbare Hardware.

„Your most unhappy customers are your greatest source of learning.“

— Bill Gates

Microsoft lernte schnell und mit Windows 7 (2009) lieferte es die Balance zwischen Innovation und Stabilität, die viele Administrator:innen bis heute vermissen.

„Great companies in the way they work, start with great leaders.“

— Steve Ballmer

Diese Jahre waren Microsofts wirtschaftlicher Höhepunkt, geprägt von Wachstum, Selbstbewusstsein und lautstarkem Marketing.

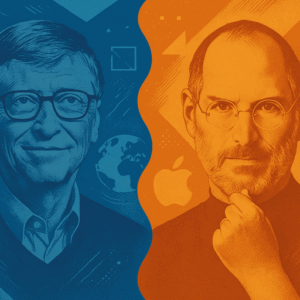

Exkurs: Zwei Welten, zwei Visionen

„The problem with Microsoft is that they just have no taste. They don’t think of original ideas, and they don’t bring much culture into their products.“

— Steve Jobs, 1996

Wenn es eine Rivalität gibt, die die IT-Welt geprägt hat, dann die zwischen Steve Jobs und Bill Gates, zwei Menschen, die unterschiedlicher kaum hätten sein können. Jobs, der Ästhet, der Perfektionist, der Technologie als Kunstform verstand. Gates, der Stratege, der Logiker, der den Computer als universelles Werkzeug sah.

Beide Männer begegneten sich in den 1970er- und 80er-Jahren immer wieder, mal als Partner, mal als Konkurrenten. Microsoft entwickelte für den Apple II BASIC-Interpreter und später Software für den Macintosh, den Jobs 1984 als Computer für den Rest von uns präsentierte.

Doch ironischerweise hatte Apple selbst schon bei Xerox abgekupfert: Bei einem Besuch im legendären Xerox PARC (Palo Alto Research Center) sah Jobs erstmals eine grafische Benutzeroberfläche mit Maussteuerung und Fenstern und erkannte sofort deren Potenzial. Apple übernahm viele dieser Ideen in den Lisa und den ersten Macintosh.

Wenige Jahre später brachte Microsoft Windows 1.0 auf den Markt, eine grafische Oberfläche, die ebenfalls an die Xerox-Ideen angelehnt war. Der Unterschied:

- Apple wollte das Konzept perfektionieren

- Microsoft wollte es skalieren

Gates war nie der brillante Designer, aber er verstand Märkte. Er baute nicht den schönsten Computer, sondern den kompatibelsten.

Der Konflikt zwischen beiden eskalierte, als Apple Microsoft 1988 wegen der Ähnlichkeiten zwischen Windows und macOS verklagte, ein Verfahren, das Apple verlor. Gates hatte die Lizenzen für die grafischen Elemente zuvor vertraglich abgesichert.

In der öffentlichen Wahrnehmung wurde Microsoft fortan zum Imperium des Praktischen – allgegenwärtig, mächtig, unvermeidlich. In den 1990er-Jahren galt Bill Gates für viele als Symbol der digitalen Monopolmacht, ein Genie, das zur Bedrohung geworden war. Ein Sinnbild dieser Zeit war der Moment, als Steve Jobs 1997 – nach seiner Rückkehr zu Apple – Bill Gates um Hilfe bat. Apple stand kurz vor der Insolvenz, und Microsoft investierte 150 Millionen US-Dollar, um den Konzern zu stabilisieren.

Die Szene ist legendär: Auf der Bühne der Macworld war Jobs live zu sehen, während hinter ihm auf einer riesigen Videoleinwand Bill Gates aus Redmond zugeschaltet war – in Überlebensgröße, übermächtig, fast bedrohlich.

Das Publikum buhte. Für viele Apple-Fans war es der Moment, in dem der Held den Feind um Hilfe bat. Jobs selbst bezeichnete diese Entscheidung später als einen seiner schwierigsten, aber auch wichtigsten Schritte: „Ich habe gelernt, dass man nach vorne schauen muss, nicht zurück.“

Ironischerweise war es genau diese Zusammenarbeit, die Apple über Wasser hielt – und Microsoft gleichzeitig vorwarf, die Seele des Computers entzaubert zu haben.

Was bleibt, ist eine doppelte Wahrheit:

- Ohne Apple hätte es Windows in dieser Form nicht gegeben

- Ohne Microsoft hätte Apple das Jahr 1998 wohl nicht überstanden

Heute verbindet beide Unternehmen weniger Rivalität als Geschichte – und die Erkenntnis, dass Innovation selten im Alleingang entsteht, sondern dort, wo Vision und Pragmatismus aufeinandertreffen.

Windows 8 bis 10: Tablet-Träume und Cloud-Wirklichkeit

Mit Windows 8 (2012) wagte Microsoft den großen Umbruch. Die Modern UI brachte Kacheln, Touch-Steuerung und eine Designlinie, die auf Tablets besser passte als auf Desktops. Die Idee war visionär, die Umsetzung nicht: Benutzer:innen fühlten sich entfremdet, und viele Unternehmen blieben bei Windows 7. Nur 12 Monate später folgte mit Windows 8.1 die schnelle Kurskorrektur, inoffiziell oft als das verkappte Windows 9 bezeichnet. Das System brachte das Startmenü in abgewandelter Form zurück, glättete viele Brüche im Design und öffnete erstmals die Tür zu einer moderneren Update-Strategie.

Gleichzeitig begann Microsoft, offener mit seiner Community zu kommunizieren: Was früher hinter verschlossenen NDA-Beta-Programmen stattfand, wurde nun öffentlich. Mit dem Windows Insider Programm konnten plötzlich alle mitmachen – IT-Profis, Entwickler:innen und Technikfans gleichermaßen. Microsoft stellte frühe Builds bereit, sammelte Feedback über Telemetrie und Foren, und ließ die Benutzer:innen so zum Teil des Entwicklungsprozesses werden. Ein Schritt, der sinnbildlich für den Kulturwandel im Unternehmen stand: von Geheimhaltung zu Transparenz, von Produkt zu Plattform.

Windows 10 (2015) fand schließlich die Balance. Es vereinte Desktop und Touch, führte Windows as a Service ein und brachte Cloud-Integration mit Azure AD und Microsoft 365. Das klassische Betriebssystem wandelte sich zur laufend aktualisierten Plattform, die Sicherheit, Identität und Produktivität unter einem Dach zusammenführte. Doch Windows 10 war weit mehr als ein weiterer Versionssprung: es war Microsofts Versuch, eine gemeinsame Basis für alle Geräteklassen zu schaffen. Unter dem Motto One Windows verband Microsoft erstmals Desktop-PC, Notebook, Tablet, Konsole und sogar IoT-Systeme auf derselben Codebasis.

In dieser Ära entstanden Innovationen, die weit über den Bildschirm hinausgingen:

- Mit der HoloLens und Augmented Reality präsentierte Microsoft eine völlig neue Form der Interaktion zwischen digitaler und physischer Welt, ein Vorläufer der heutigen Mixed-Reality-Konzepte

- Das Windows Phone und später Continuum sollten das Smartphone zum vollwertigen Arbeitsplatz machen, sobald es an Tastatur und Monitor angeschlossen wurde

- Die Xbox-Plattform wurde stärker mit Windows verknüpft – gemeinsame APIs, Universal Apps und Cross-Play-Funktionen legten den Grundstein für das heutige Game-Pass-Ökosystem

- Selbst im Unternehmenskontext entstanden neue Welten: Windows Hello, Autopilot, Intune und Defender ATP machten das System sicherer und verwaltbarer als jede Version zuvor

Windows 10 stand damit für Microsofts Rückkehr zu Integration und Ökosystemdenken, die Vision, dass alle Geräte, Dienste und Benutzer:innen in einer digitalen Umgebung miteinander verbunden sind.

Damit endet die klassische Windows-Ära, eine Zeit, in der Bits, Benutzeroberflächen und Boot-Soundtracks Generationen geprägt haben. Doch während der Desktop zum Symbol wurde, bereitete sich Microsoft längst auf den nächsten Sprung vor: Windows 11, Microsoft 365, Copilot und die Verschmelzung von Betriebssystem und Cloud.

Exkurs: Von Disketten, CD-ROMs und USB-Sticks – der Wandel der Installationsmedien in der Windows-Welt

In den frühen Tagen von MS-DOS bestand ein Betriebssystem aus nur wenigen Disketten – zunächst im Format 5,25 Zoll, später 3,5 Zoll. Die Installation war handwerkliche Arbeit: Diskette 1 einlegen, kopieren, Diskette 2 nach Aufforderung wechseln – und hoffen, dass keine Diskette beschädigt war. Mit Windows 95 änderte sich das schlagartig. Die grafische Oberfläche und die neuen Systemkomponenten verlangten mehr Speicherplatz, und die Installation benötigte nun 30 Disketten. Wer das Betriebssystem so installierte, lernte Geduld – und bekam ein Gefühl dafür, was Dateikompression wirklich bedeutet.

Bald darauf wurde das CD-ROM zum neuen Standard. Doch auch hier gab es anfangs Hürden: Wie startet ein PC von CD-ROM, wenn das BIOS noch nichts davon weiß? Die Lösung war eine Boot-Diskette, die das CD-ROM-Laufwerk einband und den Setup-Prozess startete, gesteuert über die legendären Dateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT.

Erst Windows NT brachte echte Boot-Disketten mit integrierter Unterstützung für optische Laufwerke, und ab Windows 98 sowie Windows 2000 wurden CDs schließlich direkt bootfähig. Damit war die Installation erstmals wirklich komfortabel, kein Diskettenwechsel mehr, kein manuelles Laden von Treibern.

Doch auch die CD kam irgendwann an ihre Grenzen: Mit zunehmender Systemkomplexität wuchsen die Installationsdateien von Megabyte zu Gigabyte, und Windows Vista musste bereits auf DVD-ROM ausgeliefert werden. In den folgenden Jahren verschwanden optische Laufwerke zunehmend aus Notebooks und Desktops. Stattdessen kamen bootfähige USB-Sticks und externe Laufwerke auf – schnell, portabel und universell.

Heute installieren wir Windows direkt über ISO-Dateien in virtuellen Maschinen oder Cloud-Bereitstellung über Intune und Windows Autopilot. Die Reise der Installationsmedien erzählt dabei auch die Geschichte des Wandels in der IT: Vom physischen Datenträger zur virtuellen Bereitstellung, von Hardware zu Cloud. Und wahrscheinlich steht der nächste Schritt schon bevor: ein Windows, das sich dynamisch aus der Cloud zusammensetzt, Module nachlädt und Updates on demand bereitstellt.

Ein Betriebssystem, das man nicht mehr installiert – sondern streamt.

Heute: Windows 11 und 365: das Betriebssystem als Plattform

Mit Windows 11 begann im Jahr 2021 eine neue Phase der Microsoft-Geschichte, weniger laut als der Sprung von XP zu 7, aber strategisch weitreichender. Denn während frühere Versionen noch einzelne Produktgenerationen markierten, versteht sich Windows 11 – ähnlich wie vorher bereits Windows 10 – als Dauerplattform im Microsoft-Ökosystem.

„Our industry does not respect tradition. It only respects innovation.“

— Satya Nadella

Dieser Satz bringt auf den Punkt, was Windows 11 verkörpert: kein Bruch mit der Vergangenheit, sondern eine bewusste Evolution. Das System steht für eine Symbiose aus lokaler Leistung und Cloud-Intelligenz, aus Sicherheit, Benutzererlebnis und Integration in Microsoft 365.

Die technische Basis bildet weiterhin der NT-Kernel, doch die strategische Ausrichtung hat sich verschoben:

- Sicherheit ist nicht mehr optional, sondern Voraussetzung: Funktionen wie TPM 2.0, Secure Boot und Virtualization-Based Security machen Windows 11 zu einer Zero-Trust-fähigen Plattform

- Benutzererfahrung wird als ganzheitliches Konzept verstanden: von der neuen Taskbar über das Designsystem Fluent UI bis hin zur nahtlosen Geräteintegration

- Cloud und KI sind fest im Betriebssystem verankert: Windows Hello, OneDrive, Intune, Azure AD und der Microsoft Copilot greifen ineinander und verwandeln Windows in eine Schaltzentrale vernetzter Produktivität

Der Copilot markiert dabei die sichtbarste Veränderung. Er ist kein Add-on, sondern eine neue Interaktionsebene zwischen Mensch und System. Was früher Tastenkombinationen oder Assistenten wie Clippy waren, ist heute ein KI-gestützter Dialog, der Daten, Anwendungen und Workflows kontextbezogen verbindet.

Auch die Arbeitskultur hat sich verändert. Bereits 2021 veröffentlichte Microsoft im Beitrag Hybrid Work: A Guide for Business Leaders die Weichenstellung für die Zeit nach der Pandemie. Dort hieß es sinngemäß: Arbeit findet nicht mehr an einem Ort statt, sondern in einem digitalen Raum. Genau hier positioniert sich Windows 11: als Plattform für hybrides Arbeiten, in der Sicherheit, Identität und Zusammenarbeit zusammenfließen.

Mit Microsoft 365, Windows 365 Cloud PC und der Copilot-Integration wird das Betriebssystem zu einem dynamischen Dienst. Updates liefern nicht mehr nur Fehlerbehebungen, sondern neue Fähigkeiten. Windows ist damit kein abgeschlossenes Produkt mehr, sondern ein intelligentes, lernendes System, das sich mit der Arbeitswelt entwickelt.

„We’ve always had a soul as a company, and that soul is about empowering others.“

— Satya Nadella

Diese Seele spürt man in der Strategie von Windows 11 und 365. Das Betriebssystem steht nicht mehr allein auf dem PC, sondern in einem Geflecht aus Identität, Cloud und KI, eine Plattform, die die digitale Arbeit orchestriert.

Exkurs: Bob, Clippy, Cortana & Co – Microsofts lange Suche nach dem perfekten Assistenten

Bevor der Copilot kam, hat Microsoft viele Versuche unternommen, den Computer menschlicher zu machen – mit wechselhaftem Erfolg.

Microsoft Bob (1995) war einer der ersten dieser Ansätze. Er sollte Windows für Einsteiger:innen vereinfachen und präsentierte eine virtuelle Wohnung als Benutzeroberfläche, mit Zimmern, Türen und einem freundlichen gelben Hund namens Rover als Begleiter. Die Idee war charmant, aber ihrer Zeit weit voraus: Bob benötigte mehr Rechenleistung, als die meisten PCs jener Zeit boten, und wurde schnell zur Fußnote der Computergeschichte.

Ein Jahr später trat ein anderer Charakter die Nachfolge an: Clippy, die berühmt-berüchtigte Büroklammer aus Microsoft Office 97.

„Es sieht so aus, als wollten Sie einen Brief schreiben …“ Dieser Satz wurde zum Meme einer ganzen Generation. Clippy sollte helfen, war aber aufdringlich, unpräzise und schwer zu ignorieren. In der Rückschau war Clippy ein technisches Experiment mit gutem Willen, aber ein Lehrstück über die Tücken schlecht kontextualisierter KI.

Und wer Clippy nicht mochte, hatte durchaus Alternativen: Microsoft bot eine ganze Galerie von Figuren an, vom trotteligen Hund Rover über den freundlichen Assistenten Links bis hin zur tanzenden Büroklammer in verschiedenen Outfits. In internationalen Versionen kamen sogar kulturell angepasste Varianten hinzu, etwa ein Zauberer, ein Professor, oder in der japanischen Ausgabe eine Geisha, die höflich Tipps in Sprechblasen übermittelte. Was heute kurios wirkt, war damals ein früher Versuch, Künstliche Intelligenz kulturell zu personalisieren.

Später folgte Cortana, benannt nach der KI aus dem Videospiel Halo. Mit Windows 10 (2015) brachte Microsoft seinen Sprachassistenten direkt ins Betriebssystem. Cortana war modern, lernfähig und tief mit Bing, Outlook und Kalenderfunktionen integriert, doch die Akzeptanz blieb begrenzt. Apple hatte Siri, Google seinen Assistant – und Cortana blieb das Werkzeug für Power-User:innen. 2023 stellte Microsoft den Dienst offiziell ein.

Trotzdem war Cortana kein Scheitern, sondern ein Schritt. Viele ihrer Funktionen – kontextbasierte Suche, Kalenderintelligenz, Sprachverständnis – flossen später direkt in den Microsoft Copilot ein. Heute steht Copilot als Ergebnis aus drei Jahrzehnten Versuch und Irrtum. Er ist kein animiertes Maskottchen mehr, sondern eine tief integrierte KI-Schicht im Betriebssystem, unaufdringlich, lernend, vernetzt. Was einst Microsoft Bob versprach, liefert Copilot nun technisch: eine Assistenz, die versteht statt unterbricht.

Und wer sich noch an Bobs Misserfolg erinnert, weiß: Selbst Microsoft kann über sich selbst lachen. Im offiziellen Abschiedsvideo für Bill Gates im Jahr 2008 sagte Steve Ballmer augenzwinkernd in die Kamera:

„Microsoft Bob – all his idea!“

Ein Moment, der zeigt: Auch Pioniere irren manchmal – aber nur, weil sie zuerst loslaufen.

Zukunftsausblick: Von Copilot bis zur Frontier Firm

Wenn Windows 11 die Gegenwart definiert, dann steht die Zukunft schon in den Startlöchern – und sie hört nicht zwingend auf den Namen Windows 12. Denn ob es künftig überhaupt noch nummerierte Versionen geben wird, ist zweitrangig. Entscheidend ist, dass sich Windows zunehmend zu einer intelligenten, adaptiven Plattform entwickelt, mit Copilot, NPUs und Cloud-Integration als Kernkomponenten.

AI, Copilot und NPUs: Der Weg zum agentischen Betriebssystem

Der Copilot, der heute noch im Taskleisten-Icon erscheint, wird sich in den kommenden Jahren tief in das Systemgewebe einbetten. Microsoft nennt dieses Konzept Agentic AI, also die Fähigkeit, eigenständig Aufgaben zu erkennen, zu planen und auszuführen. Was heute als Chat-Assistent beginnt, wird morgen zu einem digitalen Kollegen: ein System, das Richtlinien kennt, Workflows automatisiert und Entscheidungen vorschlägt.

Neural Processing Units (NPUs) bilden dabei die technische Basis. Sie übernehmen Rechenlasten, die früher auf CPU oder GPU lagen, speziell für Machine-Learning-Operationen. Microsoft spricht im Zusammenhang mit NPUs von der neuen PC-Architektur:

- lokale KI-Modelle laufen energiesparend direkt auf dem Gerät,

- vertrauliche Daten verlassen den Rechner nicht,

- hybride Modelle kombinieren lokale und Cloud-Intelligenz.

Das erinnert ein wenig an die GPU-Revolution der 1990er-Jahre, nur diesmal für neuronale Netze. Wo früher 3D-Rendering den Markt prägte, wird heute die KI-Beschleunigung zum zentralen Maßstab für Produktivität.

Die Frontier Firm: Arbeit im Wandel

Der aktuelle Microsoft Work Trend Index 2025 beschreibt, wie KI die DNA moderner Unternehmen verändert. Microsoft spricht darin von einer neuen Generation: den Frontier Firms: Organisationen, die Menschen und Agenten als gemeinsame Teams verstehen.

- Phase 1: Menschen arbeiten mit Copilot-Assistenten

- Phase 2: Teams werden um spezialisierte Agenten erweitert, die Aufgaben übernehmen

- Phase 3: Prozesse laufen agentisch: Menschen überwachen, KI agiert

Laut dem Bericht sehen 82 Prozent der Führungskräfte 2025 als das Jahr, in dem Geschäftsmodelle neu gedacht werden müssen. KI-Kompetenz (AI literacy) gilt als wichtigste Fähigkeit. Und erstmals taucht ein neues Berufsbild auf: der oder die Agent Boss: jemand, der nicht mehr Mitarbeitende führt, sondern digitale Agenten steuert, trainiert und orchestriert.

Damit verschiebt sich das Verständnis von Arbeit: Produktivität entsteht nicht mehr durch Zeitaufwand, sondern durch Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Windows wird in diesem Szenario zur zentralen Steuerplattform dieser hybriden Zusammenarbeit.

Nachhaltigkeit, Verantwortung und Ethik

KI-getriebene Systeme bedeuten nicht nur Fortschritt, sondern auch Verantwortung. Bereits im Whitepaper The Future Computed aus dem Jahr 2018 formulierte Microsoft die Grundprinzipien für verantwortungsvolle KI: Fairness, Transparenz, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Diese Leitlinien prägen auch aktuelle Projekte wie The New Future of Work oder Reflecting on 50 Years of IT at Microsoft.

Windows und Microsoft 365 entwickeln sich damit nicht nur technologisch weiter, sondern auch ethisch. Energieeffiziente Hardware, CO₂-optimierte Rechenzentren und KI-Modelle, die bewusst Ressourcen sparen, gehören ebenso zum Konzept wie Datenschutz durch lokale Verarbeitung.

Zukunft von Windows: Cloud, Copilot und Continuum

Vielleicht wird es keine Version Windows 12 geben. Vielleicht wird Windows einfach zum Windows Cloud Continuum: ein System, das überall verfügbar ist, wo man sich anmeldet. Der Desktop verschmilzt mit der Cloud, der PC mit der KI-Instanz, und die Lizenz wird zur Identität. Mit Windows 365 Cloud PC ist diese Vision bereits Realität geworden: ein Windows, das in Sekunden aus der Cloud startet und überall dort weiterarbeitet, wo der letzte Login endete.

„The advance of technology is based on making it fit in so that you don’t really even notice it, so it’s part of everyday life.“

— Bill Gates

Genau das ist die Vision: Technologie, die nicht mehr auffällt, sondern einfach funktioniert. Ein Windows, das nicht mehr startet – sondern immer da ist.

STRG + ALT + ENTF und ein bisschen Nostalgie

Vier Jahrzehnte Windows: das sind Milliarden Zeilen Code, Millionen Arbeitsplätze und unzählige Erinnerungen an Fortschritte, Abstürze und Neustarts. Von QDOS über MS-DOS, Windows 95 und Windows XP bis hin zu Copilot und Cloud war es ein Weg voller Experimente, einige visionär, andere verschroben, manche einfach zu früh.

Und doch hat sich Microsoft immer wieder neu erfunden. Die Reise von der Kommandozeile zur künstlichen Intelligenz zeigt, wie Technologie erwachsen wird – und wie sie dabei immer menschlicher wirkt. Was früher Maus und Tastatur waren, sind heute Sprache, Kontext und KI. Das Betriebssystem ist kein Werkzeug mehr, sondern ein Partner.

„I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it.“

— Bill Gates

Dieser Satz passt wunderbar zu Windows und vielleicht auch ein bisschen zu uns allen, die es täglich benutzen. Denn was ist ein gutes Betriebssystem anderes als ein Werkzeug, das uns Arbeit abnimmt, bevor wir sie selbst erledigen müssen?

Windows 10 verabschiedet sich nun endgültig, aber es bleibt mehr als Nostalgie. Es bleibt die Erkenntnis, dass jede Generation von Windows nicht nur Technik, sondern auch Zeitgeist abbildet:

- Die DOS-Ära stand für Neugier und Pioniergeist

- Die 90er-Jahre brachten Freiheit und Vernetzung

- Die 2000er schufen Stabilität und Professionalität

- Die 2010er waren die Zeit, in der Microsoft Demut lernte, die Cloud entdeckte und wieder Vision statt Version verkaufte

- Die 2020er gestalten eine Zukunft, in der Intelligenz und Verantwortung Hand in Hand gehen

Und selbst wenn das Betriebssystem der Zukunft vielleicht nur noch aus einer Cloud-Instanz und einem Login besteht, das Gefühl, zum ersten Mal den Desktop zu sehen, bleibt. Dieses kleine, unscheinbare Willkommen auf dem Bildschirm war für viele von uns der Beginn einer Reise in die IT.

Vielleicht ist STRG + ALT + ENTF mehr als eine Tastenkombination. Vielleicht ist es das Symbol eines ganzen Computerzeitalters: Neustarten, wenn es nicht weitergeht – und jedes Mal ein bisschen besser zurückkehren.

Quellenangaben

(Aufgerufen am 14.10.2025)

Offizielle Microsoft-Quellen

- Microsoft: History of the PC

- Microsoftg Inside Track: Reflecting on 50 Years of IT at Microsoft

- Microsoft Learn: History of Microsoft

- Microsoft Newsroom: Facts About Microsoft

- Microsoft Newsroom: Geschichte von Windows

- Microsoft Newsroom: Hybrid Work: A Guide for Business Leaders

- Microsoft Newsroom: Microsoft is Born

- Microsoft Research: The New Future of Work

- Microsoft: Whitepaper – The Future Computed

- Microsoft WorkLab: Work Trend Index 2025: The Year the Frontier Firm Is Born

Fach- und Sekundärquellen

- Acquired fm: Microsoft (Podcast-Episode)

- Encyclopaedia Britannica: Microsoft Corporation

- Encyclopaedia Britannica: Microsoft Windows

- Lifewire: A Brief History of Microsoft Windows

- Officetimeline: Microsoft Windows Timeline

- PCMag: A Visual History of Microsoft Windows Over the Decades

- Quatr: Microsoft’s Journey to Becoming the World’s Most Valuable Company

- t3n: 25 Jahre Aldi-PC: Wie Medion und Microsoft Deutschland digitalisiert haben

- TechTarget: Definition: Windows

- WinHistory: Geschichte von Windows

Interviews, Medien und Zeitdokumente

- BrainyQuote: Bill Gates Quotes

- BrainyQuote: Satya Nadella Quotes

- BrainyQuote: Steve Ballmer Quotes

- Medium: Microsoft’s Real Problem (Steve Jobs über Microsoft)

- YouTube: History of Microsoft 1975–2025

- YouTube: Microsoft Windows Evolution (1985–2024)

Weiterlesen hier im Blog

- Copilot in Microsoft 365 und Dynamics 365 – Von intelligenten Assistenten zu autonomen Agenten

- Intelligente Agenten mit Copilot Studio – KI-gestützte Automatisierung im Microsoft-Ökosystem

- KI unter Strom – Der ökologische Fußabdruck intelligenter Systeme

- Supportende von Windows 10 am 14. Oktober 2025 – Was jetzt zu tun ist

- Von Windows 10 zu Windows 11: Copilot+ PCs, LTSC 2024 und was das Supportende 2025 bedeutet

- Windows 11 und die Herausforderungen an die Hardware – Was Copilot+ PCs verändern