Hinweis zur Aktualisierung

Dieser Beitrag wurde am 7. September 2025 zuletzt aktualisiert. Ergänzt wurden aktuelle Entwicklungen zur Kooperation von OpenAI und Broadcom, die gemeinsam eigene KI-Beschleuniger entwickeln. Ziel dieser Initiative ist es, strategische Unabhängigkeit von Nvidia zu gewinnen und durch spezialisierte Chips Energieeffizienz sowie Skalierbarkeit zu verbessern.

Dieser Beitrag wurde am 18. August 2025 aktualisiert. Ergänzt wurde ein Exkurs zur aktuellen Studie von Nous Research (Measuring Thinking Efficiency in Reasoning Models: The Missing Benchmark, 2025), die neue Erkenntnisse zur Token-Effizienz bei Reasoning-Modellen liefert.

Warum lokale Sprachmodelle jetzt eine echte Option sind

Lokale Sprachmodelle erleben derzeit einen deutlichen Aufschwung – nicht zuletzt, weil immer mehr Unternehmen und IT-Enthusiast:innen den Wunsch haben, KI-gestützte Funktionen unabhängig von Cloud-Diensten zu betreiben. Datenschutz, volle Kontrolle über Trainingsdaten und reduzierte Betriebskosten sind nur einige der Gründe für diesen Trend.

Mit Ollama steht dafür ein leistungsfähiges, quelloffenes Framework zur Verfügung, das den Betrieb moderner Large Language Models (LLMs) direkt auf eigener Hardware ermöglicht. Egal ob auf dem Entwickler:innen-Laptop, im Heimlabor oder auf dedizierten Servern – Ollama bietet eine flexible Plattform, um Modelle wie LLaMA, Mistral oder Gemma lokal zu laden, zu steuern und anzupassen.

In diesem Beitrag erfahren Sie,

- wie Sie Ollama installieren und in Betrieb nehmen,

- welche Hardwareanforderungen für Training und Nutzung bestehen,

- wie sich Modelle verwalten, importieren und anpassen lassen,

- welche Rolle GPU und zukünftig NPU im lokalen KI-Betrieb spielen

- und wie sich erweiterte Techniken wie LoRA (Low-Rank Adaptation) oder RAG (Retrieval-Augmented Generation) in der Praxis nutzen lassen.

So erhalten Sie einen praxisnahen Leitfaden, mit dem Sie lokale KI-Lösungen verstehen, planen und effizient betreiben können – ohne dabei auf die Flexibilität und Innovationskraft aktueller Sprachmodelle zu verzichten.

Grundlagen und Voraussetzungen

Bevor wir mit der Installation beginnen, lohnt sich ein Blick auf die technischen und konzeptionellen Grundlagen. Denn wer versteht, wie Ollama funktioniert und welche Ressourcen gebraucht werden, trifft bessere Entscheidungen – sei es beim Hardwarekauf, bei der Modellauswahl oder beim späteren Betrieb im Alltag.

Was ist Ollama?

Ollama ist ein quelloffenes Tool, das den lokalen Betrieb großer Sprachmodelle stark vereinfacht. Es ermöglicht, moderne LLMs wie LLaMA, Mistral oder Qwen direkt auf dem eigenen Rechner auszuführen – ohne Internetverbindung und ohne externe Dienste.

Dabei kümmert sich Ollama um:

- den Download und die Verwaltung von Modellen,

- die Bereitstellung einer einfachen Kommandozeile oder REST-API,

- sowie die Integration mit grafischen Oberflächen wie Open WebUI.

Unterstützt werden viele der derzeit leistungsfähigsten Open-Source-Modelle, darunter:

- Gemma von Google,

- LLaMA von Meta (7B bis 70B Parameter)

- Mistral, ein leichtgewichtiges und effizientes Modell für schnelles Prompting

- Phi von Microsoft

- Qwen von Alibaba

Exkurs: Die Geschichte von LLaMA – Metas Wegbereiter für lokale Sprachmodelle

LLaMA steht für Large Language Model Meta AI und wurde Anfang 2023 von Meta Research vorgestellt. Ursprünglich war es vor allem für die Forschung gedacht – mit dem Ziel, ein leistungsfähiges, aber vergleichsweise ressourcenschonendes Sprachmodell bereitzustellen, das auch außerhalb großer Rechenzentren nutzbar ist.

Das erste Release (LLaMA 1) erschien in Varianten von 7B bis 65B Parametern und war auf Effizienz bei Training und Inferenz optimiert. Die Modelle wurden zunächst nur unter strengen Lizenzbedingungen an Forschungseinrichtungen und ausgewählte Partner vergeben. Kurze Zeit später gelangten jedoch Kopien ins öffentliche Internet – ein unbeabsichtigter, aber entscheidender Impuls: Die Open-Source-Community begann, LLaMA für zahlreiche Plattformen zu optimieren, zu quantisieren und für neue Anwendungsfälle zu adaptieren.

Mit LLaMA 2 (Juli 2023) reagierte Meta proaktiv: Die Modelle wurden offiziell frei nutzbar für Forschung und kommerzielle Anwendungen, unter klaren Lizenzbedingungen. Gleichzeitig wurden Architektur, Kontextlänge und Training optimiert, und neue Varianten wie LLaMA 2-Chat eingeführt.

Heute gilt LLaMA – neben Mistral und Qwen – als einer der wichtigsten Bausteine für lokale KI-Anwendungen. Die offene Verfügbarkeit, die breite Hardware-Kompatibilität und die starke Community-Unterstützung machen es zu einer zentralen Grundlage für Projekte wie llama.cpp, Ollama oder Open WebUI.

Modellstruktur: llama.cpp und das gguf-Format

Damit Sprachmodelle lokal auf Consumer-Hardware ausgeführt werden können, braucht es nicht nur effiziente Software, sondern auch ein passendes Modellformat. Ollama setzt dabei auf ein modernes und offenes Format, das speziell für diesen Zweck entwickelt wurde: gguf.

Was ist gguf?

gguf steht für Generative Graph Unified Format und ist ein standardisiertes Modellformat, das alle relevanten Informationen eines Sprachmodells in einer Datei bündelt. Dazu gehören:

- die eigentlichen Modellgewichte,

- die verwendete Architektur (z.B. LLaMA, Mistral, Gemma),

- Konfigurationsparameter (z.B. Kontextgröße, Tokenizer, Trainingseinstellungen),

- und Metadaten zu Lizenzen und Herkunft.

Das Format ist besonders kompakt, quantisierungsfreundlich und plattformübergreifend nutzbar – und erlaubt damit auch den Einsatz auf weniger leistungsfähigen Geräten.

Verknüpft mit llama.cpp

Technisch basiert gguf auf dem Projekt llama.cpp – einer leichtgewichtigen, plattformunabhängigen C++-Implementierung zur Ausführung großer Sprachmodelle auf lokaler Hardware. Ursprünglich entstand llama.cpp als Community-Projekt, um Metas LLaMA-Modelle effizient auf Consumer-Hardware lauffähig zu machen, und hat sich inzwischen zum De-facto-Standard für die lokale LLM-Inferenz entwickelt. Auch Ollama greift intern auf llama.cpp zurück, um Modelle effizient und ohne Cloud-Abhängigkeit betreiben zu können.

Tools wie Open WebUI, LM Studio oder Text Generation WebUI unterstützen dieses Format ebenfalls – häufig sogar direkt über das llama.cpp-Toolkit.

Die weiteren technischen Details zu llama.cpp, dessen Rolle im Modellbetrieb und warum es sich so gut für die Offline-Inferenz eignet, folgen im späteren Abschnitt Modellstruktur im Detail.

Welche Plattformen werden unterstützt?

Ollama ist plattformübergreifend verfügbar und läuft stabil auf:

| Plattform | Status | Besonderheiten |

| Docker | empfohlen | ideal für reproduzierbare Umgebungen und Server |

| Linux | vollständig | Paketverwaltung (z.B. apt, pacman), Docker-freundlich |

| macOS | vollständig | nutzt Apple Silicon / NPU für lokale Inferenz |

| Windows | vollständig | native .msi-Installation, CUDA-Support für NVIDIA |

Je nach Plattform unterscheiden sich Details in der GPU-Unterstützung und im Umgang mit Speicher. Besonders unter Windows ist eine aktuelle NVIDIA-GPU mit CUDA-Treibern empfehlenswert. Auf Apple-Systemen kann Ollama die integrierte NPU (Neural Engine) nutzen – was bei kleinen Modellen erstaunlich performant ist.

Für produktive Umgebungen empfiehlt es sich, externe Modell-Downloads über ollama pull nur gezielt zuzulassen oder via Proxy zu kontrollieren.

Systemvoraussetzungen im Überblick

Die konkrete Systemanforderung hängt maßgeblich vom eingesetzten Modell ab. Kleinere Modelle laufen bereits auf Mittelklasse-Hardware, während größere Varianten professionelle Systeme mit viel Arbeitsspeicher und dedizierter GPU benötigen.

Allgemein sollte mit folgenden Anforderungen geplant werden:

- CPU:

- Mindestens 4 Kerne

- besser 8–16 Threads

- RAM:

- 16 GB für kleine Modelle (3B)

- 32 GB+ für mittlere Modelle (7B–13B)

- 64 GB+ für größere Modelle (30B aufwärts)

- GPU (optional, empfohlen):

- NVIDIA mit min. 8 GB VRAM

- CUDA-Treiber erforderlich (Windows / Linux)

- Massenspeicher:

- SSD (NVMe empfohlen)

- Modelle benötigen 4–25+ GB je nach Variante

- Netzwerk:

- Für den ersten Download erforderlich

- Danach ist vollständiger Offlinebetrieb möglich

Hinweis: CPU-basierte Inferenz ist technisch möglich, aber deutlich langsamer. Wer produktiv mit KI arbeiten will, profitiert stark von GPU-Beschleunigung.

Modellgrößen und Komplexität

Die Wahl des passenden Modells hängt nicht nur vom Thema, sondern auch von den verfügbaren Ressourcen ab. Große Modelle bieten mehr Kontextverständnis und Texttiefe – brauchen aber auch deutlich mehr Rechenleistung und Speicher.

| Modellgröße | Typischer Einsatzbereich | Beispielmodell |

| 3B | Testen, kleinere Chatbots, Steuerlogik | phi:2, gemma:2b |

| 7B | Alltagsinferenz, Standard-RAG | mistral, qwen |

| 13B | Kontextreiches Prompting, Analyse | llama2:13b |

| 30B+ | Spezialanwendungen, tiefes Kontextverständnis | llama2:70b |

Solche Modelle können – je nach Quantisierung – zwischen 4 GB und über 25 GB Speicherplatz beanspruchen. Und: Wer mit mehreren Modellen parallel arbeitet (z.B. im Chat-Router), sollte RAM- und VRAM-Bedarf entsprechend multiplizieren.

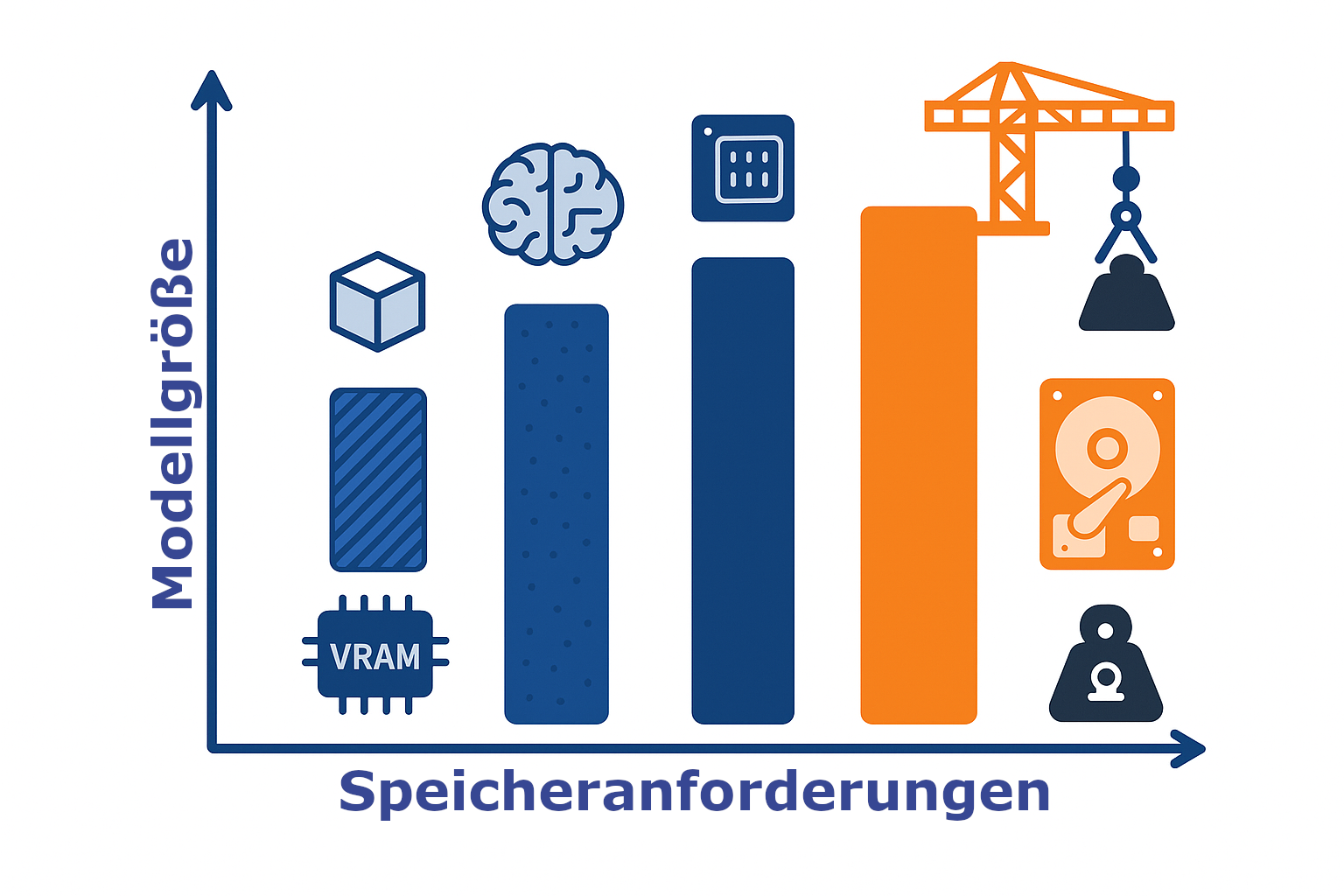

Mit steigender Modellgröße wachsen auch die Anforderungen an den Speicher – sowohl im RAM (bei CPU-Inferenz) als auch im VRAM (bei GPU-Nutzung). Kleinere Modelle mit 3 bis 7 Milliarden Parametern lassen sich oft noch auf Alltags-Hardware ausführen, größere Varianten benötigen hingegen spezialisierte Systeme. Die Visualisierung macht deutlich: Wer mit mehreren Modellen arbeitet oder tiefere Kontexte benötigt, sollte sowohl Arbeits- als auch Grafikspeicher großzügig bemessen. Die Wahl des passenden Modells ist daher nicht nur eine Frage der Leistung, sondern auch der verfügbaren Infrastruktur.

Insgesamt gilt: Der Einstieg gelingt schon mit Alltags-Hardware – wer allerdings Komfort, Geschwindigkeit und größere Modelle nutzen möchte, sollte eine dedizierte GPU mit ausreichend VRAM einplanen.

Exkurs: Modelle und Modellgrößen erklärt – von 3B bis 70B

Viele Menschen nutzen täglich generative KI – etwa über ChatGPT oder Microsoft Copilot. Doch sobald man sich mit lokalen Sprachmodellen wie Ollama beschäftigt, stößt man auf eine neue Welt: kryptische Modellnamen, Zahlenkombinationen wie ‚7B‘ oder ‚13B‘, Varianten wie Instruct, Chat oder Code – und ein Gefühl der Überforderung.

In diesem Exkurs bringen wir Ordnung in die Modellwelt: Was steckt hinter den Bezeichnungen? – Welche Modelle eignen sich wofür? – Und wie lassen sie sich realistisch lokal betreiben?

Was bedeutet eigentlich Parameter?

Ein Parameter in einem Sprachmodell ist ein trainierter Wert in einem künstlichen neuronalen Netz. Er legt fest, wie das Modell Sprache interpretiert und generiert. Moderne LLMs bestehen aus Milliarden solcher Parameter – sie bilden sozusagen das Wissensnetzwerk des Modells.

Je mehr Parameter vorhanden sind, desto komplexer und tiefer kann das Modell Sprachzusammenhänge erkennen. Gleichzeitig steigen aber auch:

- der Speicher- und Energiebedarf,

- die Rechenlast auf CPU oder GPU,

- sowie die Latenz bei der Inferenz.

Wenn ein Modell mit 7B bezeichnet wird, steht das für 7 Milliarden Parameter (B = Billion (Short Scale, USA) → Milliarden (Long Scale, Deutschland)). Es ist damit deutlich leistungsfähiger als ein kleines 1B-Modell, benötigt aber auch eine ganz andere Hardwareumgebung.

Eine ausführliche Erklärung der Architektur hinter diesen Modellen – und warum der Transformer dabei im Zentrum steht – findet sich in diesem Blog im Beitrag Transformer – Das Herz moderner KI.

Und was bedeutet Trainingsumfang in Millionen?

Neben der Anzahl an Parametern wird bei Sprachmodellen häufig auch der Trainingsumfang angegeben – zum Beispiel als ‚1M‘, ‚100B Tokens‘ oder ‚2T Tokens‘. Doch was steckt dahinter?

Sprachmodelle lernen nicht aus Bildern oder Fakten, sondern aus Textfragmenten, die in kleinere Einheiten – sogenannte Tokens – zerlegt werden. Ein Token ist typischerweise ein Wortteil, ein Satzzeichen oder ein kurzer Ausdruck.

Beispiele:

- „Hallo“ → 1 Token

- „Microsoft 365“ → 2–3 Tokens

- „Ich bin nicht sicher…“ → 5–6 Tokens

Wenn ein Modell also mit trained on 1 million documents oder 1M gekennzeichnet ist, meint das:

- Es wurde auf etwa 1 Million Textquellen trainiert

- Oder es wurden daraus eine bestimmte Anzahl Tokens extrahiert, z.B. 100B Tokens (100 Milliarden)

Der Trainingsumfang ist somit ein Maß für die Menge und Vielfalt der Sprache, die das Modell gesehen hat – während die Anzahl der Parameter beschreibt, wie viel davon intern verarbeitet und behalten wurde.

Wichtig: Ein großes Modell mit wenigen Trainingsdaten kann genauso suboptimal sein wie ein kleines Modell mit riesiger Datenbasis. Entscheidend ist die Balance zwischen Größe, Qualität und Zielsetzung.

Modellgrößen im Überblick

Nachdem wir nun geklärt haben, was Parameter und Trainingsdatenmengen bedeuten, stellt sich die Frage: Wie lassen sich diese abstrakten Zahlen in der Praxis einordnen?

In der KI-Community ist es üblich, Modelle anhand ihrer Größe in Milliarden Parametern zu klassifizieren. Diese Einteilung gibt eine grobe Orientierung darüber, wie leistungsfähig ein Modell ist – aber auch, welchen Ressourcenbedarf es beim Betrieb verursacht.

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über typische Modellgrößen und ihren Einsatzzweck

| Bezeichnung | Anzahl Parameter | Typische Anwendung |

| 1B–3B | 1–3 Milliarden | Tests, Steuerlogik, embedded Systeme |

| 7B | 7 Milliarden | allgemeine Inferenz, kompakte Chat-Modelle |

| 13B | 13 Milliarden | kontextreiche Anwendungen, RAG, Analytik |

| 30B+ | 30–70 Milliarden | Spezialmodelle, tiefer Kontext, viel VRAM |

Im Blog Beitrag Über KI, das Wachstum und warum es wahrscheinlich nicht ewig so weiter geht beleuchte ich in diesem Zusammenhang, welche Implikationen diese wachsenden Modellgrößen auf Skalierung, Infrastruktur und langfristige Nachhaltigkeit haben.

Modellfamilien – wer steckt hinter welchem Modell?

Die Modellnamen allein sagen oft wenig über Herkunft, Stärken oder Einsatzgebiet aus. Hier ein Überblick über die wichtigsten Modellfamilien, die unter Ollama unterstützt werden:

| Modellfamilie | Herausgeber | Besonderheiten | Varianten |

| Gemma | transparent, gut dokumentiert, Open-Source-freundlich | 2B, 7B | |

| LLaMA | Meta | leistungsfähig, flexibel, weit verbreitet | 7B, 13B, 30B, 70B, chat, code |

| Mistral | mistral.ai | leichtgewichtig, sehr schnell, effizient | 7B, Mixtral 8x7B, instruct |

| OpenAI | OpenAI | Referenz für GPT-Architektur, nicht lokal einsetzbar | GPT-3.5, GPT-4, GPT-4o |

| Phi | Microsoft | extrem kompakt, ideal für CPU-Setups | phi:2, phi-3-mini, small |

| Qwen | Alibaba | mehrsprachig, stark im Instruct- / Chat-Bereich | 7b, chat, code |

| TinyLLaMA | Community | mobiloptimiert, experimentell | 1B–3B Varianten |

Eine Einführung in die strategische Nutzung von GPT-basierten Modellen im Microsoft-Ökosystem findet sich in diesem Blog im Beitrag Copilot Story in Microsoft 365 und Dynamics 365.

Modellvarianten: Base, Instruct, Chat, Code

Neben der Modellfamilie und der Anzahl der Parameter ist auch die Variante eines Modells entscheidend dafür, wie es sich im Alltag verhält. Viele Modelle liegen nicht nur in einer Ausführung vor, sondern in spezialisierten Varianten, die auf unterschiedliche Anforderungen optimiert wurden – etwa Anweisungsverständnis, Dialogführung oder Codierung.

Die folgende Übersicht zeigt, welche Varianten es gibt und wofür sie typischerweise verwendet werden.

| Variante | Beschreibung |

| Base | Rohmodell ohne Steuerung – nicht für Alltagsnutzung gedacht |

| Instruct | Anweisungsverständnis trainiert (z.B. „Erkläre mir…“) |

| Chat | Für Dialoge optimiert, mit Rollenerkennung und Tokensteuerung |

| Code | Auf Quelltext spezialisiert – Syntax, Fehlererkennung, Refactoring |

Mehr zur praktischen Unterscheidung dieser Varianten und ihrer Einsatzfelder findet sich auch in meinem Beitrag KI für alle – Modelle, Einsatzfelder, Verantwortung hier im Blog.

Beispiel: Was steckt hinter qwen2.5-1M:7b?

Stößt man auf Modellnamen wie qwen2.5-1M:7b triffst, können diese wie folgt gelesen werden:

- 5 – Modellfamilie, Version 2.5

- 1M – Trainingsumfang auf rund 1 Million Token-Batches / Domänenquellen

- 7b – 7 Milliarden Parameter

- Varianten: chat, code, instruct – je nach Einsatzzweck

Dieses Modell ist ein leistungsfähiger Allrounder, läuft auch auf moderner Mittelklasse-Hardware mit GPU und zeigt gute Ergebnisse bei deutschsprachigen Anfragen.

Empfehlungen zur Modellauswahl

Nicht jedes Modell passt zu jedem Einsatzzweck – und auch nicht zu jeder Hardware. Die Wahl des richtigen Sprachmodells sollte sich daher immer an zwei Fragen orientieren:

- Was möchte ich mit dem Modell tun? (z.B. Chat, Analyse, Codierung, Dokumentenverarbeitung)

- Welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung? (RAM, GPU, Plattform)

Die folgende Tabelle gibt eine erste Orientierung, welche Modelle sich für typische Szenarien eignen – und auf welcher Hardware sie sich sinnvoll betreiben lassen.

| Zielsetzung | Modellbeispiele | Hardwareempfehlung |

| Einstieg, Test, Prototyping | phi:2, gemma:2b, qwen:1.5 | CPU mit 16 GB RAM |

| Chat / Alltags-LLM | mistral, qwen:7b-instruct | GPU mit 8+ GB VRAM |

| RAG / tiefere Kontexte | llama2:13b, mixtral, gemma:7b | 24+ GB RAM / GPU mit 12+ GB VRAM |

| Entwickler:innen / Coder:innen | deepseek-coder, code-llama | dedizierte GPU mit 16+ GB VRAM |

| Mobile / Embedded | phi:2, tinyllama | Apple Silicon / NPU |

RAG steht für Retrieval-Augmented Generation – ein Verfahren, bei dem externe Inhalte (z.B. Unternehmensdokumente) in den Prompt integriert werden, um dem Sprachmodell zusätzliche Fakten zu liefern. RAG-basierte Workflows lassen sich lokal mit Ollama kombinieren, z.B. über Open WebUI oder Vektordatenbanken wie ChromaDB.

Nachhaltigkeit und Skalierung nicht vergessen

Wer sich mit Modellgrößen beschäftigt, sollte nicht nur auf Performance und Kontextlänge achten. Größere Modelle benötigen erheblich mehr Strom – selbst bei Inferenz. In KI unter Strom – Der ökologische Fußabdruck intelligenter Systeme beleuchte ich, welche Auswirkungen dieser Energiebedarf im Alltag und in Rechenzentren hat – und warum lokale Modelle nicht automatisch grüner sind.

Fazit: Modellwahl ist Strategie, nicht Bauchgefühl

Die Welt der Sprachmodelle ist groß – und sie wächst rasant. Wer lokal mit KI arbeitet, sollte daher nicht einfach zum nächstbesten Modell greifen, sondern verstehen, was sich hinter Bezeichnungen wie 7B, Instruct oder Qwen2.5 verbirgt.

Die Anzahl der Parameter entscheidet über die Modellgröße und Rechenlast, der Trainingsumfang über die Ausdrucksstärke und Allgemeinbildung – und die Modellvariante über das Verhalten im Dialog. Zwischen einem phi:2 auf einem Mittelklasse-PC und einem llama2:70b-chat auf einem GPU-Cluster liegen Welten.

Die gute Nachricht: Für fast jeden Anwendungsfall gibt es passende Modelle – auch ohne Cloud-Zugriff oder High-End-Hardware. Entscheidend ist, Ziel und Ressourcen in Einklang zu bringen. Wer seine Auswahl bewusst trifft, kann mit Ollama und lokalen LLMs eine erstaunliche Bandbreite an Szenarien abdecken – vom simplen Chatbot bis zur datenbasierten Wissensschnittstelle im eigenen Netzwerk.

Installation und erste Schritte

Ollama kann unter Windows, Linux, macOS oder in einer Docker-Umgebung installiert und betrieben werden. Die Einrichtung erfolgt in wenigen Schritten, wobei bereits nach der Erstinstallation lokale Sprachmodelle heruntergeladen und genutzt werden können – ohne Cloudbindung oder Registrierung.

Dieser Abschnitt beschreibt den Installationsprozess auf den gängigen Plattformen und erläutert die ersten Schritte zur Modellausführung über die Kommandozeile.

Installation unter Windows

Für Windows steht ein MSI-Installer bereit:

- Download über https://ollama.com/download

- Ausführen mit Administratorrechten

- Nach Abschluss lässt sich Ollama über PowerShell oder CMD starten

Die erfolgreiche Installation kann über folgenden Befehl überprüft werden:

ollama --version

Für den Betrieb mit GPU ist eine aktuelle NVIDIA-Grafikkarte mit CUDA-Unterstützung erforderlich. Standardmäßig wird Ollama zunächst im CPU-Modus ausgeführt; bei verfügbarer GPU erfolgt die Umschaltung automatisch.

Installation unter Linux

Ollama lässt sich unter Linux auf verschiedenen Distributionen unkompliziert installieren. Für gängige Paketmanager stehen passende Installationsroutinen zur Verfügung, alternativ kann auch ein manuelles Binary genutzt werden. Der Betrieb im Hintergrund ist via systemd möglich und eignet sich insbesondere für dauerhafte oder serverbasierte Setups.

Für Debian / Ubuntu:

curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

Alternativ steht ein manuelles Binary zur Verfügung. Dieses kann direkt von der Downloadseite bezogen und systemweit eingebunden werden.

Für Arch Linux (via AUR):

yay -S ollama-bin

Der Betrieb als systemd-Dienst ist möglich und für produktive Setups empfehlenswert. Details zur Konfiguration sind in der Linux-Dokumentation beschrieben.

Installation unter macOS

Unter macOS wird Ollama über Homebrew installiert:

brew install ollama

Die Nutzung der Apple Neural Engine (NPU) ist nativ unterstützt. Klassische GPU-Beschleunigung entfällt, was jedoch durch die effiziente Nutzung von Apple Silicon kompensiert wird.

Betrieb mit Docker

Für viele Szenarien – insbesondere in Homelabs, entwicklungsnahen Testumgebungen oder beim produktiven Einsatz auf Servern – stellt Docker eine besonders flexible und ressourcenschonende Bereitstellungsform dar.

Die Nutzung als Container ermöglicht eine klare Trennung vom Host-System, eine einfache Skalierung und eine standardisierte Einbindung in bestehende Toolchains. Ollama lässt sich in wenigen Schritten als Docker-Container starten und mit persistenter Speicherung sowie GPU-Unterstützung betreiben.

Die Container-Initiierung erfolgt beispielsweise mit folgendem Befehl:

docker run --gpus all -d -p 11434:11434 \ -v ollama-data:/root/.ollama \ ollama/ollama

Im Einzelnen bedeutet das:

- –gpus all

Aktiviert die Nutzung aller verfügbaren NVIDIA-Grafikkarten im Container.

Voraussetzung ist, dass das NVIDIA Container Toolkit installiert ist und Docker GPU-Zugriff erlaubt. Dadurch wird die Inferenz direkt auf der GPU ausgeführt – was bei größeren Modellen die Antwortzeit deutlich verbessert. - -p 11434:11434

Öffnet den Port 11434 des Containers für den externen Zugriff.

Ollama stellt über diesen Port die lokale REST-API Damit kann das Modell z.B. durch Open WebUI, LangChain, eigene Skripte oder Automatisierungsdienste angesprochen werden. - -v ollama-data:/root/.ollama

Bindet ein persistentes Volume ein, das Modelle und Konfigurationen dauerhaft speichert – auch bei Neustart oder Löschung des Containers. Ohne diese Option müssten Modelle bei jedem Containerstart erneut heruntergeladen werden.

Weitere Informationen: Ollama Docker-Dokumentation

Erstes Modell laden und ausführen

Nach erfolgreicher Installation kann ein erstes Modell geladen werden – beispielsweise mistral:

ollama pull mistral

Das Modell wird lokal gespeichert. Die Ausführung erfolgt über:

ollama run mistral

Im Anschluss erscheint ein Prompt im Terminal, über den direkte Eingaben erfolgen können. Die Ausgabe erfolgt ohne Verzögerung über die lokale Hardware.

Hinweis: Die Qualität und Geschwindigkeit der Inferenz hängt vom verwendeten Modell, der Quantisierung sowie der verfügbaren CPU- und GPU-Leistung ab.

Modell-Empfehlungen für den Einstieg

Für erste Tests eignen sich kompakte Modelle, die auch ohne dedizierte GPU betrieben werden können:

| Modell | Besonderheiten | Speicherbedarf |

| gemma:2b | leichtgewichtiges Google-Modell | ca. 4 GB |

| mistral | ausgewogene Leistung, schnell | ca. 6–7 GB |

| phi:2 | kompakt, ideal für CPU-only-Umgebungen | ca. 1–2 GB |

| qwen:1.5 | gute Multilingual-Performance | ca. 4–5 GB |

| qwen2.5-1M | aktuelle Generation, balanciert | ca. 7–9 GB |

Die Auswahl des passenden Modells sollte sich an den verfügbaren Ressourcen und dem Einsatzzweck orientieren. Kleinere Modelle liefern bei Alltagsfragen bereits überzeugende Ergebnisse und lassen sich auch in ressourcenschwächeren Umgebungen testen.

Schnittstellen und lokale API

Ollama stellt nach dem Start automatisch eine REST-Schnittstelle unter http://localhost:11434 bereit. Diese kann durch externe Tools wie Open WebUI, LangChain, eigene Skripte oder automatisierte Dienste genutzt werden.

Die Dokumentation zur API ist unter https://ollama.com/library verfügbar.

Sicherheitsaspekt lokaler KI – Risiken und Best Practices

Lokale Sprachmodelle bieten volle Kontrolle über Daten und Infrastruktur – doch diese Freiheit bringt auch Verantwortung mit sich. Während Cloud-KI-Dienste zentral gemanagt und überwacht werden, liegt beim lokalen Betrieb die gesamte Sicherheitsverantwortung bei den Administrator:innen. Gerade in sensiblen oder produktiven Umgebungen sollten daher nicht nur Performance und Hardware beachtet werden, sondern auch potenzielle Bedrohungen.

Typische Risiken im lokalen KI-Betrieb

Zu den häufigsten Gefahrenquellen zählen verschiedene technische und organisatorische Aspekte:

- Fehlende Update-Strategien führen dazu, dass veraltete Modelle oder alte Versionen von llama.cpp bzw. Ollama bekannte Sicherheitslücken enthalten, die längst geschlossen sein könnten

- Kompromittierte Modell-Dateien können entstehen, wenn manipulierte gguf-Dateien aus unsicheren Quellen geladen werden. Solche Dateien könnten schadhaften Code enthalten – etwa in eingebetteten Metadaten oder durch gezielte Manipulation der Ausführungs-Engine

- Offene Schnittstellen entstehen häufig, wenn REST-APIs (z.B. auf Port 11434) oder Web-UIs ohne Authentifizierung betrieben werden. In Unternehmensnetzen kann dies gravierende Folgen haben, wenn unbefugte Dritte Zugriff erhalten

- Supply-Chain-Angriffe sind ein weiteres Risiko. Unsichere Downloadquellen, manipulierte Git-Repositories oder Drittanbieter-Modelle mit unklarer Herkunft können Malware oder Backdoors einschleusen

Diese Risiken lassen sich in vielen Fällen bereits mit einfachen organisatorischen und technischen Maßnahmen deutlich reduzieren.

Best Practices für sicheren Betrieb

Wer lokale KI-Systeme sicher betreiben möchte, sollte auf bewährte Vorgehensweisen setzen:

- Vertrauenswürdige Quellen nutzen

Modelle sollten ausschließlich aus bekannten und geprüften Repositories bezogen werden – etwa dem offiziellen Ollama Hub, verifizierten Hugging-Face-Accounts oder etablierten Community-Distributoren wie TheBloke - Integrität prüfen

Vor der Nutzung lohnt sich ein Abgleich der Hash-Prüfsummen (z.B. SHA256) mit den offiziellen Angaben. Wo möglich, sollten signierte Release-Assets bevorzugt werden - Schnittstellen absichern

APIs sollten, wenn kein externer Zugriff notwendig ist, auflocalhostgebunden werden. Zusätzlich empfiehlt sich die Absicherung über Firewalls oder einen Reverse-Proxy mit Authentifizierung - Updates einplanen

Regelmäßige Prüfungen auf neue Versionen von Ollama, llama.cpp und den eingesetzten Modellen sind Pflicht. Changelogs helfen, sicherheitsrelevante Änderungen schnell zu erkennen - Testumgebungen verwenden

Neue Modelle sollten zunächst in einer isolierten Testumgebung geprüft werden. Erst nach erfolgreicher Funktions- und Sicherheitsbewertung sollten sie in produktive Systeme übernommen werden

Zusätzliche Schutzebenen

Über diese Grundregeln hinaus gibt es technische Maßnahmen, die das Sicherheitsniveau weiter erhöhen:

-

Containerisierung schafft eine klare Trennung zwischen KI-Umgebung und Host-System und erschwert so das Ausbrechen kompromittierter Prozesse

-

Logging und Monitoring ermöglichen es, Modellzugriffe und API-Aufrufe kontinuierlich zu überwachen, um unautorisierte Aktivitäten frühzeitig zu erkennen und zu stoppen

- Netzwerksegmentierung sorgt dafür, dass lokale KI-Systeme in abgeschotteten Subnetzen betrieben werden und potenzielle Angriffsflächen minimiert werden

Zusammengefasst gilt: Lokale KI bringt nur dann die erwarteten Vorteile in Sachen Datenschutz und Autonomie, wenn auch die Integrität der eingesetzten Modelle und Tools gesichert ist. Sicherheitsbewusstsein beginnt beim Download und endet nicht mit dem ersten erfolgreichen Prompt – es begleitet den gesamten Lebenszyklus des Systems.

Hardware-Dimensionierung – CPU, GPU und NPU im Vergleich

Die Leistungsfähigkeit lokal betriebener KI hängt maßgeblich von der verfügbaren Hardware ab. Insbesondere die Anzahl der Modellparameter, die verwendete Quantisierung sowie die Architektur des gewählten Modells bestimmen, wie hoch die Systemanforderungen ausfallen – und ob ein Modell überhaupt sinnvoll betrieben werden kann.

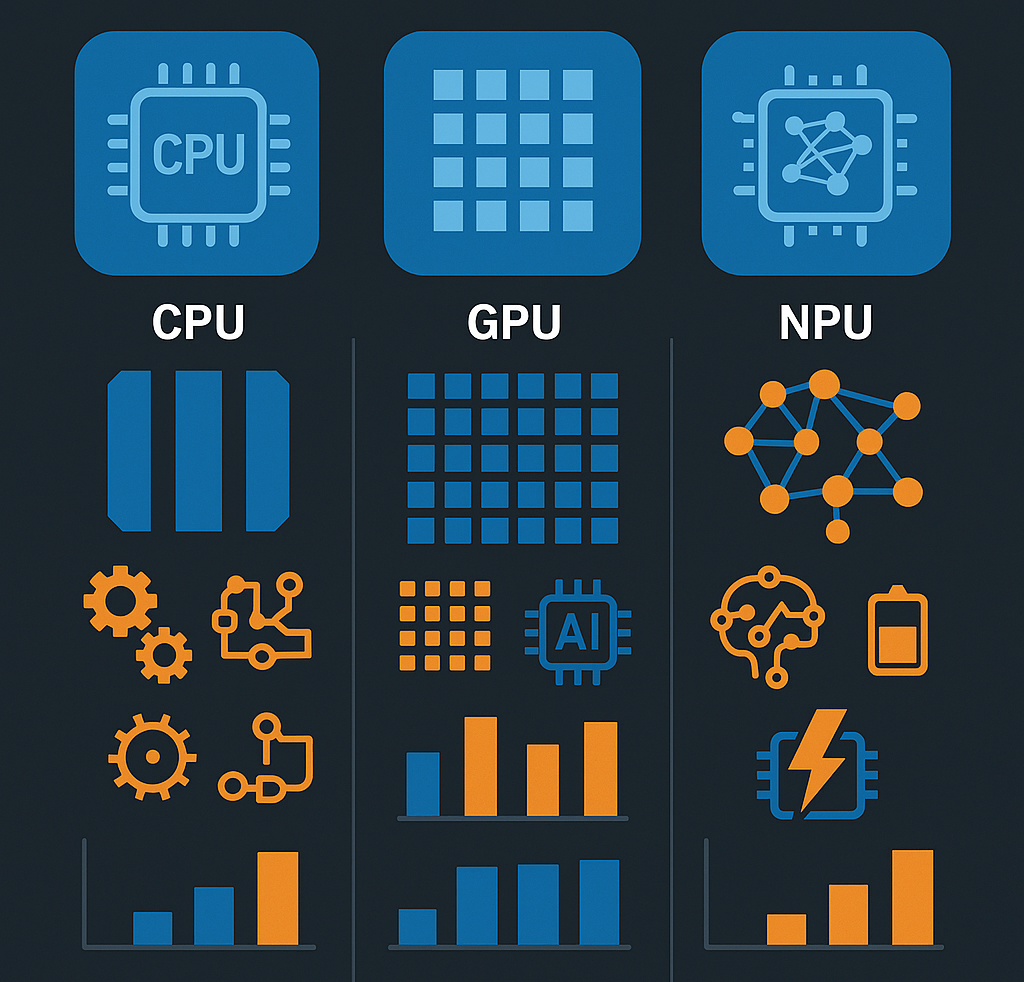

Für die Ausführung von LLMs auf lokalen Systemen spielen drei Komponenten eine zentrale Rolle:

- CPU (Central Processing Unit): klassisch universell, aber vergleichsweise langsam bei großen Modellen

- GPU (Graphics Processing Unit): spezialisiert auf parallele Berechnungen, deutlich schneller bei Inferenz und Training

- NPU (Neural Processing Unit): besonders bei Apple Silicon und ARM-Plattformen relevant, effizient bei kleineren Modellen

CPU – solide, aber limitiert

Viele kompakte Modelle (z.B. phi:2, gemma:2b, qwen:1.5) lassen sich problemlos auf der CPU betreiben. Dabei hängt die Performance stark von der Taktrate, der Anzahl der Kerne und der Speicherbandbreite ab.

Vorteile:

- ideal für Testzwecke und einfache Chat-Szenarien

- keine zusätzliche Hardware erforderlich

- Plattformunabhängigkeit (x86, ARM)

Grenzen:

- höherer Energieverbrauch bei Dauerbetrieb

- ineffizient bei paralleler Inferenz

- spürbare Verzögerung bei größeren Modellen (ab 7B)

GPU – der KI-Turbo

Für performante Inferenz und insbesondere für komplexere Modelle (z.B. mistral, qwen2.5-1M, llama2:13b) ist eine dedizierte GPU nahezu unverzichtbar. Moderne NVIDIA-Karten mit CUDA-Unterstützung bieten erhebliche Geschwindigkeitsvorteile.

Relevante Faktoren:

- CUDA-Unterstützung: Voraussetzung für Ollama-GPU-Betrieb unter Linux und Windows

- Treiber und Toolkit: aktuelle Versionen notwendig für Stabilität und Performance

- VRAM-Größe: entscheidend für die maximale Modellgröße

Begriffsklärung: Was ist CUDA?

CUDA (Compute Unified Device Architecture) ist eine von NVIDIA entwickelte Programmierschnittstelle und Laufzeitumgebung, die es ermöglicht, allgemeine Rechenoperationen (z.B. KI-Inferenz, wissenschaftliches Rechnen, Videoschnitt) auf der GPU durchzuführen – abseits von klassischer Grafikdarstellung.

KI-Frameworks wie Ollama, PyTorch oder TensorFlow nutzen CUDA, um auf die massiven Parallelverarbeitungsfähigkeiten moderner NVIDIA-GPUs zuzugreifen. Wichtig: Nur NVIDIA-GPUs mit unterstütztem Treiber und CUDA-Version können in Ollama derzeit als Beschleuniger genutzt werden. AMD- oder Intel-GPUs sind Stand heute nicht kompatibel.

Beispiel: Für ein 7B-Modell in 4-bit-Quantisierung werden etwa 6 bis 8 GB VRAM benötigt. Für 13B-Modelle ist mit 12 bis 16 GB oder mehr zu rechnen.

NPU – effizient, aber begrenzt

NPUs (Neural Processing Units) sind spezialisierte KI-Beschleuniger, die in modernen SoC-Architekturen (System-on-a-Chip) oder direkt in CPUs / APUs (Accelerated Processing Unit) integriert werden. Ihr primärer Einsatzzweck ist die hochgradig energieeffiziente Inferenz – insbesondere bei Sprach-, Bild- und Sensorverarbeitung. Anders als GPUs oder CPUs sind sie nicht allgemein programmierbar, sondern für dedizierte Operationen optimiert.

Apple war mit seiner Neural Engine in den M1-Chips Vorreiter dieser Technologie. Inzwischen folgen auch Plattformen von Intel (Meteor Lake), AMD (Ryzen AI) sowie Qualcomm (Snapdragon X Elite) mit vergleichbaren Komponenten.

Aktuelle Stärken:

- Extrem energieeffizient – ideal für mobile Geräte, Edge-Computing und Offline-Inferenz

- Nahtlos eingebunden – native Unterstützung in macOS, Windows 11, Snapdragon-Systemen

- Starke Performance für kompakte Modelle (2B–7B) – bei niedriger Latenz

Derzeitige Einschränkungen:

- Begrenzte Tool- und Treiberunterstützung für generative KI

- Nicht für Training ausgelegt – keine Fine-Tuning-Optionen, keine offene Speicherarchitektur

- Schwer direkt nutzbar für Entwickler:innen – häufig gebunden an spezialisierte Frameworks (z.B. CoreML, ONNX Runtime)

Ein Blick in die Zukunft: NPUs als neue Selbstverständlichkeit?

Aktuell dienen NPUs vor allem der Inferenz kleiner bis mittlerer Modelle. Doch die technologische Entwicklung schreitet rasch voran – getrieben von Datenschutzbedenken, Effizienzanforderungen und der Nachfrage nach On-Device-KI. Immer mehr Hersteller betrachten die NPU als zentrales Element kommender Gerätegenerationen.

- Betriebssysteme wie macOS Sonoma und Windows 11 integrieren KI-Funktionen zunehmend nativ über NPU-Beschleunigung

- Die Entwicklung erinnert stark an die GPU-Revolution der 1990er Jahre: Erst Spezialhardware für Nischen, heute Standard in jedem Notebook

- EEJournal, Forbes und Number Analytics betonen die Rolle der NPU als zukünftiges Herzstück moderner Systeme

- Künftig könnten dedizierte GPUs für KI durch NPUs ersetzt oder ergänzt werden

NPUs könnten schon bald zur unverzichtbaren Basisausstattung für KI-fähige Endgeräte gehören – insbesondere dort, wo Energieeffizienz, Datenschutz und Offline-Verfügbarkeit im Vordergrund stehen.

Verfügbarkeit von NPUs im Markt

Parallel zum technologischen Potenzial nimmt auch die Verbreitung geeigneter Hardware zu. Bereits heute setzen mehrere Plattformen konsequent auf NPU-Technologie – entweder in die CPU integriert, als Teil der APU oder im SoC-Design eingebettet.

| Plattform / Hersteller | Verfügbarkeit von NPUs | Integrationstyp |

| AMD (Ryzen AI) | ab Ryzen 7040U / 8040-Serie (2023–2024) | integriert in der APU |

| Apple (M1–M3) | seit 2020, fester Bestandteil aller Chips | integriert im SoC |

| Intel (Meteor Lake) | ab Core Ultra (ab Ende 2023) | in der CPU integriert |

| Qualcomm (Snapdragon X) | ab 2024 für Windows-on-ARM-Plattformen | integriert im SoC |

Noch nicht geklärt ist, ob sich langfristig on-die Integration durchsetzen wird oder dedizierte NPU-Module (etwa auf dem Mainboard) entstehen – ähnlich wie bei GPUs vor 25 Jahren.

Beispielhafte Systeme mit NPU-Einheit

Diese Geräte zeigen, wie NPUs heute schon praktisch eingesetzt werden:

- Apple MacBook Air / Pro (ab M1, 2020)

→ bis zu 16 Neural Engine-Kerne, direkt in CoreML und macOS integriert - Lenovo ThinkPad Z13 Gen2 (Ryzen AI)

→ NPU-Integration im mobilen Business-Notebook, optimiert für Offline-Inferenz - Microsoft Copilot+ PCs (ab 2024)

→ NPU-Pflicht mit mindestens 40 TOPS Rechenleistung, neue Windows-11-Klasse mit Recall, Studio Effects etc. - Surface Laptop (Copilot+) mit Snapdragon X Elite

→ ARM-SoC mit NPU, direkte KI-Funktionalität für Windows Studio-Effekte

Diese Beispiele zeigen: Der Einsatz von NPUs ist keine Vision, sondern Realität – und die nächste Hardwaregeneration wird sie voraussichtlich serienmäßig mitbringen.

Dass sich der Trend hin zu spezialisierter Hardware nicht nur auf die lokale Nutzung beschränkt, zeigt auch die Entwicklung bei OpenAI. Gemeinsam mit Broadcom entsteht dort ein eigener KI-Beschleuniger, der ab 2026 auf den Markt kommen soll. Branchenberichte sprechen von einem Milliardenauftrag für mehrere Millionen Chips, ein klares Signal, wie stark die Bedeutung maßgeschneiderter Prozessoren für Training und Inferenz zunimmt.

Vergleich: Hardwarebeanspruchung im Modelllebenszyklus

Bevor eine Plattform für lokale KI ausgewählt wird, lohnt der Blick auf die typischen Belastungsprofile von CPU, GPU und NPU – über alle Phasen des Modellbetriebs hinweg:

| Phase | CPU | GPU | NPU (Apple) |

| Energieeffizienz | niedrig | mittel bis niedrig | hoch |

| Fine-Tuning | kaum praktikabel | Voraussetzung (CUDA) | nicht geeignet |

| Inferenz (Chat) | akzeptabel (bei kleinen Modellen) | sehr schnell | schnell (bis ca. 7B) |

| Modell laden | langsam | schnell | schnell |

| Speicherbedarf | hoch (RAM) | abhängig vom VRAM | abhängig vom Modell / Unified Memory |

Technologische Einordnung: CPU, GPU und NPU im Praxiseinsatz

Bevor eine Hardwareplattform für den lokalen KI-Betrieb gewählt wird, lohnt sich ein Blick auf die jeweiligen technologischen Stärken und Grenzen der verfügbaren Komponenten. Denn CPU, GPU und NPU unterscheiden sich nicht nur in ihrer Architektur, sondern auch in ihrer Eignung für unterschiedliche Phasen des Modellbetriebs – von der Inferenz über das Laden bis hin zum Speicherhandling.

Die folgende Übersicht verdeutlicht, welche Plattform sich für welchen Einsatzzweck eignet – und wo derzeit noch technologische Kompromisse gemacht werden müssen.

- CPU-basiert lassen sich auch größere Modelle betreiben – jedoch mit höherem Energiebedarf und längeren Antwortzeiten

- GPU-basiert sinkt die Latenz drastisch – bei gleichzeitig hoher Modellqualität

- NPU-basiert ist ideal für mobile, lüfterlose Umgebungen mit kompakten Modellen – nicht jedoch für komplexe Anwendungsfälle

Wichtig: Der verfügbare Speicher (RAM bei CPU, VRAM bei GPU, Unified Memory bei NPU) begrenzt die Modellgröße. Wird dieser überschritten, kommt es zu Auslagerung oder Abstürzen.

Modellverwaltung, Import und Anpassung mit Ollama

Ollama macht es besonders einfach, große Sprachmodelle lokal zu verwalten, flexibel zu nutzen und auch individuell anzupassen. Anstelle komplexer Installationsprozesse oder manueller Modellbereitstellungen setzt Ollama auf ein durchdachtes Containerkonzept: Modelle werden containerartig verwaltet, sind portabel, versionierbar und lassen sich sowohl aus öffentlichen Quellen herunterladen als auch selbst importieren oder modifizieren.

Modellquellen und das gguf-Format

Damit große Sprachmodelle wie LLaMA, Mistral oder Gemma lokal effizient ausgeführt werden können, braucht es mehr als nur Hardware – es braucht ein performantes, portables und leicht zu verwaltendes Modellformat. Im Zentrum steht dabei das gguf-Format (Generative Graph Unified Format), das speziell für die Offline-Inferenz auf lokalen Systemen entwickelt wurde und eng mit der C++-basierten Laufzeitumgebung llama.cpp verknüpft ist.

Technischer Hintergrund: Vom GGML zum gguf-Format

Das gguf-Format ist der offizielle Nachfolger des GGML-Formats, das ursprünglich für das Projekt llama.cpp entworfen wurde. Ziel war es, ein standardisiertes, selbstbeschreibendes und erweiterbares Modellformat zu schaffen, das unabhängig von Frameworks wie PyTorch oder TensorFlow funktioniert.

Im Vergleich zu ggml bietet gguf:

- eine klar definierte Struktur basierend auf einem Header mit Schlüssel-Wert-Paaren

- Explizite Metadatenfelder, z.B. zur Modellarchitektur, Tokenizer-Konfiguration, Trainingseinstellungen, Lizenzinformationen, Kontexteinstellungen und quantisierungsbedingten Details

- Kompatibilität mit zahlreichen Tools – u.a. llama.cpp, Ollama, Open WebUI, LM Studio, text-generation-webui

- Mehrere Tensorformate zur Speicherung quantisierter Gewichte – darunter Q4_K_M, Q5_1, Q8_0 oder F16 (Floating-Point)

- Plattformunabhängigkeit: nutzbar auf Windows, Linux, macOS, Raspberry Pi und anderen ARM-Systemen

Hinweis: Die offizielle Dokumentation des Formats ist auf Hugging Face abrufbar: https://huggingface.co/docs/hub/gguf

gguf in der Praxis: Was wird gespeichert?

Ein gguf-Modell besteht aus einer einzigen Datei, die alle für den Betrieb notwendigen Informationen enthält – ein klarer Vorteil gegenüber bisherigen fragmentierten Formaten:

- Architekturinformationen (z.B. LLaMA v2, Mistral, Phi, Gemma)

- Modellgewichte (quantisiert oder unquantisiert)

- Systemprompts, Rolleninformationen, Sampling-Parameter

- Tokenizer-Daten (Vokabular, Tokenisierungsmethoden)

- Trainingseinstellungen und Lizenzhinweise

Dank der hohen Selbstbeschreibungsfähigkeit kann ein gguf-Modell vollständig ohne zusätzliche Konfigurationsdateien verwendet werden – ideal für portable, containerartige Modellbereitstellung wie sie Ollama nutzt.

Enge Verzahnung mit llama.cpp

Das Projekt llama.cpp ist eine hochoptimierte C++-Implementierung zur Ausführung quantisierter LLMs auf Consumer-Hardware – ohne CUDA, ohne Cloud, ohne Frameworks. Es bildet die technologische Basis für viele lokale KI-Anwendungen.

Besondere Merkmale von llama.cpp:

- Aktiv gepflegt und offen lizenziert (Apache 2.0)

- Effizient mit CPU, GPU und Apple NPU (Metal) – ideal für Offline-Szenarien

- Kompatibel mit gguf: alle Modelle im gguf-Format sind nativ ausführbar

- Plattformübergreifend: läuft unter Windows, Linux, macOS und sogar auf Android und ARM-Systemen

- Unterstützt Quantisierung und Low-Memory-Setups

Ein typischer Workflow basiert darauf, dass ein vortrainiertes Modell (z.B. von Hugging Face) mit Tools wie transformers-to-gguf oder dem convert.py-Script aus llama.cpp in das gguf-Format überführt wird – einschließlich Tokenizer und Samplingparameter.

Ausführliche technische Einblicke bietet der Beitrag Running LLaMA locally with llama.cpp

Bedeutung für Ollama und den Offline-Betrieb

Ollama nutzt intern llama.cpp als Ausführungs-Backend – daher liegt jeder Import, jedes heruntergeladene Modell und jede erstellte Variante im gguf-Format vor. Dies ermöglicht:

- effiziente Ressourcenverwendung durch hardwareangepasste Quantisierung

- einheitliche Kompatibilität mit zahlreichen Open-Source-Frontends

- hohe Portabilität (ein Modell = eine Datei)

- schnellen Start durch voroptimierte Datenstrukturen

Auch Tools wie Open WebUI, LM Studio oder Text Generation WebUI greifen auf dieses Ökosystem zurück und bieten gguf-Kompatibilität – meist direkt mit Unterstützung für GPU- / NPU-Optimierungen.

Fazit

Das gguf-Format in Verbindung mit llama.cpp stellt aktuell die technisch robusteste und am weitesten verbreitete Basis für lokale KI-Inferenz dar. Es vereint:

- Standardisierung

- Portabilität

- effiziente Hardwareausnutzung

- und breite Tool-Unterstützung

Wer Sprachmodelle auf eigenen Systemen betreiben möchte, kommt an dieser Kombination kaum vorbei – ob mit Ollama, WebUI oder selbstgebauter CLI.

Vorgefertigte Modelle laden

Ollama bietet eine einfache Möglichkeit, Modelle direkt aus einem öffentlichen Katalog bereitzustellen. Die Syntax ist denkbar einfach:

ollama run mistral

Dieser Befehl lädt automatisch das gewünschte Modell (hier: mistral) aus dem Ollama Hub, startet eine lokale Inferenzsitzung und öffnet den interaktiven Prompt.

Weitere verfügbare Modellnamen sind beispielsweise: llama2, gemma, qwen, codellama.

Der Status installierter Modelle kann mit folgendem Befehl abgefragt werden:

ollama list

Modelle importieren und selbst trainierte Varianten nutzen

Neben den Standardmodellen erlaubt Ollama auch den Import eigener gguf-Modelle, etwa aus selbst trainierten Pipelines mit PyTorch oder Transformers.

Dabei werden vor allem die Modelle im gguf-Format eingebunden, die mit Tools wie transformers-to-gguf konvertiert wurden.

Importbefehl:

ollama create mymodel -f ./modelfile.gguf

Zu beachten:

- Der Tokenizer sollte eingebettet oder kompatibel sein

- Die Datei muss im gguf-Format vorliegen

- Eine zusätzliche Modellbeschreibung (Name, Architektur, ggf. Promptverhalten) wird in einer separaten Datei mitgegeben

Tipp: Die Konvertierung ist oft mit wenigen Handgriffen möglich – etwa für Modelle von Hugging Face, TheBloke, PyTorch oder safetensors.

Exkurs: Quantisierung verstehen – wie weniger Bits mehr Effizienz bringen

Sprachmodelle wie LLaMA, Mistral oder Qwen bestehen aus Milliarden von Parametern – und genau diese bestimmen, wie groß das Modell letztlich ist und wie viel Speicher es beim Laden beansprucht. Damit große Modelle überhaupt auf Consumer-Hardware lauffähig werden, kommt ein Verfahren zum Einsatz, das in der KI-Praxis mittlerweile Standard ist: Quantisierung.

Was bedeutet Quantisierung?

Quantisierung reduziert die Speicherpräzision der Modellgewichte – statt mit 32-Bit-Floating-Point-Werten (FP32) zu arbeiten, werden die Gewichte in komprimierter Form gespeichert und verarbeitet, etwa mit:

- 8-Bit-Integer (Q8)

- 5-Bit-Formaten (Q5_1)

- oder sogar 4-Bit-Schemata (Q4_K_M)

Weniger Bits bedeuten weniger Speicherbedarf – und damit geringere Anforderungen an VRAM, RAM und Speicherbandbreite. Dies ermöglicht, auch komplexe Modelle auf handelsüblichen GPUs oder sogar nur mit CPU zu betreiben.

Quantisierungsformate im Überblick

| Format | Bit-Tiefe | Speicherverbrauch | Qualität (subjektiv) | Geeignet für… |

| F16 / FP32 | 16 / 32 Bit | sehr hoch | verlustfrei | Training, wissenschaftliche Anwendungen |

| Q4_K_M | 4 Bit | sehr gering | gut, leichte Einschränkungen | Laptops, Raspberry Pi, Mobilgeräte |

| Q5_1 | 5 Bit | gering | sehr gut, ausgewogen | Consumer-GPUs, Homelabs |

| Q8_0 | 8 Bit | hoch | nahezu identisch zu FP16 | High-End-GPUs, Produktionsumgebung |

Hinweis: Die Bezeichnungen wie Q4_K_M oder Q5_1 stammen aus der gguf- bzw. llama.cpp-Welt und stehen für unterschiedliche Strategien der Gewichtskodierung. Sie unterscheiden sich leicht in Kompression und Genauigkeit – für die meisten Anwendungsfälle sind Q5_1 oder Q4_K_M ein guter Kompromiss.

Praktischer Effekt

Ein Modell wie Mistral 7B benötigt:

- als FP32-Modell über 25 GB Speicher

- in Q5_1 nur noch etwa 8 bis10 GB

- in Q4_K_M sogar nur 6 bis 8 GB – ideal für mobile Geräte oder leistungsschwache PCs

Die Antwortqualität bleibt trotz Kompression in vielen Fällen beeindruckend hoch, da moderne Quantisierungsverfahren gezielt darauf optimiert wurden, semantische Fähigkeiten zu bewahren.

Quantisierung und Ollama

Alle Modelle, die in Ollama verwendet werden, liegen bereits quantisiert im gguf-Format vor. Beim Laden eines Modells wie mistral:Q5_1 wird also nicht nur das Modell selbst, sondern auch die gewünschte Präzision bestimmt. Es lassen sich auf Wunsch mehrere Varianten des gleichen Modells parallel installieren – etwa eine besonders schnelle 4-Bit-Version für Explorationszwecke und eine 8-Bit-Variante für produktive Nutzung.

Fazit

Quantisierung ist der Schlüssel, um moderne Sprachmodelle effizient lokal zu betreiben – insbesondere, wenn keine Hochleistungs-GPU zur Verfügung steht. Je geringer die Bit-Tiefe, desto mehr Einsparung – aber auch potenziell leichte Abstriche bei Detailgenauigkeit. Wer versteht, wie sich Formate wie Q4, Q5 oder Q8 unterscheiden, kann gezielt zwischen Ressourcenverbrauch und Antwortqualität abwägen.

Modellanpassung mit Modelfile – Varianten lokal erzeugen

Eine der großen Stärken von Ollama ist die einfache Möglichkeit, Sprachmodelle individuell anzupassen – ganz ohne Fine-Tuning oder Neutraining. Stattdessen lassen sich über eine einfache Konfigurationsdatei, das sogenannte Modelfile, gezielt Variationen eines Basismodells erzeugen, etwa für unterschiedliche Rollen, Systemprompts oder Parameterverhalten.

Was ist ein Modelfile?

Ein Modelfile ist eine einfache Textdatei, die beim Erstellen eines neuen Modells mit Ollama verwendet wird. Es enthält Angaben zum:

- Basismodell (z.B. FROM mistral)

- Namen und Speicherort des resultierenden Modells

- Samplingverhalten über Parameter wie temperature, repeat_penalty oder top_k

- Systemprompt (etwa zur Definition der Rolle des Modells)

Beispiel für eine einfache Konfigurationsdatei:

FROM mistral

PARAMETER temperature 0.7 PARAMETER repeat_penalty 1.1

SYSTEM "Du bist ein Assistent zur technischen Dokumentation."

Mit dieser Datei lässt sich ein angepasster Assistent erzeugen, der gezielt technische Texte unterstützt:

ollama create techdoc-assistant -f ./Modelfile

Das neu erzeugte Modell techdoc-assistant wird im lokalen Ollama-Katalog gespeichert und kann sofort mit ollama run techdoc-assistant gestartet werden – ohne Neutraining, ohne Cloud.

Vollständiger Workflow: Von Hugging Face zum angepassten Modell in Ollama

Wer eigene Modelle nutzen oder veröffentlichte LLMs in gguf-Format konvertieren und anpassen möchte, kann den folgenden Workflow nutzen:

- Modell und Tokenizer beschaffen

- Das gewünschte Modell von Hugging Face herunterladen (z.B. TheBloke / Mistral-7B-Instruct-v0.1-GGUF)

- Darauf achten, dass die Datei bereits im gguf-Format vorliegt (.gguf-Endung)

- Alternativ: transformers-to-gguf zur Konvertierung nutzen

- Import in Ollama

ollama create mycustommodel -f ./mymodel.gguf

Oder mit zusätzlichem Modelfile:

ollama create assistant-v1 -f ./Modelfile

- Modell testen

ollama run assistant-v1

- Modelle verwalten

Modelle werden lokal in der Datei .ollama/models katalogisiert. Du kannst sie über folgende Befehle verwalten:

ollama list

ollama pull <modellname>

ollama rm <modellname>

- Optionale Verteilung

Die angepassten Modelle (gguf-Dateien) sind portabel und können z.B. im Team geteilt oder in Docker-Container integriert werden – ideal für lokale KI-Anwendungen ohne Internetzugang.

Einsatzszenarien für angepasste Varianten

Mit dem Modelfile lassen sich verschiedene Varianten eines Grundmodells erzeugen, ohne erneut trainieren zu müssen. Praktische Einsatzmöglichkeiten:

- Edge-Anwendungen mit hoher Energieeffizienz durch Low-Bit-Quantisierung

- Sprachspezifische Konfigurationen, z.B. Deutsch-Optimierung

- Systemnahe KI-Module mit deterministischem Verhalten für Embedded-Umgebungen

- Technischer Support vs. kreatives Schreiben (unterschiedliche Prompts und Samplingparameter)

Fazit

Mit Modelfile, gguf und llama.cpp bietet Ollama eine extrem flexible, schnelle und lokal einsetzbare Lösung zur Verwaltung und Anpassung moderner Sprachmodelle. Die einfache Handhabung und hohe Portabilität machen das System besonders attraktiv für Entwickler:innen, Unternehmen und Datenschutz-orientierte KI-Anwendungen.

Interaktive Nutzung mit grafischen Tools – Open WebUI, LM Studio und mehr

Auch wenn die Kommandozeile in Ollama leistungsfähig und flexibel ist, wünschen sich viele Anwender:innen eine grafische Oberfläche zur komfortablen Interaktion mit lokal laufenden KI-Modellen. Genau hier setzen Tools wie Open WebUI, LM Studio oder Text Generation WebUI an.

Diese Frontends bieten nicht nur ein ansprechendes Chat-Interface, sondern auch erweiterte Funktionen wie Verlaufsspeicherung, Mehrpersonen-Chats oder Systemrollen – bei vollständiger Kontrolle über die Ausführung auf dem lokalen System.

Open WebUI – die natürliche Ergänzung zu Ollama

Open WebUI ist ein modernes, quelloffenes Web-Frontend, das sich direkt mit Ollama verbinden lässt. Es bietet:

- Browserbasierte Chatoberfläche mit Markdown-Support

- Mehrbenutzer-Unterstützung (optional)

- Modell-Auswahlmenüs zur schnellen Session-Umstellung

- Prompt-Verlauf mit Session Management

- Rollenkonfigurationen und System-Prompts

Verbindung zu Ollama

Nach dem Start von Ollama im Hintergrund kann Open WebUI direkt auf dessen API zugreifen. Die Installation erfolgt typischerweise per Docker:

docker run -d \

-p 3000:3000 \

-e OLLAMA_BASE_URL=http://host.docker.internal:11434 \

--name open-webui \

ghcr.io/open-webui/open-webui:main

Anschließend ist das Frontend im Browser unter http://localhost:3000 erreichbar.

Open WebUI erkennt automatisch alle lokal verfügbaren Modelle aus dem Ollama-Katalog und stellt diese per Dropdown bereit.

LM Studio – Standalone-Anwendung mit breiter Kompatibilität

LM Studio ist eine eigenständige Desktop-Anwendung (Windows, macOS, Linux), die ebenfalls Modelle im gguf-Format unterstützt. Sie bringt folgende Funktionen mit:

- Chat-Interface mit lokaler Inferenz

- Modellmanager für Download und Verwaltung

- Multimodell-Funktion (schnelles Wechseln zwischen Modellen)

- Offline-Betrieb ohne Cloud-Anbindung

- Systemrolle und Parametrierung im Interface wählbar

LM Studio nutzt intern ebenfalls llama.cpp und kann sowohl mit Ollama- als auch eigenständigen gguf-Modellen betrieben werden. Die Integration ist besonders nutzerfreundlich und richtet sich auch an weniger technikaffine Benutzer:innen.

Weitere Alternativen: Text Generation WebUI und koboldcpp

Neben Open WebUI und LM Studio existieren weitere Interfaces, etwa:

- koboldcpp: auf Textgenerierung spezialisierte, leichtgewichtige Anwendung mit Fokus auf interaktives Schreiben.

- Text Generation WebUI: sehr funktionsreiches, auf transformers, exllama und llama.cpp basierendes Interface mit Unterstützung für Fine-Tuning, Multiple Models und LoRA.

Diese Tools sind vor allem dann interessant, wenn feinere Modellkonfiguration, Performance-Tuning oder experimentelle Funktionen gewünscht werden.

Praxisempfehlung: Kombination aus Ollama und Open WebUI

Die Kombination von Ollama als Modellserver und Open WebUI als grafischem Frontend bietet eine hervorragende Balance zwischen Einfachheit, Kontrolle und Leistungsfähigkeit. In wenigen Minuten entsteht damit ein lokales KI-System, das vollständig offline arbeitet – ohne Cloud, ohne Abhängigkeiten, aber mit einer modernen Benutzeroberfläche.

Fazit

Grafische Frontends wie Open WebUI und LM Studio ergänzen die Modellverwaltung mit Ollama ideal. Sie ermöglichen eine intuitive und dennoch leistungsfähige Nutzung lokal laufender KI-Modelle – sowohl im privaten Umfeld als auch in Unternehmen, in Entwicklungslaboren oder Schulungsszenarien.

Lernfähig auch ohne Cloud? – Trainings- und Anpassungsmöglichkeiten lokaler Modelle

Lokale Sprachmodelle wie die mit Ollama betriebenen LLMs (Large Language Models) sind nicht nur für statische Inferenz gedacht – sie können durchaus lernen oder zumindest angepasst werden. Zwar ist das vollständige Neutraining (Pretraining) aufgrund enormer Rechenressourcen meist nicht realistisch, doch stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Anpassung und Kontextualisierung bereit. Und: Selbst im Offline-Betrieb lassen sich moderne KI-Systeme erstaunlich flexibel gestalten.

Kontextuelles Lernen über Systemprompts und Inputdaten

Die einfachste und direkt verfügbare Trainingsform ist der kontextuelle Prompt-Ansatz: Das Modell erhält strukturierte Informationen im Systemprompt oder in der ersten Nachricht. So lernt es temporär, wie es sich in der Session verhalten soll.

Beispiel:

SYSTEM: Du bist ein technischer Assistent mit aktuellem Wissen.

SYSTEM: Heute ist Donnerstag, der 7. August 2025.

Solche Kontexte wirken sofort, bleiben aber nicht über Sessions hinweg bestehen. Es handelt sich um sogenanntes Zero-Shot bzw. Few-Shot Learning – nützlich, aber nicht persistent.

Datenintegration über Dateiuploads in Open WebUI

Ein besonders praktisches Feature von Open WebUI ist der Direktimport von Dateien (z.B. PDF, TXT, Markdown oder CSV) in eine aktive Session. Die Inhalte werden in den Kontext des Modells geladen – wahlweise persistent für die gesamte Session oder selektiv pro Anfrage.

Typische Anwendungsbeispiele:

- Analyse von Code-Snippets oder Logdateien

- Kontextuelle Einbettung von Unternehmensdokumentation

- Training auf eigene Notizen, Meetingprotokolle, Projektkontexte

Dabei bleibt alles lokal: Die Daten verlassen das System nicht – ein entscheidender Unterschied zu Cloud-Lösungen.

Erweiterte Trainingsoptionen – Fine-Tuning, LoRA und RAG

Wer langfristige Anpassungen benötigt, kann auf weitergehende Methoden zurückgreifen:

LoRA (Low-Rank Adaptation)

- Fine-Tuning-Methode, bei der kleine Zusatzgewichte trainiert werden

- Bedarf weniger Speicher und Rechenleistung als klassisches Fine-Tuning

- Wird als Overlay über das Basismodell gelegt – ideal für gezielte Aufgaben (z.B. juristische Fachsprache, Supportdialoge)

In Tools wie Text Generation WebUI ist LoRA-Support bereits integriert. In Ollama hingegen wird derzeit kein natives Fine-Tuning unterstützt – für experimentelle Szenarien kann das Basismodell aber extern trainiert und anschließend als gguf-Variante importiert werden.

RAG (Retrieval-Augmented Generation)

RAG erweitert den Kontext durch externe Datenquellen, meist über Vektordatenbanken (z.B. Chroma, Weaviate). Lokal bedeutet das:

- Eigene Wissensdatenbank aufbauen (z.B. mit Markdown-Dokumenten oder Handbüchern)

- Bei jeder Anfrage automatisch relevante Inhalte aus dieser Quelle nachladen

- Gelernt wird nicht direkt – aber verfügbares Wissen wird kontextuell simuliert

RAG ist damit eine Art erweiterte Gedächtnisstruktur für Offline-KI – sehr effizient, aber technisch komplexer.

Temporäre Online-Anbindung mit Open WebUI (Optional)

Open WebUI ermöglicht selektive Verbindungen zu externen APIs – etwa zur Integration von Wetterdaten, Kalendern oder aktuellen Informationen. Dies kann z.B. über folgende Wege erfolgen:

- API-Abfragen über Skripte oder Webhooks

- Einbindung von Plugins (z.B. Wikipedia, RSS-Feeds, Web Scraper)

- Verwendung von Tools wie LangChain zur orchestrierten Kontextanreicherung

Wichtig: Auch wenn das System weiterhin lokal läuft, bedeutet diese Funktion einen gezielten Bruch mit der Offline-Idee. Sie sollte daher bewusst und sicherheitsbewusst konfiguriert werden.

Wie lernt mein Modell das heutige Datum?

Ein klassisches Problem bei Offline-Modellen ist die fehlende Echtzeitkenntnis. Diese lässt sich manuell oder automatisiert einflüstern:

USER: Heute ist der 7.8.2025. Bitte merke Dir das für den weiteren Verlauf.

SYSTEM: Verstanden. Ich werde mich im Gespräch darauf beziehen.

Alternativ kann bei Start einer Session automatisch ein Kontext generiert werden:

DATE=$(date +"%A, der %d. %B %Y")

echo "SYSTEM: Heute ist $DATE. Du bist ein deutschsprachiger

KI-Assistent." > session_prompt.txt

ollama run mistral -p "$(cat session_prompt.txt)"

Solche Mechanismen eignen sich hervorragend für lokale Agenten, die in Workflows integriert werden – etwa zur Tagesplanung, Aufgabenpriorisierung oder beim Schreiben von Berichten.

Fazit

Auch ohne Cloudverbindung sind lokale KI-Modelle erstaunlich lernfähig – wenn auch anders als ihre Online-Gegenstücke. Über:

- kontextuelle Prompts,

- Datei-Uploads,

- strukturierte Trainingsdaten (z.B. mit RAG)

- oder temporäre Online-API-Zugriffe

lassen sich Modelle anpassen, erweitern und gezielt für eigene Szenarien optimieren. Besonders mit Tools wie Open WebUI wird dieser Prozess transparent und sicher umsetzbar.

Exkurs: LoRA und RAG – wie Sprachmodelle lokal lernen können

Sprachmodelle lassen sich nicht nur nutzen – sie können auch angepasst werden. Im Kontext lokaler KI-Lösungen stoßen Anwender:innen früher oder später auf zwei Begriffe: LoRA und RAG. Beide verfolgen unterschiedliche Ansätze, um Modelle intelligenter, zielgerichteter oder aktueller zu machen. In diesem Exkurs schauen wir uns an, wie beide Verfahren funktionieren, welche technischen Voraussetzungen bestehen und wie sie sich konkret in der Praxis – auch im Zusammenspiel mit Ollama – einsetzen lassen.

Was ist LoRA?

LoRA steht für Low-Rank Adaptation und bezeichnet eine Methode zum effizienten Fine-Tuning großer Sprachmodelle. Statt das gesamte Modell mit seinen Milliarden Parametern neu zu trainieren, werden nur kleine, zusätzliche Gewichtsmatrizen gelernt, die über das Basismodell gelegt werden.

Diese Adapter werden beim Laden des Modells einfach aufgesattelt, sodass das ursprüngliche Modell unverändert bleibt – ein großer Vorteil bei Speichernutzung und Wiederverwendbarkeit.

Vorteile von LoRA:

- Adapter-Dateien sind kompakt (oft < 1 GB) und lassen sich leicht austauschen

- Der Trainingsaufwand ist im Vergleich zu vollem Fine-Tuning gering

- Nur wenige zusätzliche Parameter müssen trainiert werden

- Spezialisierte Fähigkeiten können modular ergänzt werden (z.B. medizinisches Wissen, juristische Sprache)

Technische Voraussetzungen:

- Ausreichende GPU-Ressourcen (24–48 GB VRAM empfohlen)

- Tools wie Axolotl, QLoRA, PEFT, transformers

- Trainingsdaten im passenden Format (Frage-Antwort, Anleitungen, Konversationen)

- Zugriff auf ein geeignetes Basismodell (z.B. Mistral, LLaMA, Gemma im gguf- oder Transformers-Format)

Ollama selbst unterstützt derzeit kein eigenes LoRA-Training. Es ist jedoch möglich, extern vorbereitete Modelle mit LoRA-Anpassungen in das gguf-Format zu überführen und anschließend in Ollama bereitzustellen.

Was ist RAG?

RAG steht für Retrieval-Augmented Generation und verfolgt einen völlig anderen Ansatz: Statt das Modell direkt zu verändern, wird der Kontext erweitert, auf dem es bei der Beantwortung von Fragen basiert.

Dabei werden externe Wissensquellen (Texte, Dokumente, Notizen) in einer sogenannten Vektordatenbank gespeichert. Bei jeder Nutzeranfrage durchsucht ein Retriever diese Datenbank und ergänzt den Prompt des Modells um die passenden Informationen. So entsteht der Eindruck, das Modell hätte das Wissen integriert – tatsächlich nutzt es nur externes Gedächtnis.

Vorteile von RAG:

- Daten bleiben lokal und kontrolliert

- Ideal für FAQ-Systeme, Wissensdatenbanken und Unternehmensdokumentationen

- Keine Modifikation des Modells notwendig

- Wissen kann jederzeit aktualisiert oder erweitert werden

Technische Voraussetzungen:

- Moderate Anforderungen an CPU, RAM und SSD – GPU optional

- Orchestrierung über Tools wie LangChain, LlamaIndex oder eigene Python-Skripte

- Vektordatenbank (z.B. Chroma, Weaviate, FAISS)

- Vorverarbeitung der Inhalte in Embeddings (z.B. mit Sentence Transformers)

RAG ist insbesondere für hybride oder dynamische Szenarien geeignet, in denen sich Inhalte oft ändern oder umfangreiche Datenquellen eingebunden werden sollen.

Praxisbeispiele

LoRA in Aktion: Sprachmodell für Microsoft-Seminare trainieren

Ein IT-Trainer möchte ein lokales Modell so anpassen, dass es Fragen zu Windows Server 2025 und Active Directory beantworten kann. Er nutzt Transkripte und Teilnehmerfragen aus vergangenen Schulungen und bereitet diese als Trainingsdaten auf. Mit Axolotl und einer passenden GPU wird ein LoRA-Adapter trainiert und später über gguf in Ollama bereitgestellt.

Ergebnis: Das Modell versteht nun gezielt IT-spezifische Anfragen und antwortet im gewünschten Duktus – auch offline.

RAG im Alltag: Internes Supportmodell mit Projektdokumentation

Ein Systemhaus betreibt ein lokales KI-System, das Zugriff auf alle Projektprotokolle, Konfigurationen und Support-Tickets hat. Über eine Vektordatenbank und einen Retriever wird bei jeder Anfrage der relevante Ausschnitt aus diesen Daten eingebunden – und das Modell kann auf dieser Grundlage fundierte Antworten geben.

Ergebnis: Statt halbgaren generischen Antworten liefert das System präzise, kontextbezogene Hilfe aus dem firmeneigenen Wissen.

Ollama selbst enthält keine eingebaute RAG-Funktionalität wie Vektordatenbanken oder Retriever. Es lässt sich jedoch problemlos in externe RAG-Workflows integrieren – etwa über LangChain, LlamaIndex oder einfache Python-Skripte. Dabei übernimmt Ollama ausschließlich die Textgenerierung, während die Kontextsuche und das Einfügen relevanter Informationen über zusätzliche Komponenten gesteuert werden. In Kombination mit Tools wie Chroma, FAISS oder Open WebUI (experimentell) lässt sich so auch auf lokalen Systemen ein vollwertiger RAG-Prozess aufbauen.

Vergleich auf einen Blick

| Merkmal | LoRA (Fine-Tuning) | RAG (Kontextintegration) |

| Anpassbarkeit | Hoch, aber statisch | Hoch, dynamisch |

| Aufwand | Mittel bis hoch (Training notwendig) | Mittel (Datenbank + Index) |

| Hardwareanforderungen | GPU notwendig | CPU ausreichend, GPU empfohlen |

| Nutzung in Ollama | Adapter importieren als gguf | indirekt via externem Retrieval |

| Updatefähigkeit | Nur durch neues Training | Inhalte jederzeit änderbar |

| Ziel | Modell auf bestimmte Aufgaben trainieren | Modell mit externem Wissen erweitern |

Fazit

LoRA und RAG erweitern die Möglichkeiten lokaler Sprachmodelle erheblich – entweder durch gezielte Spezialisierung oder durch Zugriff auf externes Wissen. Beide Ansätze erfordern ein gewisses Maß an technischer Vorbereitung, bringen aber auch genau das mit, was viele Organisationen suchen: die Fähigkeit, eine KI sinnvoll, sicher und kontextbewusst lokal zu betreiben.

Mit der passenden Toolchain, ausreichend Hardware und einem strukturierten Aufbau lassen sich auch ohne Cloud leistungsfähige Assistenzsysteme schaffen – sei es für technische Dokumentation, internen Support oder domänenspezifische Fachdialoge.

Performance, Ressourcenverbrauch und Monitoring

Sprachmodelle im lokalen Betrieb bringen nicht nur Autonomie, sondern auch Verantwortung für die verfügbare Rechenleistung, Speicherressourcen und Stabilität mit sich. Während viele LLMs auf moderner Consumer-Hardware erstaunlich gut funktionieren, entscheidet die richtige Systemkonfiguration über Geschwindigkeit, Energieeffizienz und Nutzererfahrung. In diesem Kapitel betrachten wir, welche Ressourcen kritisch sind, wie sich der Bedarf je nach Modell unterscheidet und mit welchen Tools der laufende Betrieb überwacht werden kann.

Ressourcenbedarf im Überblick

Der Ressourcenverbrauch lokaler Sprachmodelle hängt maßgeblich ab von:

- Hardwarekonfiguration (CPU, GPU, RAM, Speicher-I/O)

- Kontextlänge (Anzahl Tokens, die pro Prompt geladen werden)

- Modellgröße in Parametern (z.B. 3B, 7B, 13B…)

- Parallelisierung (Single-Thread vs. Multi-Thread)

- Quantisierungsgrad (z.B. Q4_K_M, Q5_1, Q8_0…)

Besonders kritisch sind VRAM bei GPU-Inferenz oder Hauptspeicher bei CPU-basiertem Einsatz.

Beispiel: Ressourcenbedarf eines quantisierten 7B-Modells

|

Modell (gguf) |

Quantisierung |

RAM (CPU) |

VRAM (GPU) |

Antwortgeschwindigkeit |

|

Mistral 7B Q4_K_M |

4-bit |

ca. 6–8 GB |

ca. 5–6 GB |

gut |

|

Mistral 7B Q5_1 |

5-bit |

ca. 8–10 GB |

ca. 7–8 GB |

sehr gut |

|

Mistral 7B Q8_0 (full FP) |

8-bit |

>12 GB |

>10 GB |

sehr flüssig |

Hinweis: Je höher die Quantisierung (also je weniger Bits), desto geringer der Speicherbedarf – aber auch potenziell leicht eingeschränkte Genauigkeit.

Tools zur Überwachung und Analyse

Um den Betrieb im Alltag zu überwachen, bieten sich je nach Systemumgebung verschiedene Tools an:

Systemressourcen im Terminal

- htop / top: CPU- und RAM-Auslastung

- ollama list: Überblick über installierte Modelle und Speicherverbrauch

- watch -n 1 nvidia-smi (Linux) oder GeForce Experience (Windows): GPU-Auslastung, VRAM-Nutzung, Temperatur

Ollama Metrics API

Ollama stellt unter http://localhost:11434/api/generate eine HTTP-Schnittstelle bereit, über die Performance-Daten abgefragt werden können – etwa Tokens pro Sekunde, Modellpfade, aktive Sessions. Diese Informationen lassen sich z.B. in eigene Monitoring-Dashboards (Grafana, Prometheus) einbinden.

Open WebUI Verlauf und Logging

In Open WebUI lassen sich vergangene Interaktionen speichern und erneut abrufen – eine hilfreiche Funktion für Wiederverwendbarkeit, Tests oder Vergleichsprompts. Zusätzlich lassen sich Debug-Ausgaben im Docker-Log oder per API überwachen:

docker logs -f open-webui

Strategien zur Ressourcenoptimierung

Ein paar einfache Regeln helfen dabei, die Performance auch auf Mittelklasse-Hardware hochzuhalten:

- Kleinere Modellvarianten bevorzugen: 3B–7B reichen für viele Aufgaben völlig aus

- Kontext sparsam verwenden: Je weniger Tokens im Prompt, desto schneller die Antwort

- Mit Quantisierung arbeiten: Q4_K_M und Q5_1 sind ein guter Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Qualität

- System gezielt vorbereiten: RAM freihalten, SSD nutzen, GPU exklusiv zuweisen

- Thermische Bedingungen beachten: insbesondere bei Laptops und eGPUs

Dauerbetrieb: Stabilität und Energieverbrauch

Lokale LLMs können – entsprechende Hardware vorausgesetzt – problemlos über längere Zeiträume laufen. Für produktive Setups empfiehlt sich:

- Dedizierte Systeme (z.B. Mini-PC mit RTX 4060)

- Dockerisierung mit klaren Ressourcengrenzen (–memory, –cpus)

- NPU-optimierte Nutzung (z.B. Apple M2/M3, Copilot+ PC mit Snapdragon X Elite)

In Bezug auf Energieeffizienz ist zu beachten:

CPU-basierte Inferenz ist tendenziell langsamer und stromintensiver, während GPU- oder NPU-basiertes Prompting bei richtiger Optimierung deutlich sparsamer sein kann.

Weitere Details zur Nachhaltigkeit finden sich im Beitrag:

KI unter Strom – Der ökologische Fußabdruck intelligenter Systeme

Fazit

Leistungsfähige lokale KI erfordert keine Serverfarmen – aber ein bewusstes Ressourcenmanagement. Wer die richtigen Modellvarianten wählt, mit Quantisierung arbeitet und seine Hardware klug einsetzt, kann auch auf Consumer-Systemen stabile, schnelle und sparsame Inferenz erreichen. Monitoring-Tools wie nvidia-smi, die Metrics-API von Ollama oder Logging in Open WebUI helfen dabei, den Überblick zu behalten – vom Testsystem bis zum Dauerbetrieb.

Exkurs: Token-Effizienz als unterschätzter Kostenfaktor

Wenn wir über den Betrieb lokaler Sprachmodelle sprechen, fällt der Blick meist zuerst auf Hardware, Energieverbrauch und Speicherbedarf. Doch ein Aspekt, der zunehmend in den Fokus rückt, ist die Effizienz im Umgang mit Tokens. Eine aktuelle Studie von Nous Research (Measuring Thinking Efficiency in Reasoning Models: The Missing Benchmark, 2025) zeigt deutlich, dass Open-Weight-Modelle in Reasoning-Aufgaben oft deutlich mehr Tokens benötigen als geschlossene Systeme wie GPT-4 oder Grok-4.

- Messbare Unterschiede: Je nach Aufgabe verbrauchen Open-Weight-Modelle 1,5- bis 4-mal mehr Tokens, bei einfachen Wissensfragen sogar bis zu 10-mal so viele

- Praktische Auswirkungen: Mehr Tokens bedeuten nicht nur höhere Latenz, sondern auch schneller gefüllte Kontextfenster – ein limitierender Faktor gerade bei der lokalen Nutzung

- Effizienzvarianten: Modelle wie llama-3.3-nemotron-super-49b-v1 schneiden in puncto Token-Effizienz deutlich besser ab als andere Open-Weight-Kandidaten, während komplexe Reasoning-Modelle wie Mistral-basierte Varianten eher tokenhungrig sind

Für die Praxis mit Ollama heißt das:

- Wer lokale Modelle betreibt, sollte nicht nur auf Parameteranzahl und Hardwareanforderungen achten, sondern auch auf Benchmarks zur Token-Effizienz

- Ein Modell, das sparsamer mit Tokens umgeht, kann auf derselben Hardware schneller und ressourcenschonender arbeiten – und sorgt für längere nutzbare Kontexte

Dieser Blick auf die Denkeffizienz von Modellen ergänzt die Hardware- und Kostenperspektive um eine neue Dimension der Optimierung: Nicht jedes lokal betriebene Modell ist automatisch gleich effizient. Die Wahl des passenden Modells entscheidet mit darüber, ob die Offline-Nutzung am Ende wirklich ökonomisch ist.

Strategische Einordnung lokal betriebener Sprachmodelle

Der lokale Betrieb von Sprachmodellen mit Tools wie Ollama, llama.cpp und Open WebUI ist längst mehr als ein Experiment technikaffiner Enthusiast:innen. Er entwickelt sich zu einem ernstzunehmenden Szenario für Unternehmen, Bildungseinrichtungen, IT-Teams und sogar Einzelpersonen – insbesondere dann, wenn Datenschutz, Kontrolle, Kosten oder Integration im Vordergrund stehen.

Cloud vs. lokal – ein strategischer Vergleich

Cloudbasierte KI-Dienste wie ChatGPT, Gemini oder Microsoft Copilot punkten mit geringer Einstiegshürde, stets aktuellen Modellen und skalierbarer Infrastruktur. Doch sie bringen auch gewichtige Nachteile mit sich – vor allem im Hinblick auf:

|

Kriterium |

Cloud-KI |

Lokale KI mit Ollama |

|

Anpassbarkeit |

Eingeschränkt, oft nur über Plugins |

Volle Kontrolle (Prompting, Modelfile) |

|

Datenschutz |

Datenübertragung in externe Systeme |

Daten bleiben vollständig lokal |

|

Kostenkontrolle |

Nutzungsabhängige Gebühren, Abo-Modelle |

Keine laufenden Kosten, nur Hardware |

|

Modellwahl |

Abhängig vom Anbieter |

Freie Wahl, auch experimentelle Modelle |

|

Rechenleistung |

Unbegrenzt (skaliert in der Cloud) |

Begrenzung durch lokale Hardware |

|

Rechtliche Kontrolle |

eingeschränkt (DSGVO, AI Act) |

volle Kontrolle und Auditierbarkeit |

|

Verfügbarkeit |

Abhängig von Internet und Anbieter |

Offline nutzbar, auch im Intranet |

Gerade unter regulatorischen Rahmenbedingungen wie EU-DSGVO, ISO 27001 oder dem kommenden AI Act können lokal betriebene KI-Systeme nicht nur eine Alternative, sondern eine Notwendigkeit sein.

Zielgruppen und Use Cases

Lokale KI eignet sich besonders für Organisationen mit folgenden Anforderungen:

- Autonome Systeme und Air-Gapped-Umgebungen

- Militärische / sicherheitskritische IT

- Offline-Schulungsumgebungen

- Produktionslinien ohne Internetzugang

- Bildung und Ausbildung

- MINT-Bereiche mit Didaktikfokus auf Transparenz

- Schulen und Hochschulen mit Open-Source-Fokus

- Trainingsumgebungen mit kontrollierten Modellen

- Datensensibler Betrieb

- Forschung / Entwicklung mit IP-relevanten Daten

- Gesundheitswesen (z.B. Arztpraxen, Krankenhäuser)

- Juristische Beratung

- Entwicklung und Integration

- DevOps-Teams, die KI in eigene Softwareprodukte einbinden

- Homelabs und KI-Startups mit begrenztem Budget

- KMUs mit spezifischen Anforderungen an Sprache, Workflows oder Fachwissen

Integration in bestehende IT-Infrastrukturen

Ein lokales KI-System muss nicht isoliert bleiben. Viele Setups ermöglichen eine nahtlose Integration in vorhandene Infrastruktur, z.B.:

- Anbindung an bestehende Web-Anwendungen, Chatbots oder Wissensdatenbanken

- Automatisierung über APIs (z.B. mit Zapier, n8n, Power Automate)

- Bereitstellung als Docker-Service im lokalen Rechenzentrum

- Einsatz auf Entwicklungs-VMs oder Edge-Geräten (z.B. Jetson, Mac mini)

- Kombination mit lokalem Fileserver, Nextcloud oder Confluence

Mit steigender Verfügbarkeit von NPUs in Endgeräten (z.B. Copilot+ PCs oder M3-Macs) wird es künftig noch einfacher, KI-Modelle lokal zu betreiben – ohne zusätzliche Hardware oder GPU-Karten.

Fazit

Lokale KI ist mehr als ein technischer Trend – sie ist eine strategische Option für alle, die Kontrolle, Datenschutz, Autonomie und Transparenz ernst nehmen. Während Cloudlösungen schnell und bequem sind, bieten Ollama & Co. langfristig eine selbstbestimmte, kosteneffiziente und rechtlich saubere Alternative – insbesondere in Organisationen mit sensiblen oder kritischen Anforderungen.

Ausblick: Zukünftige Entwicklungen rund um lokale Sprachmodelle

Die aktuelle Dynamik im KI-Bereich macht deutlich: Sprachmodelle sind längst nicht mehr auf Cloudanbieter beschränkt. Die Fortschritte bei Modellarchitekturen, Hardwareintegration und Tooling sprechen dafür, dass sich lokale KI-Lösungen weiter etablieren werden – insbesondere in produktiven, datensensiblen oder autonomen Kontexten. Der folgende Ausblick zeigt, wohin die Reise geht.

Weiterentwicklung des gguf-Ökosystems

Das gguf-Format hat sich in kürzester Zeit als Standard für portable, quantisierte LLMs etabliert. Künftige Entwicklungen betreffen u.a.:

- bessere Metadatenstruktur (z.B. LoRA-Informationen, Lizenz-Hashes)

- größere Kontextlängen durch effizientere Speicheradressierung

- Integration von multimodalen Komponenten (Text + Bild / Audio)

- optimierte Unterstützung für neue Quantisierungsformate

- schnelleres Laden und Wechseln von Modellen

Tools wie transformers-to-gguf und neue Exportpfade aus Hugging Face & Co. machen es zudem einfacher, eigene Modelle in das Format zu überführen.

Neue Modellgenerationen

Mehrere Modellfamilien entwickeln sich aktuell rasant weiter – und viele davon erscheinen direkt in gguf-Form:

- Mixtral 8x22B (MoE): sparsames Routing großer Wissensmengen

- Phi-3 (Microsoft): kompakte Architektur für Edge und mobile Nutzung

- Nous Hermes 2, Dolphin, TinyLlama: Community-Modelle mit Spezialwissen

- Qwen 2.5: stark bei Mehrsprachigkeit, Code und Instruct-Anwendungen

Diese Modelle lassen sich in vielen Fällen bereits mit 4-Bit-Quantisierung effizient auf Consumer-Hardware ausführen – auch offline. Der Trend geht zu mehr Kompetenz bei weniger Ressourcenverbrauch.

Agentenbetrieb: Von Antworten zu Handlungen

Sprachmodelle entwickeln sich zunehmend zu autonomen Agenten, die nicht nur Texte generieren, sondern eigenständig Aufgaben übernehmen:

- API-Integration in Automatisierungstools (z.B. n8n, Home Assistant, Power Automate)

- LangChain Agents: KI steuert Tools, APIs, Skripte

- Open WebUI Plugins (Beta): KI kann Webdienste aufrufen, Aufgaben koordinieren

Diese Entwicklung erfordert eine sorgfältige Governance – bietet aber riesiges Potenzial, z.B. für:

- Automatisierte Berichterstellung

- Individuelle KI-Workflows im Home- oder DevOps-Bereich

- Lokale Assistenten im Unternehmenskontext

Hardwaretrends: NPUs als Gamechanger

Mit der Einführung von Copilot+ PCs (Snapdragon X Elite), Apples M3/M4 mit Neural Engine und steigender NPU-Unterstützung in Linux und Windows bahnt sich ein Paradigmenwechsel an: KI-Funktionen werden hardwareseitig verfügbar und zunehmend standardisiert.

Vorteile: